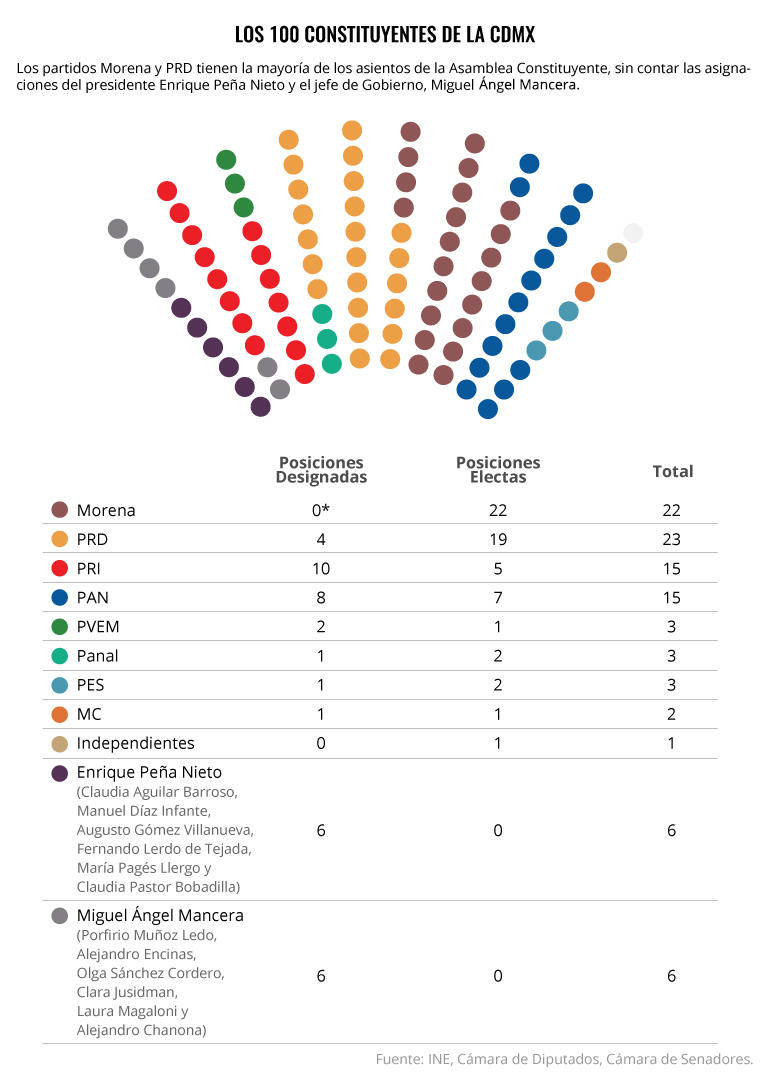

VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLARA JUSIDMAN RAPOPORT EN CONTRA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48 Y 57, ASÍ COMO LOS TRANSITORIOS CUARTO, QUINTO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO DE LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL C. JEFE DE GOBIERNO, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CARTA DE DERECHOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con fundamento en los artículos 33 y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, manifiesto mi posición contraria al dictamen de la Comisión de Carta de Derechos de la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

En lo relativo al artículo 19 “Ciudad segura” del dictamen, la resolución de la Comisión no incorpora en forma alguna las reflexiones vertidas en esta instancia ni las iniciativas de constituyentes ni las propuestas ciudadanas presentadas en el tema. Resulta inexplicable la desaparición de dos apartados contenidos en el proyecto original de Constitución Política de la Ciudad de México, relativos al derecho a la convivencia pacífica y solidaria y a la protección ante acciones violentas de autoridades o grupos.

El proyecto de dictamen coloca en estado de desprotección a las personas que habitan la ciudad alomitir las obligaciones de las autoridades en la construcción de entornos seguros y pacíficos, tales como la adopción del enfoque de seguridad ciudadana en el diseño, equipamiento y desarrollo urbano; así como la implementación de soluciones participativas, integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad.

Asimismo, de manera inexplicable, se eliminó de dicho artículo la obligación de las autoridades competentes enel desarrollo de políticas para la protección de las personas frente a conductas de terceros que pongan en riesgo su vida, integridad o patrimonio; el diseño de estrategias para impulsar una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos, así como la atención y prevención de estos fenómenos; el establecimiento de instancias de mediación de conflictos y promoción de la cultura cívica; y la protección de las personas y familias ante los desalojos sin previa orden judicial.

El reconocimiento de derechos sin prever las medidas que habrán de adoptar los poderes públicos para su garantía puede derivar inmediatamente en la violación a los mismos, pues el cumplimiento de estos derechos requiere la transformación de la actuación gubernamental en la materia. De tal suerte que, de no especificarse, la autoridad continuará desempeñando sus actividades de manera incoherente respecto de la Carta de Derechos.

El articulado propuesto en el dictamen desnaturaliza el objetivo del proyecto original y se aleja de la visión del derecho a la ciudad, que concibe a la convivencia pacífica como un elemento indispensable para alcanzar una ciudad segura; por lo cual, de aprobarse en sus términos, esta Asamblea Constituyente incumpliría con la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que es un comprimiso adquirido de la entidad.

El dictamen desconoce el enfoque de seguridad humana y las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de desarrollo humano que, frente al fracaso evidente de las políticas tradicionales de seguridad pública,prevén la ineludible construcción de una convivencia pacífica y la cultura de paz, como un medio y no sólo como un fin, para arribar a comunidades seguras.

Diversos organismos internacionales han promovido estudios sobre el aumento y comportamiento de las violencias y la delincuencia en el mundo y han concluido que existe una mayor propensión a la presencia de estos fenómenos en las ciudades. Las investigaciones sobre la seguridad urbana, entendida por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos como «las intervenciones que tienen por objeto garantizar la libertad y evitar agresiones entre las personas, contra los bienes públicos y privados, así como en contra del uso de la ciudad, su equipamiento y los espacios públicos por los residentes o visitantes de la ciudad” (ONU-Habitat, 2007)., mencionan que algunas de las principales amenazas a la seguridad son la criminalidad y la violencia, la inseguridad en la tenencia de la vivienda y los desalojos forzosos, así como los desastres naturales y antropogénicos.

El Banco Mundial destaca que en las ciudades el papel que juega la construcción del contexto ambiental en el sentimiento de inseguridad y la violencia urbanas y señala cuatro aspectos principales: “a) una infraestructura inadecuada, que a menudo significa la ausencia de un lugar seguro para realizar reuniones comunitarias o encuentros en lugares públicos; b) los callejones angostos o la falta de alumbrado público, los cuales crean oportunidades para los asaltos violentos; c) las limitaciones en infraestructura y servicios, que se suman a las frustraciones diarias que pueden exacerbar la sensación de exclusión (la inadecuada infraestructura torna vulnerables a los residentes que tratan de cubrir sus necesidades básicas), y d) el rápido crecimiento de las ciudades, el cual lleva aparejada la formación caótica de barrios de población con bajos ingresos en los cuales el hacinamiento y la competencia por recursos se combinan con la débil presencia de seguridad estatal para prevenir la violencia y la criminalidad.”[1]

El apartado relativo al derecho a la convivencia pacífica y solidaria contenido en el proyecto de Constitución propone un giro en la concepción de seguridad, al privilegiar al dialogo y la negociación para resolver conflictos como el delito callejero, la violencia y el crimen ejercidos en contra y por jóvenes, la violencia de género, la corrupción, la violencia ilegal por parte de actores estatales y la delincuencia organizada a través de medios no violentos. El sentido de este voto particular es recuperar la propuesta contenida en el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

La experiencia de otras sociedades que han superado graves situaciones de violencia ha demostrado la efectividad de la participación de la comunidad en el diseño, seguimiento y evaluación enlas políticas de seguridad, sobre todo en materia de prevención. El establecimiento de instrumentos de justicia restaurativa, como la mediación comunitaria son vitales para fortalecer el tejido social y el restablecimiento de las relaciones entre las personas y comunidades.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha recomendado la adopción de diversas medidas en la materia desde una perspectiva de seguridad ciudadana participativa, entre otras: atender de manera integral los múltiples factores socioeconómicos asociados al delito y a la violencia; fortalecer el tejido social, como espacio de protección y movilidad social;dar respuestas integrales, pero diferenciadas, a las amenazas a la seguridad;dar una atención prioritaria a la juventud, dejando atrás las políticas que le otorgan prioridad a la mano dura;visibilizar y reducir la violencia de género; atender, proteger y reparar a las víctimas de la inseguridad, ya sean personas o colectividades; combinar el trabajo en los diferentes niveles territoriales, atendiendo las tres dimensiones vinculadas al desarrollo humano: la individual, la social y la institucional; fortalecer las capacidades del Estado, colocando al centro la protección de la integridad física y material de las personas, así como el respeto a los derechos humanos; asegurar una adecuada coordinación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil; y garantizar la seguridad de los periodistas y coadyuvar a la construcción de seguridad desde los medios de comunicación.

A fin de establecer las líneas que habrán de orientar la legislación secundaria y la adopción de políticas para la construcción de una ciudad segura, se transcriben algunas recomendaciones en la materia:

- Impulsar intervenciones integrales orientadas a responder a las amenazas a la seguridad identificadas como prioritarias por parte de las comunidades afectadas. Estas intervenciones deben estar precedidas por una serie de políticas y reformas institucionales que permitan modernizar los sistemas de seguridad y justicia, así como acercar las instituciones del Estado a las comunidades.

- Mejorar la calidad de la información y adoptar nuevas tecnologías de recolección de datos delictivos —como la creación de estadísticas georreferenciadas— con el fin de reducir la incidencia delictiva y optimizar la utilización y asignación de recursos—como el patrullaje y las unidades de policía—. Las universidades y los centros de investigación son aliados clave en esta materia. Es recomendable que se generen alianzas estratégicas con estos actores en aras de modernizar la gestión de información y adoptar nuevas tecnologías.

- Asegurar el compromiso sostenido de los tomadores de decisión en la implementación de intervenciones que han demostrado resultados exitosos, más allá de cambios electorales o divisiones partidistas. Cambiar o abandonar una política de seguridad que ha funcionado resulta muy costoso en términos de la construcción de seguridad ciudadana. En este sentido, la participación ciudadana es clave para promover la rendición de cuentas y la continuidad en una política de seguridad ciudadana. También es importante el compromiso político de los distintos actores y partidos al interior de un país.

- Fomentar la participación activa de los ciudadanos en la formulación e implementación de estas intervenciones. En particular, la participación directa de los barrios y comunidades en los cuales dichas intervenciones se llevan a cabo debe ser entendida como un requisito. Los actores locales necesitan ser parte integral de los programas, informar a las autoridades sobre cuáles son las necesidades y prioridades locales, y coadyuvar en el monitoreo y evaluación de los alcances que éstos tengan.

- Fortalecer la evaluación de estas iniciativas y establecer medidores de éxito más claros y transparentes. A pesar de que algunas intervenciones se han evaluado de manera más rigurosa, existen retos importantes en la mayoría de los casos. En este rubro, la coparticipación de organizaciones de la sociedad civil y de actores internacionales resulta fundamental para asegurar la provisión de recursos financieros y conocimiento.[2]

En el mismo sentido, la presente propuesta obliga alas autoridades de la Ciudad de México a desarrollar mecanismos en las cuatro fases de la atención de amenazas a la seguridad urbana: protección, prevención, mitigación, atención de riesgos ambientales, urbanos y sociales apropiados a cada contexto, en el ámbito de sus competencias; y en su caso, a que adopten medidas de reparación de daño.Una visión integral de este artículo debería reflejarse en diversas acciones de las autoridades en materia de seguridad urbana, tales como:

- La vigilancia estricta y mantenimiento oportuno y adecuado de la infraestructura urbana entendida como el conjunto de redes básicas de conducción y distribución: vialidad, agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica, gas, teléfono, internet y sistemas de televisión por cable.

- El desarrollo y actualización de la normatividad para los nuevos desarrollos de infraestructura y construcciones privadas con visión de seguridad ciudadana.

- La adopción de mecanismos de alerta para mitigar los posibles efectos de catástrofes y/o accidentes e informar adecuadamente a la población.

- La elaboración, actualización y publicación constante de mapas de riesgos ambientales, urbanos y sanitarios.

- La adopción de políticas y programas para reducir la contaminación del aire, del agua, del ruido, la destrucción de zonas de reserva, verdes y boscosas, y el agotamiento de los mantos freáticos.

- El desarrollo de estrategias para garantizar la seguridad vial.

- El mantenimiento, capacitación y dotación adecuada de los equipos de rescate, salvamento y auxilio.

- El impulso y el apoyo a procesos organizativos que incluyan la prevención de desastres, accidentes y la mitigación de riesgos con la más amplia participación ciudadana.

En materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias y la delincuencia, las autoridades deben:

- Emitir políticas de seguridad ciudadana integrales y sustentables privilegiando el diseño e implementación de planes y programas de protección, prevención y sanción

- Instrumentar medidas preventivas para la mejora del entorno urbano, el mantenimiento adecuado de los espacios públicos, el alumbrado público y el desarrollo de nuevas edificaciones con un enfoque de seguridad ciudadana.

- Implementar sistemas de alerta y vigilancia y difundir estrategias de autoprotección.

- Reforzar las capacidades, articulación y coordinación de los mecanismos locales y metropolitanos de seguridad ciudadana.

- Promover el diálogo entre autoridades y ciudadanos para buscar soluciones integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de este pleno retomar la propuesta contenida para los apartados B, C y D del artículo 18 del Proyecto de Constituión Política de la Ciudad de México, para ser incorporada en el artículo relativo a Ciudad segura en los siguientes términos:

| Dice | Debe decir |

Artículo 19

|

Artículo 19

|

| B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de las violencias y del delitoToda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impulsar una cultura restaurativa y de no violencia, así como para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. | B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de las violencias y la delincuencia1. Toda persona tiene derecho a vivir libre de amenazas generadas por las violencias y delitos.2. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para brindar protección a las personas frente a los riesgos generados por la violencia y la delincuencia a través de mecanismos efectivos de vigilancia policial, inversión en infraestructura de seguridad ciudadana y de procuración e impartición de justicia.3. Corresponde a las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias:a) Incorporar el enfoque de seguridad ciudadana en el diseño, equipamiento y desarrollo urbano;b) Emitir políticas de seguridad ciudadana privilegiando el diseño e implementación de planes y programas de protección, prevención y sanción;c) Reforzar las capacidades, articulación y coordinación de los mecanismos locales y metropolitanos de seguridad ciudadana; yd) Promover el diálogo entre autoridades y ciudadanía para buscar soluciones participativas, integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad.

C. Derecho a la convivencia pacífica y solidaria 1. Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria. 2. Las autoridades de la ciudad: a) Desarrollarán políticas para la protección de las personas frente a conductas de terceros que pongan en riesgo su vida, integridad o patrimonio; b) Diseñarán estrategias para impulsar una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos, así como la atención y prevención de estos fenómenos; y c) Establecerán instancias de mediación de conflictos y promoción de la cultura cívica. D. Derecho a la protección ante acciones violentas de autoridades o grupos 1. Ninguna persona o familia será desalojada sin previa orden judicial. 2. En los casos de desalojos sustentados legalmente, las autoridades de la ciudad garantizarán la protección y la seguridad de las personas y de su patrimonio. |

PROYECTO DE DECRETO:

PRIMERO. Se modifica los apartados B, C y D del artículo 19, Ciudad segura, del Dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Carta de Derechos, para quedar como sigue:

Ciudad segura

- (…)

- Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de las violencias y la delincuencia

- Toda persona tiene derecho a vivir libre de amenazas generadas por las violencias y delitos.

- Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para brindar protección a las personas frente a los riesgos generados por la violencia y la delincuencia a través de mecanismos efectivos de vigilancia policial, inversión en infraestructura de seguridad ciudadana y de procuración e impartición de justicia.

- Corresponde a las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias:

- Incorporar el enfoque de seguridad ciudadana en el diseño, equipamiento y desarrollo urbano;

- Emitir políticas de seguridad ciudadana privilegiando el diseño e implementación de planes y programas de protección, prevención y sanción;

- Reforzar las capacidades, articulación y coordinación de los mecanismos locales y metropolitanos de seguridad ciudadana; y

- Promover el diálogo entre autoridades y ciudadanía para buscar soluciones participativas, integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad.

- Derecho a la convivencia pacífica y solidaria

- Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria.

- Las autoridades de la ciudad:

- Desarrollarán políticas para la protección de las personas frente a conductas de terceros que pongan en riesgo su vida, integridad o patrimonio;

- Diseñarán estrategias para impulsar una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos, así como la atención y prevención de estos fenómenos; y

- Establecerán instancias de mediación de conflictos y promoción de la cultura cívica.

- Derecho a la protección ante acciones violentas de autoridades o grupos

- Ninguna persona o familia será desalojada sin previa orden judicial.

- En los casos de desalojos sustentados legalmente, las autoridades de la ciudad garantizarán la protección y la seguridad de las personas y de su patrimonio.

[1]Cepal. El crecimiento urbano y las violencias en México.Serie Estudios y Perspectivas – México – N° 168

[2]Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, Centro Regional de Servicios para América Latina y el Caribe Dirección Regional para América Latina y el Caribe- PNUD, 2013, p. 213.