Bajar presentación: diplomado ibero 2013

Bajar presentación: diplomado ibero 2013

Seguramente la invitación de la Fundación Ebert para participar en este panel tiene relación con mi colaboración en el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad que surgió en abril pasado, a raíz del asesinato del hijo de Javier Sicilia en manos de la delincuencia organizada.

Personalmente, y en el marco de INCIDE Social A.C. hemos venido reflexionando e investigando el tema de las violencias como construcciones económicas, sociales, culturales y políticas y consideramos que como tales pueden revertirse, aminorarse o contenerse.

En el 2003 entramos en el tema de las violencias con una investigación sobre la situación social en Ciudad Juárez, en colaboración con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa ciudad, constituido por cerca de 40 organizaciones civiles[1].

Para nosotros el interés radicaba en tratar de encontrar un explicación más estructural a los feminicidios ocurridos en esa Ciudad, que en ese momento ocupaban las principales columnas de los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros.

Partíamos de la hipótesis de que los feminicidios eran la punta de un iceberg cuya masa está conformada por capas de abusos, omisiones, exclusiones, discriminación, corrupción e impunidad a las que contribuyen numerosos actores sociales: funcionarios corruptos y omisos, partidos políticos en lucha por el poder y los recursos que lo acompañan, especuladores de la tierra y de los recursos naturales, mafias criminales con presencia histórica en la ciudad, sindicatos blancos, jerarquías eclesiásticas coludidas con las élites económicas y con la delincuencia, etc. es decir, algo que podríamos llamar una burguesía que se había enriquecido a partir de la explotación y el abuso del poder político, de los recursos y de las personas en paralelo con una enorme ausencia de Estado.

La ciudad como todas las de la frontera sufría de una desatención histórica por parte del Gobierno Federal, cuyas políticas nunca se compadecieron de las circunstancias particulares que viven las ciudades de frontera; además fue sistemáticamente relegada por los gobiernos estatales radicados en la Ciudad de Chihuahua, y sufrió de gobiernos municipales sin capacidad de gestión, y como todos los gobiernos municipios en México, carecen de presupuesto, herramientas, recursos humanos capacitados y de arquitectura institucional para enfrentar los retos que les planteaba una ciudad que crecía a velocidades extremas por el desarrollo de la industria maquiladora y que estaba viviendo transformaciones y problemáticas inéditas en el país.

La ausencia de Estado en Ciudad Juárez alentó la creación de un número importante de organizaciones civiles que iniciaron luchando por servicios urbanos (agua, drenaje, luz, etc.) para las colonias formadas por viviendas de trabajadores, que fueron construidas con deshechos de la maquila y asentadas en terrenos inhóspitos. Esas organizaciones evolucionaron para ofrecer servicios de atención a los jóvenes, a la infancia, a las mujeres, a los migrantes, a la población indígena. En distintos momentos se han articulado en redes con el fin de promover políticas públicas sociales para superar las graves situaciones de riesgo en que viven varios de los grupos poblacionales señalados.

Desde mi óptica el primer movimiento contra la inseguridad en México fue constituido en la década de los noventas, por mujeres y sus organizaciones que en Ciudad Juárez iniciaron haciendo visibles las múltiples muertes de mujeres jóvenes y demandando justicia. Colocaron el tema en la agenda política del país y a nivel internacional. Lograron concitar el apoyo de los movimientos feminista y de derechos humanos en todo el país, así como de muchos movimientos y organizaciones del resto del mundo, incluyendo a comunicadores y artistas. Casa Amiga, Nuestras hijas de regreso a casa, el movimiento Ni una Más, las Mujeres de Negro son algunas expresiones de este gran movimiento de protesta contra la violencia de género y las muertes de mujeres y que se sostiene hasta la fecha.

Como todo movimiento ha tenido etapas de gran actividad y visibilidad, ha utilizado estrategias muy creativas para mantener el tema en el imaginario colectivo y también ha sido objeto del embate de los políticos y los partidos políticos en el poder. Durante varios años el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU) fue utilizado para debilitar la fuerza del Movimiento mediante la compra o cooptación de algunas de las familias de las mujeres asesinadas para evitar que continuaran participando en actividades de denuncia y movilización.

El Gobierno Federal durante la administración de Vicente Fox, se vio obligado a crear varias instancias para atender a las familias afectadas y para localizar e identificar los cadáveres. Sin embargo, por el origen social de las víctimas, fundamentalmente mujeres jóvenes de familias de bajos ingresos, el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición les han sido sistemáticamente denegados.

El acompañamiento de abogados especialistas en derechos humanos les ha permitido llevar algunos casos a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de haber agotado las instancias nacionales de justicia. La sentencia de esa Corte en relación con tres de ocho de las mujeres asesinadas y enterradas en el Campo Algodonero es un caso emblemático de la incapacidad del Estado Mexicano y posiblemente del desinterés mostrado por los gobiernos de los tres niveles, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En la actualidad el tema de los feminicidios ha sido opacado por los elevados niveles de violencia de la guerra que se está librando en las calles de Ciudad Juárez entre los cárteles de la droga, así como por los múltiples otros delitos que han florecido en la ciudad como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de armas.

Las mujeres del Movimiento de las muertas de Ciudad Juárez no ceja en su lucha, sigue elevando su voz, participando con otros movimientos y clamando por justicia. Tampoco, lamentablemente los feminicidios se han terminado, siguen apareciendo mujeres jóvenes asesinadas, ahora sumadas a las decenas de personas que diariamente mueren en Ciudad Juárez.

La incapacidad del PRI y del PAN y de sus gobiernos para enfrentar y acabar con el problema e instaurar el Estado de Derecho en Chihuahua, tiene mucha relación con los graves niveles de corrupción y de impunidad de las élites empresariales y políticas que gobiernan el Estado y la Ciudad y que participan de los beneficios económicos que genera el crimen organizado, del cual forman parte o son cómplices.

Un segundo movimiento de víctimas del crimen organizado se relaciona con familiares de personas secuestradas, desaparecidas y en algunos casos, asesinadas, pertenecientes a los estratos de población de altos ingresos y con influencia y redes políticas. Su presencia pública se inicia a finales de la última década del siglo pasado a la luz del incremento de los secuestros de empresarios y de familiares de estos.

Aunque más que un movimiento se trata de personas que en lo individual o con su grupo familiar empezaron con la búsqueda y el rescate de sus familiares victimizadas. Algunos incluso, han realizado directamente las investigaciones para atrapar a los delincuentes. A partir de su experiencia personal, se han convertido en un grupo de presión con gran poder para modificar legislación, procedimientos, remover funcionarios; es un grupo de exigibilidad para el Estado Federal y mantienen un muy buen nivel de interlocución con las instituciones de seguridad nacionales.

Es el grupo de víctimas que acompaña y participa en los diálogos sobre seguridad que promueve el Gobierno Federal; integra varios consejos consultivos o de política y realizan proyectos apoyados con recursos públicos.

Varios de sus integrantes se han convertido en voceros funcionales a la estrategia de seguridad militar y policial adoptada por el Gobierno Federal. Tienen amplia presencia en los medios de comunicación, comparten una visión conservadora, punitiva y autoritaria de la estrategia de seguridad. Aprueban la presencia del Ejército en funciones de seguridad pública, pugnan por el aumento de penas a los delincuentes y muchos consideran a los defensores de derechos humanos como defensores de estos.

Más que un movimiento se trata de un conjunto de personalidades que a veces colaboran generando iniciativas compartidas. Han logrado convocar a varias marchas contra la inseguridad a las que ha asistido una pluralidad social, con un importante componente de sectores medios y altos.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que como señalábamos surge en abril de este año, es el primero que coloca la paz como su objetivo a partir de un reconocimiento de que el país está en guerra.

Si bien en años recientes se ha ido creando una red de organizaciones que promueven la cultura de paz (RECUPAZ) en el país, el Movimiento es el primero que alcanza una gran visibilidad pública postulando la paz como su centro de acción. Se asume como un movimiento de víctimas donde las organizaciones sociales y civiles y los académicos y expertos que participan contribuyen a la búsqueda del fin de la guerra, del acceso a la justicia y a la verdad para las victimas y a la reconstrucción del tejido social, con énfasis en la atención de los jóvenes.

Privilegia el diálogo por sobre la confrontación, pero práctica un diálogo sin limites de lo que se asume como “políticamente correcto”. Utiliza un lenguaje claro y directo, sin rodeos, denuncia cara a cara con los representantes del poder estatal, sus omisiones, equívocos, ineficacia, simulaciones y complicidades pero también aporta propuestas concretas de aquello que se deben hacer para modificar el estado de cosas y terminar con la guerra.

Exige un cambio a la estrategia de seguridad seguida por el Ejecutivo Federal por una que permita ir retirando a las Fuerzas Armadas de las calles con un programa de restructuración de las autoridades civiles de seguridad y justicia para que retomen su responsabilidad de garantes de la seguridad pública; un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, incluyendo a servidores públicos, políticos, empresarios, organizaciones diversas, así como la reducción del poder económico alcanzado por los cárteles del crimen organizado y un esfuerzo participativo y democrático que permita recuperar el tejido social, con énfasis en la inclusión de los jóvenes en proyectos de vida digna. Postula a construcción desde lo local hacia lo nacional.

Se podría caracterizar dentro de los nuevos movimientos sociales definidos por Habermas. Es un tanto líquido, inasible y poco comparable con otras experiencias; es una especie de organismo vivo, evita las jerarquías y las estructuras; surgió sin intencionalidad como resultado de circunstancias graves. Tiene una clara separación respecto del Estado y sus instituciones; no busca el poder político, pero si el cambio de las instituciones. Tiene una composición social heterogénea, una organización basada en un liderazgo múltiple y una actitud eminentemente antiestatal.

Sin bien sus postulados básicos están contenidos en el documento leído en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo pasado, clasificados en seis ejes ordenadores, sus actividades desde las Caravanas, los diálogos con los poderes del Estado, los procesos de construcción democrática de sus propuestas, sus acercamientos a muy diversas organizaciones e instituciones y la centralidad de las víctimas y de sus experiencias han permitido una especie de fertilización cruzada entre sus miembros que ha ido afinando y concretando una agenda en torno al fin de la guerra y la construcción de la paz.

Desarrolla actividades para estar en constante movimiento y presencia; cuenta con expertos en resistencia civil y está procurando generar núcleos en varios territorios del país.

La cultura del Movimiento resulta extraña y desconcertante, incluso molesta para muchos, incluyendo a algunos de sus propios integrantes. Hay un respeto básico en las relaciones; el afecto y el reconocimiento de la humanidad del otro es evidenciada mediante abrazos y besos. Salvo raras excepciones no hay imposiciones, hay procesos democráticos y participativos.

Se transita sin mayores recursos económicos; los que se tienen, provienen de los propios integrantes, de campañas de boteo, de ventas de libros, de donaciones individuales, nada que genera lazos de dependencia. El gran aporte de sus integrantes es el tiempo personal y algunas instalaciones de organizaciones que participan.

Es un espacio que permite la imaginación, la creación de opciones a partir del reconocimiento de la complejidad y la constante transformación de la realidad. Esto es totalmente diferente de lo que ocurre en los partidos políticos y en los gobiernos, donde las libertades de creación e imaginación han sido canceladas. Donde prevalece la rigidez, la inflexibilidad y el dominio del sistema. Donde se prohíbe pensar.

El principal valor del Movimiento consiste en dar espacio, en visibilizar, en reconocer el dolor de las víctimas que no tienen ni los recursos económicos, ni las redes de poder para ser atendidas por el Estado y que son revictimizadas por las instancias públicas de seguridad y justicia.

Su mayor riesgo es el cansancio de sus miembros, el agotamiento de los recursos personales y de tiempo de éstos. Como organismo vivo tiene que ir renovando constantemente sus células y tejidos y tiene que mantenerse en permanente movimiento. Su eficacia para apoyar y orientar a las víctimas se convierte en uno de sus grandes retos.

Mantiene diferencias respecto del diagnóstico y de las propuestas con relación al grupo de víctimas de altos ingresos y del propio Gobierno Federal. Ve a los delincuentes como el producto de una sociedad profundamente injusta y desigual, considera a las víctimas no sólo de la delincuencia sino también las resultantes de intervenciones y omisiones del Estado a quienes el Gobierno Federal se niega a reconocer. Señala la existencia de una guerra que los mexicanos no quisimos iniciar y que el Gobierno de Felipe Calderón ahora niega. Reclama el desarrollo de una sistema integral de atención a víctimas en su acepción amplia; la creación de una fondo de atención a víctimas, la creación de una comisión de la verdad, de una legislación y un fondo para emergencias sociales; la creación de contralores ciudadanos para las instituciones de seguridad y justicia, entre varias otras propuestas.

El día de hoy se inició la Caravana al Sur del Movimiento. Caminará por territorio de los Zetas y dará cuenta de las múltiples violencias y violaciones de derechos humanos que el Estado Mexicano ha ejercido en las comunidades indígenas y en las zonas más pobres del país. Las comunidades victimizadas por gobiernos corruptos y abusivos seguramente ocuparán el centro de las denuncias y se incorporarán a la lista de las víctimas que no deja de crecer por la absurda guerra contra las bandas del crimen organizado, pero también por el despojo de bienes y recursos comunes que la economía globalizada está perpetrando en nuestro país con la complacencia de nuestros gobiernos y partidos políticos.

[1] La investigación fue publicada en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como La Realidad Social de Ciudad Juárez. Entre 2009 y 2010 INCIDE Social a petición de CONAVIM organizó, promovió y coordinó investigaciones sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en cuatro Zonas Metropolitanas: Guadalajara, Tijuana, Aguascalientes y una actualización de Ciudad Juárez. Las mismas se pueden consultar en www.incidesocial.org y en www.conavim.gob. Se analizan doce ámbitos de la realidad

La importante reforma constitucional del 10 de junio de 2011 amplía el reconocimiento de los derechos humanos y señala obligaciones para el Estado en la elaboración e implementación de las políticas públicas. Eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, adopta el principio pro persona y reconoce que todas las autoridades del país tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Se adoptan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para la aplicación de los derechos humanos, entre otros aspectos destacados.

Los derechos humanos son un conjunto de garantías jurídicas universales que hacen a la dignidad humana y que protegen a los individuos y a los grupos, contra acciones y omisiones con las libertades y los derechos fundamentales. Los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos son producto de una larga historia de luchas sociales derivadas de repetidas injusticias y afectaciones a la dignidad humana. Los que se encuentran reconocidos en esos instrumentos internacionales son resultado de negociaciones a lo largo casi 70 años entre países con una diversidad de regímenes sociales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en 1948 como un acuerdo entre países para generar precisamente un marco normativo de las relaciones entre el Estado y las personas con el propósito de que no se volvieran a repetir los atroces abusos cometidos por regímenes autoritarios tanto capitalistas como socialistas que utilizaron la fuerza del Estado para limitar las libertades, truncar las vidas, despojar de sus identidades y de sus propiedades y desarraigar a millones de seres humanos a lo largo del Siglo XX. Por lo tanto es el Estado el obligado y la población la titular de los derechos humanos.

Además la violación a los derechos humanos realizada por terceros como pueden ser las empresas nacionales y extranjeras, los delincuentes y el crimen organizado, las organizaciones sociales, las iglesias, entre otros actores no estatales se consideran responsabilidad del Estado quien tiene la obligación de “proteger” a las personas de la comisión de abusos y daños por parte de terceros. Desde la perspectiva de esta obligación de protección el Estado Mexicano debe por ejemplo asegurar la calidad, la inocuidad, la disponibilidad, la accesibilidad económica y física y la adecuación cultural de los alimentos que las empresas que producen, procesan y distribuyen alimentos ofrecen a toda la población del país.

Pero también el marco normativo de los derechos humanos establece que el Estado tiene la obligación de “respetar” lo que significa no interferir con su disfrute; es decir, el Estado y sus agentes deben abstenerse de interferir en la realización de los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, no pueden despojar o apoyar el despojo de los recursos de distinto tipo que las personas utilizan para atender sus derechos por sí mismas: por ejemplo, producir sus propios alimentos, acceder al agua, al bosque, al mar, gozar de una vivienda, acceder a medios para allegarse información, etc. Desde esta perspectiva el Estado está claramente violando los derechos humanos de las poblaciones que habitan y viven de las costas, cuando promueve y autoriza la instalación de escaleras naúticas o de desarrollos turísticos que destruyen o afectan los recursos de pesca, o los derechos humanos de las poblaciones serranas cuando realiza concesiones de explotación minera que propician y alientan la expulsión de la comunidades originarias y contaminan y destruyen el medio ambiente o cuando no interviene ante la entrada del exterior de alimentos legales o ilegales que provocan caídas intencionadas de los precios para los productores locales.

Por último el Estado tiene la obligación de satisfacer, facilitar, proveer o tomar medidas que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que una persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su disposición. Esta obligación es la que delimita en qué casos el Estado debe proveer directamente los bienes y servicios que hacen directamente a la realización de los derechos humanos de las personas o promover actividades de terceros para lograr esa provisión y es sólo para aquellas personas que no cuentan con los medios para realizar sus derechos humanos por razones ajenas a su voluntad. Por ejemplo, no es que el Estado daba construir directamente y proveer de vivienda a todas las familias que las necesitan pero si debe promover las acciones necesarias para que el acceso a estas sea posible y asegurar que sean viviendas adecuadas y dignas en los términos definidos y acordados en las instancias internacionales.

Desde la perspectiva de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se puede considerar que la Cruzada contra el Hambre estaría enfocada a cumplir con esta tercera obligación y refiere a satisfacer los requerimientos de alimentación de las poblaciones en pobreza con carencia alimentaria y que se estimó en poco más de 7 millones de personas en el 2010. La Cruzada lo hace por la vía de propiciar el acceso y la disponibilidad de alimentos directamente a esas poblaciones, mediante apoyos monetarios como Oportunidades o la tarjeta Sin Hambre, la entrega directa de alimentos gratuitos o subsidiados por la vía de los comedores comunitarios y de las escuelas de tiempo completo, las tiendas Diconsa y el programa de Liconsa o bien indirectamente, al plantearse como objetivo: “aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas” para lo cual estará tomando medidas que permitan a esos pequeños agricultores contar con recursos suficientes para enfrentar sus requerimientos de vida, entre ellos los alimentos, además de propiciar con estas acciones un aumento en la oferta interna de estos.

En la revisión de los principios de los derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte, surgen otras obligaciones para el Estado mexicano además de las tres fundamentales mencionadas las de respetar, proteger y garantizar y son las siguientes:

Ahora bien, desde la perspectiva de INCIDE Social[1], “aterrizar el discurso de los derechos humanos, requiere de la construcción de un marco de políticas que: considere transversalmente sus principios; traduzca las garantías legales en instituciones públicas, políticas públicas y acciones de gobierno; y que éstas hagan realizables cada uno de los derechos para todas las personas. Es así que surge la discusión acerca de lo que significa la “perspectiva o enfoque” de los derechos humanos, a partir del cual se busca articular el acuerdo internacional ético en torno a la defensa de la dignidad humana con el desarrollo de políticas, estrategias y programas para la realización de cada derecho”.

“La literatura acerca de la estructura del enfoque, establece un proceso causal imbricado, que parte de la identificación de principios que dan sentido filosófico, normativo y operativo, cada uno de los cuales deviene en una serie de atributos mínimos indispensables. Una revisión reciente de la discusión internacional, permite establecer un consenso que señala como fundamentales los principios de: a) Universalidad, es decir reconocimiento general de las personas como titulares; b) Igualdad y no discriminación, entendida como la prohibición de distinciones entre personas por su sexo, raza, condición social, opinión o ideología; c) Exigibilidad y justiciabililidad, que consiste en la capacidad personal y existencia de mecanismos institucionales que hagan posible la demanda (vinculante o no) frente a la realización de los derechos; d) Participación, consistente en la posibilidad para todas las personas de intervenir en la toma de decisiones públicas y; e) Integralidad, que refiere a la vinculación que existe entre los derechos y la necesidad de articular mecanismos para su realización. Estos principios, provienen del marco jurídico internacional y para su incorporación en las políticas públicas, se desdoblan en una serie de atributos cuya instrumentación contribuye directamente a la construcción de ciudadanía, creando un “nuevo campo de poder social” (Cunill 2006) (PNUD,2012) (Abramovich, 2006).

“La revisión de la literatura permitió sistematizar un conjunto de 23 atributos para los cinco principios identificados como fundamentales, como muestra la tabla 1.

| Universalidad | Reconocimiento del marco normativo de DD. HH. |

| Territorialidad | |

| Exigibilidad y justiciabilidad | Responsabildiad |

| Quejas y denuncias | |

| Reparación del daño | |

| Integralidad | Realización complementaria |

| Coordinación y articulación | |

| Intergubernamentalidad | |

| Igualdad y no discriminación | Igualdad de oportunidades |

| Igualdad de género | |

| Justicia distributiva | |

| Respeto a la diversidad | |

| Participación | Pluralidad y diversidad |

| Inclusión | |

| Empoderamiento | |

| Intersectorialidad | |

| Transparencia | |

| Rendición de cuentas | |

| Efectividad | Cumplimiento de objetivos |

| Sustentabilidad | |

| Realización progresiva | |

| Máximo uso de recursos disponibles | |

| Indicadores y puntos de referencia |

Tabla 1. Principios y atributos

Este conjunto de principios y atributos, constituyen el mapa de características que deberán considerarse para la transversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y, de manera particular, en la política social”

“Las siguientes tablas muestran una síntesis de los componentes que, mínimamente, deberían establecerse desde el Programa General de Desarrollo para su incorporación en las políticas públicas.

La primera tabla muestra las características que deben contener las políticas para la realización de los derechos sociales. La segunda muestra los componentes mínimos que, una vez incorporados al actuar institucional, permitirán a las personas contar con capacidades para poder hacer exigibles y justiciables sus derechos frente a las autoridades.

| Estándar mínimo DESCA | ||||||

| Dimensiones / Atributos | Derechos sociales | |||||

| Alimentación | Salud | Educación | Vivienda | Seguridad social | Nivel de vida adecuado | |

|

1.Accesibilidad |

• Ampliación progresiva de cobertura (acceso institucional)

• Favorecimiento del acceso geográfico a bienes y servicios • Mejoramiento de las condiciones de acceso físico a servicios públicos • Mejoramiento de las condiciones económicas para el acceso a servicios y bienes asociados con los derechos |

|||||

| 2.Disponibilidad | • Igualación de la magnitud de recursos financieros y físicos (inter e intra institucional e inter e intra espacial)

• Ampliación progresiva de la oferta (infraestructura, recursos financieros y físicos) • Aprovechamiento eficiente de los servicios públicos por parte de la población • Monitoreo de la disponibilidad y suficiencia de servicios |

|||||

| 3.Calidad | • Homogeneizar la calidad en servicios (inter e intra institucional e inter e intra espacial)

• Revaloración los servicios públicos por parte de los usuarios • Monitoreo de la calidad • Creación y cumplimiento de estándares |

|||||

| 4.Aceptabilidad | • Reconocimiento de programas, servicios y bienes públicos como derechos

• Eliminación de la discriminación • Respeto a la diversidad y prácticas culturales • Igualación del uso de servicios entre diferentes grupos sociales |

|||||

| 5.Justiciabilidad | • Introducción de mecanismos institucionales para la exigencia de los derechos sociales

• Incorporación de mecanismos para la justicia de los derechos sociales

|

|||||

| Estándar mínimo Institucional | |

| Dimensiones / Atributos | |

|

1.Transparencia y Acceso a la información |

• Medidas para asegurar los atributos de la información: accesibilidad, aceptabilidad, pertinencia, oportunidad.

• Medidas para que los usuarios de las políticas sean objetivo de la publicación de información. • Medidas sobre un nivel básico y periódico de difusión de información «relevante». Esto es de la información sintética de los resultados de la política instrumentada, los recursos utilizados, tendencias y perspectivas • Medidas de monitoreo sobre el uso, capacidades y barreras existentes en el uso efectivo de la información. • Acciones de capacitación sobre el uso y explotación de la información

|

|

2.Participación |

• Mecanismos de presentación de quejas y propuestas de mejora de los derechohabientes

• Incorporación de los derechohabientes en el monitoreo de las políticas públicas. • Incorporación de los usuarios/derechohabientes en la evaluación de las acciones o programas de la política social. • Creación de capacidades y estímulo en materia de participación

|

|

3.Contraloría Social |

• Medidas para el aseguramiento de la «integralidad» de la contraloría social, esto es, la contraloría social como eje de las políticas públicas.

• Acciones de estímulo y fomento de la contraloría social en la provisión de los servicios social y los programas sociales. • Medidas de incorporación de los productos (sugerencias) derivados de los ejercicios de contraloría social para la mejora de la política pública. • Medidas para la incorporación de OSC y especialistas externos en la evaluación de la política pública.

|

|

4.Educación Cívica |

• Medidas para reforzar el rol de la educación cívica como elemento integrador de las capacidades ciudadanas respecto a los espacios de interacción socio-estatal.

• Medidas para la integración de los diferentes componentes de la educación cívica en la política pública. Uso de la política social como plataforma para la educación cívica. • Medidas para la generación de capacidades para la maximización de los avances en los otros mínimos de operación de la política pública (transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, etc) • Medidas para la incorporación de la educación cívica y ética en la estrategia de profesionalización de la administración pública, particularmente de los sectores relacionados con la política social y educativa

|

El enfoque de DDHH como cambio cultural

Operacionalizar o poner en práctica el enfoque de derechos humanos plasmado en el Artículo primero constitucional en las políticas públicas requiere efectuar un profundo cambio cultural en la forma de concebir y llevar a cabo esas políticas, así como los programas y la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de legislación, la creación de institucionalidad, la impartición de justica y la asignación y aplicación de los presupuestos, pero esencialmente exige de un cambio en los términos de relación entre los servidores públicos y los usuarios de bienes y servicios gubernamentales.

Demanda en primer lugar de un reconocimiento, de una aceptación por parte de los servidores públicos de que en el ejercicio de sus funciones estatales ellos son los obligados en respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población que vive y transita por nuestro territorio y que es la población la titular de esos derechos, misma que debe disponer de mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables.

El reto consiste entonces en adecuar al enfoque de derechos humanos las normas, los procesos y las prácticas del servicio público a todos los niveles de gobierno y fundamentar las acciones educativas a partir de esas adecuaciones.

La hipótesis que manejamos desde INCIDE Social es que en la medida que se adecuen las normas, los procesos y las prácticas que atañen al trabajo específico que realizan los servidores públicos y dentro de ello se establezcan las sanciones a que estarán sujetos si no acatan esa normas específicas, respetan los procesos y realizan las prácticas como han sido definidas, las posibilidades de modificar las conductas de los servidores públicos para que adopten una perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de su función se hace más factible. Es decir, hay que trabajar trajes a la medida de las distintas funciones que realizan los servidores públicos mismos que tendrán que usar hasta que se logre el cambio y que es esencialmente un cambio de actitud y de trato hacia los usuarios de los bienes y servicios públicos. Algo parecido a la imposición de acciones afirmativas.

Se trata entonces de clarificarle al servidor público cómo debe cambiar su actuación para que se encuentre apegada al marco de los derechos humanos y cumpla su papel como sujeto de obligaciones.

Por muchos años el Estado ha definido planes y programas de desarrollo, ha desarrollado legislación, ha creado instituciones pero estos se encuentran tan lejanos de los servidores públicos que tiene que ponerlos en práctica que las inercias derivadas de modalidades de gestión pública anteriores permanecen inalteradas. Ya no digamos el alejamiento y desconocimiento de esos instrumentos de política pública por parte de los habitantes del país.

El Estado no hace un esfuerzo suficiente de traducción y acercamiento de los planes y programas, reformas estructurales, legislación u oferta de servicios institucionales a la práctica concreta de los servidores públicos y al entendimiento y el posible aprovechamiento por la población.

La propuesta consiste en revisar las normas, los procesos y las prácticas de la administración pública desde el enfoque de derechos humanos y a partir de ello educar a los servidores públicos y a la población usuaria o titular de derechos del significado concreto que en su quehacer o en su beneficio tiene el haber realizado el importante cambio al Artículo primero de nuestra constitución para incorporar los derechos humanos y sustituir el enfoque de garantías individuales.

[1] INCIDE Social Alfonso Celestino, Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. El ¿Cómo? Del “decidamos juntos. Nueva generación de instituciones para el bienestar

Temas:

o1. Género como una relación desigual de poder

o2. Las mujeres frente al poder

o4. Transformación de las relaciones

o3. ¿Qué es el poder?

q5. Participación de las mujeres en las estructuras públicas de toma de decisiones

Capital Social y Organizaciones de la Sociedad Civil

La acción solidaria de los mexicanos una aproximación CEMEFI ENsAV 2005 y 2012

El segundo texto presentado el día de hoy es un documento de divulgación, bien escrito y accesible al lector en torno a la importancia, el tamaño y los ejercicios de medición de las actividades solidarias en México y en varios países del mundo. Contiene una introducción clara sobre el sentido del documento elaborada por Jorge Villalobos, Director de CEMEFI y es seguido por cinco capítulos formulados por diferentes autores que llevan ya varios años colocando en la agenda pública la importancia de dichas actividades por su contribución al bienestar y generación de vínculos y por el potencial que representan en nuestro país de contarse con políticas de promoción que lo apoyen.

Desde el inicio se destaca que los ámbitos donde principalmente se concreta esa actividad voluntaria son las iglesias, las escuelas y la comunidad o barrio. A lo largo del texto se define que se trata de acciones de voluntad libre, sin fines de lucro y en beneficio de terceros y que aparecen en materias como involucramiento en la atención de desastres, producción de bienestar y en resolución de conflictos, como ejemplos destacados. Que INEGI estimo para 2010 en México un total de 1,235,000 voluntarios, que el 76% de los mexicanos realizan acciones voluntarias a favor de terceros y que lo hacen en promedio 2.5 veces al año.

Dentro de los capítulos del texto Jacqueline Butcher en Dimensiones y cuantificación de las actividades solidarias en México: importancia y experiencias internacionales de medición enlista y describe brevemente documentos importantes de N.U. y de la OIT hace un recuento como lo hacen otros capítulos, de los esfuerzos de medición y de las fuentes que esclarecen aspectos sobre las actividades voluntarias en México como es la encuesta realizada por CEMEFI (ENCUP) y analizada por Gustavo Verduzco y la misma Jacqueline del 2005, los trabajos y encuestas realizadas de Layton y Moreno (ENAF 2005 y 2008), la Encuesta Nacional de Capital Social de 2006 de SEDESOL/PNUD y los esfuerzos realizados por el INEGI para medir el aporte al PIB de las actividades voluntarias y filantrópicas dentro de una subcuenta del Sistema de Cuentas Nacionales.

En el capítulo denominado el voluntariado en México: Marcos Teóricos y Experiencias nacionales de medición en un texto breve Lorena Cortés Vázquez realiza una discusión sobre el concepto de capital social indicando que de acuerdo a algunos autores si este concepto no incluye el facilitar el acceso a otros recursos no es más que otra palabra para referirse a relaciones y redes sociales. Enlista las cinco fuentes fundamentales en México para acceder a información sobre participación, capital social y voluntariado: la ENCUP, la ENCASO, la ENAP y la ENSAF.

En el capítulo cuarto escrito por Pablo Parás García y Lorena Cortés principales encargados del levantamiento de la ENSAF 2012 se hace una explicación clara del método de muestreo polietápico adoptado para seleccionar los hogares a ser incluidos en la muestra y posteriormente a las personas a ser entrevistadas, así como la capacitación y supervisión de los encuestadores que realizaron las 1600 entrevistas, después de enfrentar un nivel de 55 % de rechazo de personas contactadas.

En el siguiente capítulo Gustavo Verduzco realiza una exploración inicial de los resultados de la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria en México 2012. Parte narrando las experiencias y resultados sobre la acción voluntaria en Alemania, Canadá y Estados Unidos destacando los hallazgos más relevantes por grupo de edad, sexo, nivel educativo y tipo de actividad voluntaria y la proporción de población total y de horas promedio que destinan a dicho trabajo. Esto con el propósito de proporcionar elementos comparativos con los resultados obtenidos en México.

Del análisis de primeros resultados de la Encuesta del 2012 se destaca un aumento de la participación voluntaria de la población de 15 años y más que alcanza al 76% cifra que se compara favorablemente con la de otros países; se detecta una participación más alta de las mujeres que forman el 53% de la actividad voluntaria; por regiones, la región centro que incluye al D.F. y al Estado de México muestra niveles bajos de participación voluntaria (68%) a diferencia de la sur y la centro occidente que son más altas (80%). Verduzco reitera que los ámbitos de acción voluntaria principales continúan siendo las escuela, la iglesia y el barrio o comunidad encontrándose un crecimiento de las acciones voluntarias que se concreta en las escuelas, respecto a lo encontrado en el 2006.

Las mujeres participan más en actividades de cuidado de los niños, de salud y religiosas y los hombres en actividades voluntarias de la colonia y en las deportivas; por estratos socioeconómicos los de alto nivel aplican su trabajo voluntario a actividades religiosas y al cuidado de salud y de niños que pudieran estar comprendidas en actividades de beneficencia en cambio los estratos bajos y medios lo hacen respecto a la escuela y a actividades relacionadas con medio ambiente y cultura.

Verduzco va planteando a lo largo de su capítulo algunas hipótesis a comprobar a partir de los primeros hallazgos en la Encuesta como para profundizar y buscar algunas explicaciones causales de los resultados; por ejemplo sugiere que en México el trabajo voluntario en las escuelas es mayor que en otros países por la precariedad en que se encuentran las mismas y por la necesidad de seguridad y vigilancia que ha aumentado y que demanda que los padres estén presentes y apoyen la entrada y la salida de los niños y niñas.

Por su parte Pablo Parás intenta hacer una exploración empírica de lo que lleva a las personas a ayudar a otras. En promedio los mexicanos realizan 2.5 acciones voluntarias por año, 25% no realiza acción alguna y otro 25% realiza cuatro y más acciones al año.

Parás sostiene que existe una relación entre las acciones voluntarias que se detonan y la existencia de ámbitos e instituciones que permitan concretarla y se pregunta si habría la cantidad de donaciones si no existiera la Cruz Roja o el Teletón. Es decir, podría uno deducir que si el sector voluntario organizado como estructura que alberga este tipo de actividades, se hiciera más visible y ofreciera opciones para aportar trabajo voluntario posiblemente aumentaría la participación de la población en actividades voluntarias.

Calcula un índice de acciones voluntarias teniendo como fundamente la lista de 23 posibles acciones voluntarias y con el ratifica el hecho de que se da una mayor participación voluntaria en el ámbito escolar comparativamente con el religioso y bastante menor en lo comunitario, donde encuentra que el 75% de los mexicanos no realizan ninguna actividad voluntaria. Este sólo dato puede ser de enorme utilidad para los diseñadores de políticas de prevención social de las violencias y la delincuencia que están basando mucho la estrategia en la activación del espacio público como detonador de reconstrucción de tejido social. Es decir, tendrán que definir medidas más potentes para atraer a la población hacia la participación en actividades en ese espacio público, pues la expectativa es que sean las propias comunidades las que lo mantengan en actividad y vivo.

Mediante el índice AVA Parás realiza un análisis estadístico a nivel del individuo y como conclusiones ratifica algunas de las cuestiones ya planteadas por Verduzco en el sentido, de que son las mujeres las que más participan en acciones voluntarias, así como las personas en edades medias, a mayor ingreso y mayor escolaridad mayor participación, las zonas rurales y el sur como la región con mayores acciones voluntarias y el mayor aporte de acciones voluntarias de aquellos que se sienten amenazados en su seguridad

Al desarrollar otros cuatro índices con base en los datos de la ENSAF 2012 Parás encuentra que parecería existir un avance progresivo en la proporción de personas que se involucran en acciones voluntarias, que tres cuartas partes de las personas no pertenecen a agrupaciones y que 66.6% no reciben apoyos ellos mismos pero que en cambio si tres cuartas partes de la población dona.

Procede a utilizar modelos matemáticos para tratar de determinar por qué las personas ayudan a otras personas y encuentra que las personas que ayudaron anteriormente continúan ayudando es decir quién aprendió o se socializó ayudando continuará haciéndolo; que quienes participan en agrupaciones son más activos.

Con modelos de interrelación más complejos Parás corrobora que las variables explicativas de la participación en acciones voluntarias tienen que ver fundamentalmente con la experiencia previa de haber participado, con la pertenencia a agrupaciones, con el donar y haber recibido donativos.

El número de personas y familias afectadas por las violencias en México está creciendo aceleradamente y exige una revisión profunda de los muchos y desintegrados programas sociales que se han venido aplicando, centrados principalmente en la reducción de la pobreza o en brindar asistencia social.

La criminalidad y la delincuencia nos están obligando a voltear a ver cómo restituimos o construimos las capacidades personales y sociales que permitían ejercer un control social sobre los conflictos y enfrentar las amenazas de manera que la vida social transcurra esencialmente de manera pacífica. Por ello estamos preocupados por el tejido social.

Es reconocer qué el tejido social compuesto por las relaciones de reciprocidad, solidaridad y protección de los seres humanos en los ámbitos familiares, escolares, del trabajo, religiosos, comunitarios, vecinales y de las organización civiles, sociales y políticas, se ha venido fracturando como consecuencia de cambios muy rápidos de la tecnología y de los mercados.

La flexibilidad y la incertidumbre que caracteriza a los mercados provocan una gran inseguridad en las personas respecto de su trabajo, sus ingresos y su patrimonio. Determinan su creciente movilidad en el territorio y van aislando al individuo o encerrándolo en su núcleo familiar básico.

Muchas personas ya no se mantienen por largos periodos en los mismos trabajos, en las mismas zonas de vivienda, en las mismas escuelas; migran y se mueven en búsqueda de mejores oportunidades de ingreso y de trabajo.

La ruptura del tejido social coloca en mayor riesgo a aquellos grupos de población que se encuentran en proceso de crecimiento y desarrollo y que requieren del cuidado y de la protección de otras personas como son los niños y las niñas, los y las adolescentes y jóvenes. Las mujeres que muchas veces se ven limitadas en su crecimiento, se vuelven también un grupo en riesgo.

Los necesarios esfuerzos para fortalecer el tejido social demandan de acciones de diversa índole al menos en cuatro contextos:

No basta construir escuelas, centros de desarrollo social, espacios públicos, centros recreativos o deportivos lo importante son las actividades que se organizan en su interior, contar con un estrategia hacia objetivos muy claros para que estas se integren y no resulten en eventos inconexos y la disponibilidad de promotores y facilitadores que entiendan muy bien el proyecto y sus propósitos.

La pregunta que se encuentra detrás del nombre de este seminario[1] es si los programas que forman parte de la actual política social en México, contribuyen al desarrollo de ciudadanía, reconociendo a los seres humanos como titulares de derechos sociales y propiciando que estos les sean protegidos, respetados, garantizados y promovidos por el Estado.

Para Carretón (1995) la ciudadanía plantea la reivindicación y reconocimiento de derechos y deberes de un sujeto frente a un poder. Significa una liberación de la condición humana de relaciones de sujeción y subordinación que durante tantos siglos caracterizaron las relaciones entre los individuos y de estos con los poderes.[2]

El concepto mismo de ciudadanía expresa un proceso en el que se pasa de ser súbdito a ciudadano. Norberto Bobbio lo llama “el pasaje de la prioridad de los deberes de los súbditos a la prioridad de los derechos de los ciudadanos”.[3]

Una analogía posible desde la mirada de los programas y políticas sociales significa pasar desde el reconocimiento a nivel público de la existencia de una situación de exclusión inicial, transitando por la calidad de beneficiarios (programas de asistencia social) hasta convertirse en titulares de derechos (programas de protección y seguridad social).

Para fomentar este proceso de tránsito hacia la ciudadanía es necesario que las personas conozcan sus derechos y la forma de exigirlos, así como sus obligaciones como ciudadanas y sus responsabilidades ante su incumplimiento. En el caso de los derechos y, en particular de los derechos sociales, se considera que si la ciudadanía reconoce sus derechos sociales como tales y no como prestaciones discrecionales del gobierno, estará en posibilidad de tomar acciones para demandar su cumplimiento.

Pero también significa la capacidad de las sociedades de ampliar derechos sociales al reconocer los nuevos riesgos que emergen ante las rápidas transformaciones que están ocurriendo en el mundo y que están generando nuevos tipos de exclusiones y vulnerabilidades, frente a la ausencia de responsables claros de atenderlas y superarlas y la presencia de poderes difusos e inasibles. El derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y contra la esclavitud y la explotación, el derecho a una familia, o incluso a padre y madre, a la libertad de tránsito, al trabajo decente, al ingreso, entre muchos otros, están experimentando violaciones inimaginables de nuevo cuño donde los seres humanos y sus cuerpos han sido convertidos en mercancías transables, libremente disponibles y desechables.

En este sentido, actualmente enfrentamos no sólo el déficit o el rezago en la realización de los derechos sociales hasta ahora reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para un gran número de personas que no alcanzan a adquirir ciudadanía plena, en tanto que por otra parte, emergen, nuevos derechos por las grandes transformaciones de las sociedades que al no ser reconocidos contribuyen al mantenimiento de profundas desigualdades e injusticias. Son los casos, por ejemplo, de las poblaciones migrantes, de las personas desplazadas y de las que viven situaciones de violencia crónica o los derechos relacionados con las nuevas tecnologías.

El marco internacional y la interdependencia de los derechos

Ahora bien, el ejercicio pleno de ciudadanía significa tanto derechos como obligaciones y responsabilidades en materia política, civil, económica, social y cultural y se fundamenta en principios de igualdad, libertad y justicia. Parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas.

Los atributos de los derechos desde el enfoque de derechos humanos señalan que son:[4]

En materia de derechos sociales los instrumentos internacionales[5] de derechos humanos reconocen los siguientes como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA):

Este marco normativo es permanentemente enriquecido con el reconocimiento de otros derechos como es el derecho al agua y al desarrollo.

Como se puede ver la lista de DESCA incluye un amplio espectro de necesidades para la consecución de una vida digna que ha sido objeto de las políticas sociales sectoriales, pero también incluye los derechos de grupos de población y de las familias, considerando los derechos al trabajo y del trabajo que establecen la articulación entre lo social y lo económico.

En este contexto una política social que se rigiera por los principios de igualdad de acceso y trato, inclusión de todos y todas en la protección social universal y considerara la posibilidad y desarrollara los instrumentos jurídicos e institucionales para ejercer exigibilidad en el cumplimiento de los derechos sociales, contribuiría a la construcción de ciudadanía social y apoyaría el desarrollo de ciudadanía civil y política. Permitiría abatir la desigualdad, la exclusión y la discriminación.

El objetivo último es que todas las personas se sientan seguras y cuenten con la certeza de que frente a los riesgos sociales (empobrecimiento, vejez, desempleo, enfermedad, accidentes, muerte, hambre, catástrofes humanas y ambientales) existirán los mecanismos de protección social que evitarán que caigan en situaciones de pobreza, exclusión o abandono y que su dignidad como seres humanos estará garantizada por el conjunto social al que pertenecen. A su vez ellas cumplirían con sus responsabilidades ciudadanas contribuyendo con sus esfuerzos y recursos al bienestar colectivo y acatando los marcos legales de convivencia que permiten mantener un entorno armónico de cohesión social, democracia, participación y desarrollo.

Si bien se reconoce que en muchos países existen grupos desde muy amplios hasta muy específicos que carecen de las recursos mínimos necesarios para llevar una vida libre de pobreza y que ante la escasez de recursos públicos deberían recibir atención prioritaria a fin de superar esa condición, es importante que el objetivo de largo plazo sea incorporarlos a una red de protección social universal. Esta debe garantizar a todas las personas de acuerdo a los recursos disponibles y a los estándares socialmente aceptados en el contexto específico, el acceso, la disponibilidad, la calidad y la adecuación de los bienes y servicios que les aseguren el mantenimiento de una vida digna. Es decir, la posibilidad de transitar de ser sujetos o beneficiarios de programas de asistencia social a ser titulares de derechos de protección social.

El marco de derechos humanos propone para lograr la realización de los DESCA o lo que ahora consideraríamos una protección social universal, que cada sociedad determine de acuerdo al máximo de recursos de que dispone, los niveles básicos de garantía que puede asegurar a su población y de manera progresiva avanzar en el mejoramiento de esos niveles básicos. También se señala que sólo ante situaciones extremas, como guerras, crisis, catástrofes naturales, los países pueden disminuir los recursos destinados a la consecución de los derechos sociales y afectar los niveles de protección o cobertura ya logrados. Es por ello que se suele considerar a los DESCA como derechos programáticos.

En ese marco una pregunta que podríamos formularnos es si los programas y acciones sociales federales que se encuentran en operación tienen realmente como propósito lograr la realización de los derechos sociales de los mexicanos o son resultado de inercias históricas, de ocurrencias o modas de época, de estrategias políticas para ganar o mantener el poder, de una estrategia que utiliza los programas para evitar el conflicto social, en tanto se logran otro tipo de metas económicas y políticas o realmente derivan de una real preocupación por las poblaciones más pobres del país.

La política social en México

Ahora bien, en la relación entre ciudadanía y política social en la historia más reciente del país y a partir de raíces previas relacionadas con la dominancia de un sistema autoritario y corporativo subsiste “el uso político de los recursos públicos, en particular los dirigidos al desarrollo social, que históricamente se han caracterizado por rasgos clientelistas, patrimonialistas y corporativistas” (Gómez Álvarez, 2009).

En todo el territorio nacional se encuentran vestigios del viejo régimen autoritario de manipulación de los programas sociales que se manifiestan en formas cada vez más sofisticadas. La permanencia de viejas relaciones autoritarias en varios estados y municipios conllevan particularmente el manejo clientelar y discrecional de los recursos destinados al desarrollo social al nivel local. Es así que la mayor opacidad se registra en los programas sociales estatales y municipales que se convierten en fuentes de recursos para mantener relaciones de dependencia, subordinadas y clientelares de los sectores empobrecidos de la población. Esto también se caracteriza por el uso patrimonial de los recursos y provoca una desviación en su destino en contra de la atención de importantes vulnerabilidades sociales.

La experiencia durante el proceso electoral federal del 2012 volvió a colocar el uso discrecional, clientelar y corporativo de recursos de diverso origen, entre ellos los destinados a programas sociales para inducir los votos y conculcar los derechos políticos de los ciudadanos. Las evidencias indican que todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral, hicieron uso de mecanismos de presión y amenazas a la población fundadas en su posible inclusión o exclusión de programas sociales tanto federales como locales, para obtener su voto.

Además, los partidos han venido desarrollando diversas herramientas para verificar que el compromiso clientelar que se establece con las personas sea cumplido. Esto incluye el uso de imágenes captadas mediante teléfonos celulares de las boletas cruzadas, el acompañamiento de los votantes por niños que vigilan la forma de ejercer el voto, hasta la presencia dentro de las casillas electorales de los responsables de la compra y condicionamiento del voto en calidad de observadores ciudadanos o representantes de los partidos, a fin de generar inseguridad e intimidar a los votantes. Existen evidencias de una amplia contratación por los partidos políticos de operadores en tierra de las campañas electorales dedicados a la compra y coacción del voto ciudadano (Alianza Cívica, 2012).

“Los problemas asociados con el uso político de los programas sociales son el resultado acumulado de décadas de prácticas clientelistas y corporativistas que caracterizaron al Estado mexicano… La tradición del uso político de los recursos públicos, que por mucho tiempo prevaleció en el país, hacía de la asignación de los recursos sociales un asunto de reparto político: los distintos grupos de poder al interior del partido hegemónico negociaban entre sí, bajo la lógica de cuotas y con el arbitrio del presidente de la república, para llegar a acuerdos políticos distributivos que resultaban ineficientes, pero eficaces. Ineficientes porque la asignación de los recursos sociales no siempre llegaba a los más necesitados sino a los grupos sociales con mayor capacidad de movilización política; eficaces, porque el control político de los grupos sociales corporativizados hacía los acuerdos relativamente estables y duraderos (Fox, 1994). El rezago social, que desde entonces ya existía, no se correspondía con el conflicto social, lo cual significaba que existía una alta gobernabilidad, aunque desde luego no de carácter democrático sino de corte autoritario”. (Gómez Álvarez, 2009)

La pregunta entonces es si al menos al nivel de los programas sociales federales se han logrado superar prácticas clientelares o si el problema es ahora por el tipo de programas sociales privilegiados en los últimos años, la generación de dependencia que dificulta la autonomía de las personas y de las familias y, por tanto, la superación de relaciones subordinadas. Es decir, si los programas efectivamente apoyan la construcción de ciudadanía social.

Los programas federales sociales en la administración calderonista

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), puso a disposición un inventario para el 2011 de Programas y Acciones Federales para el Desarrollo Social en su página de internet[6]. Registra un total de 273 programas y acciones vigentes en 2011 de los cuales 91, 33.3% del total, los vinculada de manera directa con el Derecho a la Educación, 57 (20.9%) con la Dimensión de Bienestar Económico, los que relaciona con el Derecho a la Salud son 42, (15.4%), respectivamente. Asimismo, los programas y las acciones que atribuye a los derechos de Vivienda, Seguridad Social y Alimentación, representan de manera conjunta el 7.7% del Inventario CONEVAL 2011 (21 programas).

De acuerdo a la información contenida en el Inventario, de 2004 a 2011 se triplicó el número de programas y acciones al pasar de 89 a 273, aunque al analizar los cuadros específicos, para algunos programas que tenían varios años en operación se les asigna como fecha de creación el 2008. Más bien parecería que las cifras anuales resultan de cambios en la clasificación, aunque en parte es cierto que en la administración de Felipe Calderón se incorporaron nuevos programas y acciones sociales sin una clara estrategia del conjunto.

Gráfica 1. Número total de programas y acciones por año

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en el Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social

2004-2011.

Nota: La información para el periodo 2004-2007 corresponde a los programas con modalidad “S” (Sujetos a Reglas de

Operación), mientras que para el periodo 2008-2011 la información corresponde a los programas con las cuatro

modalidades presupuestales (S, U, E y B)

Cuadro1. Clasificación de programas y acciones de acuerdo con su modalidad

presupuestal 2008-2011

| Programas y acciones | 2008 | 2011 | % de aumento presupuestal | Proporción del presupuesto total |

| S Con reglas de operación | 104 | 101 | 163.3 | 36.1 |

| U Otros programas de subsidios | 35 | 78 | 83.7 | 20.8 |

| E Prestación de servicios públicos | 104 | 90 | 16.4 | 43.5 |

| B Provisión de bienes públicos | 3 | 4 | 5.3 | 0.6 |

En particular el mayor crecimiento del número de programas se observa en la modalidad presupuestal U que son “otros programas de subsidios”.

“El Inventario CONEVAL cuenta con información sobre el presupuesto original de los programas y acciones para el periodo 2004-2011. Se observa que las cuatro modalidades presentan una tendencia positiva; los programas con modalidad “S” incrementaron su presupuesto en 157,153 millones de pesos (163.3 por ciento) de 2004 a 2011. Los programas con modalidad “U” crecieron de 2008 a 2011 un total de 64,704 millones de pesos (83.7 por ciento), mientras que en 2006 se obtuvo información para 82 programas con un presupuesto de 16,687 millones de pesos. Las acciones con modalidad “E” presentaron un crecimiento en su presupuesto original de 42,922 millones de pesos de 2008 a 2011 (16.4 por ciento). Las acciones con modalidad “B” crecieron en el mismo periodo 1,475 millones de peso (5.2 por ciento)”.

En 2011 se destinaron un total de 701,191.39 millones de pesos a los incluidos en el inventario.

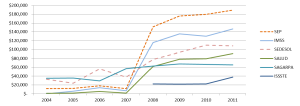

En las gráficas siguientes tomadas del documento de CONEVAL se registra un incremento exponencial de los presupuestos de las distintas instituciones a partir del 2007, particularmente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Gráfica 2. Presupuesto original de programas y acciones federales (MDP) por

Institución, 2004-2011 (en pesos de 2011)

Al analizar la información llama la atención que los programas sociales se clasifican en tres modalidades presupuestales:

Subsidios: sector social y privado o Entidades Federativas y Municipios que incluye los de clasificación S que son los sujetos a reglas de operación definidos en el PEF y los que se incorporen en el ejercicio y los U. Otros subsidios que son aquellos para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso se otorgan mediante convenios. Como S se registra IMSS-Oportunidades, Habitat, Abasto social de leche, Opciones productivas, el FONAFE, Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, 3 por 1 para migrantes, atención a jornaleros agrícolas. Con clasificación U se encuentra el Seguro Popular, el Fortalecimiento de las redes de salud, Prevención contra la Obesidad, Vigilancia epidemiológica, Programa de Apoyo a la Productividad o el Programa de impulso para el empleo de jóvenes y grupos en desventaja.

Desempeño de las funciones

Prestación de servicios

“E Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:

iii) Funciones de desarrollo económico. Las que realiza la APF para proporcionar y facilitar el desarrollo económico de las personas físicas y morales: por ejemplo, servicios de energía eléctrica, servicios en vías de comunicación y telecomunicaciones, servicios turísticos, protección al consumidor, correos.

Incluye los Pp’s de servicios para el desarrollo ambiental y sustentable, científico y tecnológico, así como el financiero; otorgamiento de créditos, aseguramiento y garantías.

Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento.

Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico. Los beneficiarios de la prestación de servicios públicos pueden ser la totalidad o parte de la comunidad (servicios colectivos), o personas ó grupos limitados de la comunidad en particular (servicios individuales)[7]

Provisión de bienes públicos

B Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público Federal. Incluye las actividades relacionadas con la compra de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior distribución a la población.

Dos cuestiones llaman la atención en los textos del CONEVAL y en la clasificación de modalidades presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En primer lugar la incorporación de un lenguaje derivado de la normatividad en materia de derechos humanos. CONEVAL clasifica los programas y acciones de acuerdo a su proximidad con la realización de alguno de los DESCA y la Secretaría de Hacienda por su parte menciona la atención de los derechos civiles y políticos y de los derechos para el desarrollo social, cultural y humano de la población. El riesgo es que los mismos programas que se han venido aplicando desde hace tiempo ahora se presenten como el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, sin que realmente cumplan con los atributos de estos y los preceptos establecidos en los marcos en la materia.

En segundo lugar, la clasificación de modalidades presupuestales parecería intentar clarificar cuáles son programas y acciones sociales que son obligatorios para el Estado Federal y cuáles otros, al ser subsidios para el sector social, privado y para entidades federativas y municipios, se podrán trasladar en su operación y financiamiento en un futuro a otros agentes de la sociedad que se transformen o amplíen la provisión de bienes y servicios para cubrir la realización de los derechos sociales.

El enfoque de derechos humanos en la programación y presupuestación

El enfoque de derechos humanos sociales refiere a aquellas condiciones de vida que cualquier miembro de una sociedad debería tener aseguradas en todo momento. Implica colocar como objetivos del proyecto nacional garantizar niveles esenciales y progresivos para toda la población de alimentación suficiente y adecuada, de protección de la salud y de la seguridad social, de un medio ambiente sano, de un trabajo decente, de un ingreso digno, de educación, de vivienda adecuada, de beneficios de la cultura y del avance tecnológico, de un nivel de vida adecuado, entre otros.

Una forma de verificar en qué medida efectivamente existe un compromiso en la estrategia nacional de desarrollo de incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión pública puede hacerse formulando una serie de preguntas a los marcos legislativos y al programático presupuestal como por ejemplo:

Verificación del marco legislativo

¿Está incorporado el derecho en la legislación y en su caso, cómo se enuncia?

¿Cuáles son las garantías básicas que permiten realizar el derecho?

¿Qué previsiones existen en la legislación nacional y estatal para cumplir las obligaciones de los Estados en cada uno de los derechos?

¿Se define una institución o entidad pública responsable de cumplir las obligaciones del Estado en materia de ese derecho?

Verificación del marco programático, institucional y presupuestal

Conclusiones

No parecería existir en realidad una concepción estratégica que integre los distintos programas y acciones sociales del Gobierno Federal y menos una concepción del uso de los mismos en el propósito de construcción de ciudadanía social. Más bien parecerían estar en operación una serie de bloques-programa que no alcanzan a formar una estructura arquitectónica institucional clara. Esto se hace evidente cuando los mismos programas son incorporados en el momento que se plantea una estrategia de combate a la pobreza, u otra de prevención social de la delincuencia o una para erradicar el hambre.

La falta de una visión estratégica de largo plazo que establezca con claridad y con participación social una Política Social de Estado, tiene como consecuencia la agregación de nuevos programas y acciones sociales en cada nueva administración, sin que necesariamente se cancelen programas anteriores, ni tampoco se les refuerce. Se dejan simplemente estar y en algunos casos desaparecen por desatención.

Posiblemente la incorporación de un número de programas y acciones sociales del gobierno federal a reglas de operación definidas y públicas, disminuye el grado de discrecionalidad de aplicación de los recursos destinados a esos programas y acciones y, por lo tanto, de clientelismo. La transparencia de esas reglas de operación permite a la población tener información sobre las poblaciones a los que van dirigidos, los requisitos para acceder a los bienes o servicios que proporciona el programa, en qué consisten estos, etc.

Un aspecto muy importante para transformar la percepción de las personas en cuanto a que son beneficiarios de programas sociales y que deben estar agradecidos a los gobiernos en turno al ser incorporados a los mismos, es la posibilidad de que existan mecanismos ágiles para que los ciudadanos puedan exigir ser incorporados y que haya costos para el Estado por su exclusión. Lograr que las personas adquieran la percepción de que son titulares de derechos y que pueden exigirle al Estado su realización, es un asunto complejo en un país tan desigual, donde las obligaciones ciudadanas son a su vez tan laxas.

Sin embargo, lo que también es claro es que la inclusión de reglas de operación rigidiza los programas y el menú de opciones ante contextos territoriales y sociales diversos y acota su posibilidad de adaptación ante situaciones crecientemente complejas.

Las últimas generaciones de programas sociales parecen responder más a una visión de asistencia social y menos a la de desarrollar sistemas de protección social universales. Si bien es cierto que los grandes rezagos sociales que experimentan muchas personas en el país demandan de programas de asistencia social, la mira debería ser ir incorporando a esas poblaciones a un sistema de protección social universal que privilegie el desarrollo de modalidades de seguridad social.

Sólo una visión de largo plazo que permita ir cumpliendo y avanzando en las garantías para la realización de los derechos sociales conduciría al ejercicio de ciudadanía social plena.

Fuentes de consulta

Alianza Cívica (2012). Resultados Preliminares de la Observación de la Calidad de la Jornada Electoral. México. Alianza Cívica.

Álvarez, David. (2009). Candados y Contrapesos. La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina. México. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012). Inventario CONEVAL de programas acciones federales de Desarrollo Social 2011-2012. México. CONEVAL.

Lamas Rojas, Héctor Alejandro, Construcción de ciudadanía

http://www.ilustrados.com/tema/9732/Construccion-ciudadania.html.

Declaración y el Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23

12 de julio de 1993

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp

Declaración de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948.

http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/

Declaración de Quito, 24 de julio de 1998,http://www.derechos.org/nizkor/la/declaraciones/quito.html

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), 16 de diciembre de 1966, A/RES/2200 A (XXI), http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», 17 de noviembre de 1988,

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

T.H. Marshall (1992), Ciudadanía y clase social. In T.H. Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza.

[1] Seminario titulado “Ciudadanía y Política Social”, celebrado el lunes 5 de noviembre de 2012 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

[2] Lamas Rojas, Héctor Alejandro, “Construcción de ciudadanía”, http://www.ilustrados.com/tema/9732/Construccion-ciudadania.html

[3] Idem.

[4] Los atributos de los derechos humanos son abordados en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. La Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993) establece que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”. La Declaración de Derechos Humanos (1948), El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), La Declaración y Programa de Acción de Viena, La Declaración de Quito, 24 de julio de1998, también hacen referencia a dichos atributos.

[5] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y Protocolo de San Salvador.

[6] Considera PROGRAMAS a los programas presupuestarios de modalidad S (reglas de operación) o U (otros programas de subsidios). Considera ACCIONES a los programas presupuestarios de modalidad E (Prestación de servicios públicos) y B (Provisión de bienes públicos). Son responsabilidad de una dependencia o entidad de la administración pública federal. Están alineados con algunos de los Derechos Sociales o con la Dimensión de Bienestar Económico. (CONEVAL, 2012) http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx

[7] Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Bajar presentación: El aumento de la complejidad social

Bajar presentación:Requerimientos para la vida y nuevos riesgos sociales

Economista por la UNAM. Trabajó por 20 años en el gobierno federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral. Fue Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Pesquero. Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia) y participó en la creación de Alianza Cívica y de Causa Ciudadana. Asimismo, integró el Comité Técnico para la Auditoría del Padrón Electoral en 1994 y dirigió el Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995. Encabezó la Secretaría de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000. Participa en el Comité Conciudadano para la Observación Electoral y en el Espacio Social para el Diálogo Estratégico. Formó parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Es autora de diversos libros y ensayos en los temas de desarrollo y política sociales, derechos económicos, sociales y culturales, desigualdad social, prevención social de las violencias y desarrollo de la sociedad civil, entre otros. Actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C., miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y de la Junta de Gobierno y de la Asamblea del CONAPRED.

En este texto al hablar de ciudadanía estaremos refiriéndonos a aquel sector de activistas cívicos que no formaban parte de partido político alguno y que decidieron impulsar la instauración de un régimen democrático en el país después de setenta años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.

Tres acontecimientos en materia electoral de los años ochenta marcan el surgimiento de un activismo ciudadano en materia política fuera del ámbito partidario: el “fraude patriótico” perpetrado en el Estado de Chihuahua en 1986, la lucha del Frente Cívico Potosino encabezada por el doctor Salvador Nava y la “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988 utilizada para otorgarle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

En esa década se abandonó el nacionalismo revolucionario y la responsabilidad social del Estado y se impuso un proyecto de economía abierta de mercado con el debilitamiento del rol del Estado y la conclusión del pacto entre gobierno, empresarios y sindicatos que permitió cierta estabilidad y la distribución de beneficios del crecimiento con el sector obrero.

Por su parte, el embate desde el Vaticano a la “Iglesia mexicana” y a la teología de la liberación fue determinante para el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y del trabajo comunitario en el territorio. Empieza también la emergencia de un amplio movimiento de mujeres en defensa de sus derechos, así como de grupos de ambientalistas. El sismo de 1985 determinó el surgimiento de solidaridades vecinales y civiles para enfrentar la destrucción generada. A nivel internacional se impone el Consenso de Washington y se derrumba el Muro de Berlín. Se impulsan la democracia liberal.

Es decir, se empieza a desquebrajar el partido único desde dentro, se termina con la ideología que lo mantuvo en el poder por varias décadas y emerge una ciudadanía organizada, activa y autónoma que empieza a defender agendas especializadas o de grupos de población. El sindicalismo oficial pierde fuerza y surgen un sindicalismo democrático y disidencias y nuevas alianzas dentro de los partidos y de las organizaciones políticas. Hay un cambio de época y aparecen nuevos actores en la arena pública.

Para muchos de estos nuevos actores era clara la necesidad de modificar los términos, los procedimientos y las instituciones en materia electoral para acabar con los repetidos fraudes y simulaciones y dar mayor confianza y certeza a los procesos electorales y a la representación. Muchos pensábamos que con procesos e instituciones electorales autónomas, confiables y profesionales, lograríamos tener gobernantes que respondieran a los intereses de la población, de modo que se fueran incorporando en la legislación, en las políticas de gobierno y en las instituciones las agendas de derechos que estaban surgiendo. Esto permitiría a su vez contiendas electorales equitativas. La idea ingenua era lograr gobiernos representativos que subordinaran sus actuaciones a los intereses de sus gobernados.

Las primeras acciones de la ciudadanía en lucha por la democracia

Después del emblemático ejemplo del doctor Salvado Nava en su larga lucha, la primera participación de ciudadanos independientes organizados para el cambio político se dio en la observación de la jornada electoral en elecciones estatales y municipales. Grupos de ciudadanos se colocaban en las afueras de las casillas electorales a observar la forma en que ocurría la votación.

Se trataba de inhibir mediante la presencia de observadores una diversidad de modalidades del fraude electoral comunes en todo el país durante décadas como el acarreo de votantes, el condicionamiento del voto, las urnas embarazadas, los tacos de votos, el robo de urnas y de boletas, los ratones locos, la presencia de personajes que inhibían el voto libre y muchas otras artimañas que se utilizaban para inducir y cambiar los resultados.

Los observadores ciudadanos eran muchas veces acosados y amenazados por lo que se fue generando una solidaridad entre organizaciones en todo el país de manera que empezaron a sumarse ciudadanos de otros estados, observadores nacionales e incluso internacionales y representantes de medios de comunicación fundamentalmente internacionales.