Condiciones para construir un Estado de Bienestar en México con enfoque de derechos humanos para el Siglo XXI

Esta exposición se propone revisar las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que serían necesarias para crear en México un régimen social de bienestar que garantice a todas las personas que viven y transitan el país, la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales, de acuerdo a los instrumentos internacionales signados por México, en la materia[1]. Revisa de manera sintética el surgimiento y la evolución de los Estados de Bienestar a partir de las experiencias de los países desarrollados de Europa Occidental y su establecimiento en América Latina. Recupera someramente la discusión actual sobre “protección social”. Expone los principios y criterios fundamentales de un enfoque de derechos humanos en la creación de un régimen social basado en derechos. Concluye listando los principales obstáculos para instaurarlo en México y los retos para lograrlo.

- ¿Qué entendemos por Estado de Bienestar?[2]

No existe una definición única ni tampoco un consenso sobre lo que comprende el concepto de Estado de Bienestar, sin embargo se puede decir que es un régimen social donde el Estado toma un papel activo en la atención de las cuestiones sociales referidas a la calidad de vida de la población. Este interviene para atenuar los efectos perversos de las fuerzas del mercado, en las condiciones de vida y en la desigualdad social.

Se trata de una participación del Estado en forma integral, ya que incluye un amplio conjunto de políticas públicas que inciden tanto en las condiciones de vida como de trabajo de la población. Comprende no sólo la política social sino también aquellos aspectos de la política económica que afectan al mercado de trabajo y por tanto, el acceso a ingresos que permite a las personas participar en los mercados de bienes y servicios.

En los regímenes sociales de los Estados de Bienestar el pleno empleo de la fuerza de trabajo resulta piedra angular, mediante la participación del gobierno, a través del gasto y la inversión pública; la política económica en este modelo debe privilegiar la generación de empleo y el acceso de la población a ingresos.

En lo que respecta a la provisión de servicios sociales, estos se darían de forma pública (acceso libre) y universal para toda la población en su calidad de ciudadanos. Se busca el mantenimiento de un nivel de calidad de vida mínimo asegurado para todos por el Estado. Igualmente, se considera a sectores de la población que están al margen de las redes formales e institucionales, evitando que queden excluidos. Busca la igualdad de oportunidades que favorezcan la mejor distribución del ingreso y la riqueza.

Entre los objetivo del modelo está respaldar el funcionamiento estable y democrático del orden social y político, a través de políticas públicas. El Estado de Bienestar se consolidó después de 1945 y de alguna forma, significó un régimen social alternativo de las economías de mercado de occidente, ante el riesgo que les significaba la expansión de los regímenes socialistas, especialmente hacia aquellos países europeos, colindantes con la Unión Soviética. Contribuyeron para su establecimiento, las condiciones derivadas de la reconstrucción de los países que participaron en las guerras, mismas que les permitió tener recursos suficientes para proporcionar a sus combatientes condiciones de bienestar. Significó también mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población, asegurando la satisfacción de necesidades básicas y oportunidades mínimas para todos.

Al conformarse un nuevo orden económico, político y social a nivel mundial, se crean diversos organismos internacionales, muchos de los cuales surgieron incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[3], que promueve la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de todos los países, aunque no hubieran participado en el conflicto armado. Es la institución de la comunidad internacional responsabilizada de hacer cumplir los propósitos contenidos en la Carta del Atlántico[4] con el fin de propiciar “mejores niveles de trabajo, prosperidad económica y seguridad social”, que respalda a su vez, a nivel internacional, el concepto de Estado de Bienestar.

Una política central de todo Estado de Bienestar es la seguridad social y esta es consagrada como derecho universal en el Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. Su mayor desarrollo se plasma en el Primer informe Beveridge del Reino Unido de 1942, Social Insurance and Allied Service[6], que proporcionó las bases teóricas de reflexión para la instauración del Estado de Bienestar por parte del gobierno laborista, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que pugnaba por proveer seguridad social a todas las personas “desde la cuna hasta la muerte”.

Los países pioneros de los regímenes de bienestar fueron Alemania, Gran Bretaña y Francia. Sin embargo el prototipo del Estado de Bienestar se observa en los países escandinavos cuando llegan al poder los partidos socialdemócratas, estableciendo políticas sociales con carácter universal y desarrollando un concepto de protección global a la familia, ampliando las prestaciones y abarcando a los dependientes económicos de los trabajadores. Estos países consolidaron y mantuvieron por varias décadas sus programas de bienestar social basados en normatividad y sistemas de financiamiento adecuados y contribuyeron con su enfoque y estudios a que otros países en Europa y otras regiones del mundo estructuraran sus Estados de Bienestar.

Los países escandinavos, Alemania, Francia e Inglaterra se distinguen también por haber dado cobertura universal a su población en materia educativa, de salud y de protección a los trabajadores. La educación abarca instrucción gratuita en todos los niveles y para todos los ciudadanos, basada en programas estatales; la salud pública incluye prevención y curación de enfermedades, sistema hospitalario y centros especializados de atención a la salud y por lo que se refiere a la protección a los trabajadores, el seguro social que cubre enfermedades y gastos médicos, incapacidad temporal o definitiva; seguro contra accidentes durante las jornadas de trabajo o durante los traslados; pensiones por vejez; protección a su familia y subsidio para pago de rentas y/o asignaciones o créditos para adquisición de vivienda. Finalmente, la medida que se considera más importante: el seguro contra el desempleo, que se paga por una cantidad y un lapso específico y que contempla no sólo la reincorporación del trabajador, sino su capacitación y reconversión ocupacional.

Los servicios y beneficios incluidos en los distintos regímenes de bienestar fueron evolucionando paulatinamente en cada país al tener en cuenta los cambios observados en las condiciones de vida y en las relaciones sociales, las demandas emanadas de acuerdos derivados de coaliciones sociales y los recursos disponibles de los Estados. De beneficios dirigidos a los combatientes en las distintas guerras o la cobertura de riesgos de vejez, desempleo y enfermedad de los trabajadores industriales, las coberturas se fueron haciendo universales y las protecciones se fueron ampliando para cubrir los riesgos derivados de las transformaciones económicas, sociales y culturales del siglo XX. Los Estados de Bienestar tuvieron que ir adaptándose a la creciente incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, la mayor movilidad de los trabajadores, la evolución tecnológica y el establecimiento de acuerdos regionales de asociación estratégica, entre otros.

A mediados de la década de los setenta empieza un cambio en Europa debido a la crisis económica que provocó el mercado del petróleo. Se inicia nuevamente el ciclo de la inflación, la pérdida de empleos y se detiene el crecimiento económico; las posiciones políticas sufren un reacomodo, desplazando a los socialdemócratas; las poblaciones envejecen; los movimientos migratorios se intensifican y las mujeres participan de manera activa en la vida pública, lo que ocasiona movimientos sociales y económicos imprevistos. El gasto social aumenta y paralelamente surge la demanda de algunos sectores para que el Estado de Bienestar desaparezca. Otros pugnan por reducir sus apoyos y otros más, por incrementar sus beneficios, argumentando que la gente tenía más necesidad, dada la crisis económica. En los ochenta el debate se centra en torno a los principios de la igualdad contra la eficiencia y la competitividad de las economías en un mundo crecientemente globalizado, y se cuestiona la conveniencia de mantener el carácter universal de los programas sociales y se propone hacerlos selectivos o, en todo caso, privatizarlos ya que la mayor parte de los gobiernos se cuestiona su capacidad para mantener el Estado de Bienestar.

En América Latina este régimen social inició en forma tardía y en pocos países se desarrolló plenamente. Fernando Filgueira[7] distingue tres tipos de Estados Sociales en América Latina:

- El universalismo estratificado (Uruguay, Argentina, Chile). Son países cuya primera característica es que “hacia 1970 todos protegían de alguna u otra forma a la mayor parte de la población mediante sistemas de seguro social, de servicios de salud a la vez que habían extendido la educación primaria e inicial secundaria a toda la población.” La otra característica central es su “fuerte estratificación de beneficios, condiciones de acceso, y rango de protección en materia de seguro social y en similar medida en salud.”

- Regímenes duales. (Brasil, México) presentaban hasta la década de los 70 un casi universalizado desarrollo de la educación primaria y un importante aunque estratificado grado de cobertura en salud. En lo relativo a la seguridad social se presenta “un desarrollo importante del mercado formal, el estado y la protección en ciertos estados y regiones y una virtual desprotección y baja incorporación de la mayor parte de la población (ya sea vía el mercado o por la vía del estado) en otros estados.”

- Regímenes excluyentes. (República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador). Estos presentan sistemas elitistas de seguro social y salud y dual en materia de educación. Hacia 1970 menos del 20% de la población se encontraba cubierta por programas básicos de protección y seguridad social, igualmente en materia de salud. No así en materia educativa, en donde la expansión de la matricula primaria, con fuertes desigualdades en calidad, alcanzaba a más de la mitad de la población, y llega en algunos casos a la cobertura universal. Estos países presentan una alta heterogeneidad de la estructura social lo cual se refleja en la distribución de la riqueza nacional entre sector urbano y rural y entre diferentes áreas rurales así como centro y periferia urbana.

Actualmente, frente a las posturas que sostienen que el Estado de Bienestar resulta oneroso e incompatible con el nuevo orden económico internacional, toda vez que la competencia entre empresas las obliga a reducir los costos de producción, por lo que los Estados deben continuar reduciendo los gastos y los programas de protección social, como lo han venido haciendo desde la década de los ochentas del siglo pasado, surgen con cada vez mayor fuerza y apoyadas en el enfoque de derechos humanos, posiciones que postulan la necesidad de contar con redes públicas de protección social universal, ya que el incremento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad propician sentimientos de exclusión y frustración principalmente entre jóvenes y desempleados.

- ¿Qué es el universalismo básico?[8]

A partir de sus análisis sobre el desarrollo de los Estados de Bienestar en la región latinoamericana, Felgueira propone avanzar hacia lo que denomina universalismo básico que consiste en “Una cobertura universal de prestaciones y riesgos esenciales, que asegure el acceso a transferencias, servicios y productos que cumplan estándares de calidad homogéneos otorgados sobre la base de los principios de ciudadanía, es decir, una cobertura que se distancie del principio de selección de beneficiarios de servicios a través de la demostración de recursos (prueba de medios) y de necesidad que predomina en la región, y que busque que estos sean concebidos como derechos, pero también como generadores de deberes”.

Promueve la cobertura universal de prestaciones esenciales que cumplan con estándares de calidad, ofrecidos sobre la base de principios de ciudadanía. El conjunto de prestaciones universales y de calidad ofrecidas, variará según las posibilidades y decisiones propias de cada país. En este planteamiento es fundamental mantener los equilibrios macroeconómicos, de manera que cada país opere dentro de sus márgenes fiscales. En ningún caso se promueve, como sucedió en algunos países de la región en los años ochenta, una propuesta que termine siendo insostenible y generando inestabilidad macroeconómica. El Estado, y nos referimos a un Estado renovado, adquiere en esta propuesta un papel determinante como garante del acceso y usufructo de estas prestaciones universales, así como de su calidad.

Por su concepción de derechos y por el alcance que da a las prestaciones esenciales, el planteamiento del universalismo básico tiene implicaciones significativas en el fortalecimiento de la ciudadanía, la reducción de la desigualdad y la articulación entre políticas económicas y sociales.

- El concepto de protección social

En la última década los significados, los enfoques, las estrategias y las medidas que se han adoptado en lo social para hacer frente a una economía globalizada, han colocado en la escena el concepto de protección social. Los alcances atribuidos a ese concepto varían según los enfoques.[9]

Tres conceptos muestran la evolución del concepto el de previsión social, seguridad social y el de protección social.

El primero surgido en la segunda mitad del siglo XIX en torno a la noción de riesgos sociales, principalmente relacionados con el trabajo y el desempleo y deriva de la traslación de las formas tradicionales e informales de compartir los riesgos mediante el apoyo familiar, los gremios y las mutualidades por la urbanización y la industrialización, para ser asumidos bajo la concepción solidarista del nuevo Estado Social. Tienen sus antecedentes en la asistencia tanto pública como privada y en las mutualidades. La previsión social es considerada como el apoyo económico otorgado a los trabajadores así como a sus familias en caso de sobrevenir la falta de medios para subsistir por motivos naturales o involuntarios derivados de accidentes, enfermedades, paros forzosos, invalidez, ancianidad o fallecimiento. Comprende de manera general los beneficios sociales que corresponden al seguro social propiamente dicho (cobertura de los riesgos de desempleo por motivos de invalidez o muerte) en cuanto a los beneficios del trabajador y por lo que se refiere a la asistencia social, comprende la asistencia médica social, la asistencia alimenticia y la asistencia complementaria a la familia. Se limita a la protección de los trabajadores asalariados y se considera un derecho del trabajador y significa la sustitución de la responsabilidad personal por la responsabilidad social de todos los patrones.[10]

El concepto de seguridad social surgió a mediados del siglo XX y tiene varias acepciones. La OIT la define como “la protección que la sociedad brinda a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o fuerte reducción de sus ingresos, como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional: desempeño, invalidez, vejez y muerte y también la protección social en forma de asistencia médica y ayuda a las familias con hijos”.[11]

Morales Ramírez señala que de acuerdo a esta definición la seguridad social incluye al seguro social (los regímenes contributivos), la asistencia social (prestaciones financiadas con recursos fiscales que se facilitan a quienes tienen ingresos modestos) y las prestaciones universales (las que no exigen un examen previo de los ingresos o de los medios económicos). Es más amplia que la previsión social pues considera a toda la población en su calidad de productores y consumidores cuyos niveles, capacidades productivas y de consumo deben protegerse ante los riesgos que pueden afectarlas. “Los sujetos obtienen prestaciones debido a su necesaria participación como productores y consumidores en el desarrollo de la economía”. [12]

En algunos países suele hacerse una distinción entre la seguridad social y las medidas de atención a las poblaciones pobres, especialmente la asistencia social.

Por su parte, el concepto de protección social suele presentar como un concepto integrador que involucra y articula diversos objetivos, valores y políticas, y a la vez es un concepto dinámico que evoluciona con el progreso económico y social para constituir un nuevo derecho fundamental. Sin embargo, algunas instituciones como es el Banco Mundial lo presentan como un conjunto de medidas para proteger a los pobres y vulnerables.

En el Informe del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2001 una de las definiciones adoptadas del concepto de protección social refiere a la “intervención colectiva de la sociedad a fin de proteger a sus ciudadanos de diversos riesgos y vulnerabilidades, mantener su bienestar y aumentar su capacidad de hacer frente a los riesgos”. Incluye programas y políticas públicos y privados para enfrentar contingencias a fin de compensar la falta o reducción sustancial de los ingresos derivados del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos, asistencia médica y vivienda a la población.

El Banco Mundial en cambio considera que se trata de ‘’una gama de medidas públicas que apoyan a los miembros más pobres y vulnerables de una sociedad, y que ayudan a individuos, familias y comunidades a manejar mejor los factores de riesgo”[13] y es a partir de esta definición que varios países de América Latina como Colombia y Honduras han incorporado el concepto en sus políticas y programas sociales.

Las Naciones Unidas, la OIT y más recientemente la CEPAL, desarrollan el concepto de protección social desde un enfoque de derechos humanos. Un texto reciente de la CEPAL señala que “La protección social tiene por objetivos garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas; posibilitar el acceso a servicios sociales y de promoción, y procurar la universalización del trabajo decente. Para lograrlos deben considerarse tres grandes componentes: la protección social no contributiva (tradicionalmente conocida como asistencia social, que puede incluir tanto medidas universales como focalizadas); la protección social contributiva (o seguridad social), y la regulación de los mercados laborales, que consiste en normativas y estándares orientados a fomentar y proteger el trabajo decente”.[14]

En síntesis se ha transitado de un concepto de previsión social de mediados del Siglo XIX al de protección social de principios del XXI sin que exista una concepción compartida de este último concepto.

Las cuestiones que surgen a partir de las distintas interpretaciones del término de protección social son:

- Se trata de remontar riesgos eventuales de pérdida temporal de ingresos derivados del trabajo o de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales que hacen a la calidad de vida y al reconocimiento de la dignidad de todas las personas.

- Los riesgos o eventualidades que se considera en la protección social, toman en cuenta los nuevos riesgos derivados de la globalización, las nuevas tecnologías, la urbanización desordenada, el deterioro del medio ambiente y las transformaciones de las relaciones sociales al nivel de familias, comunidades e instituciones.

- Se refiere a programas dirigidos a los grupos pobres y más vulnerables o comprende una amplia gama de protecciones frente a riesgos para toda la población.

- Se trata sólo programas públicos o se incluyen también los privados.

- La contribución de las familias al bienestar y a la construcción y socialización de los seres humanos, realizada principalmente por las mujeres, es tomada o no en cuenta.

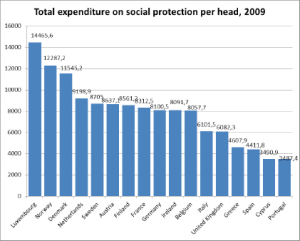

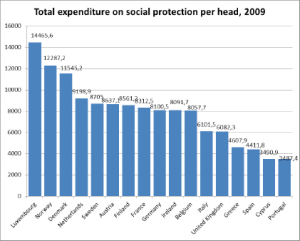

Fuente: Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00099

Expenditure on social protection contain: social benefits, which consist of transfers, in cash or in kind, to households and individuals to relieve them of the burden of a defined set of risks or needs; administration costs, which represent the costs charged to the scheme for its management and administration; other expenditure, which consists of miscellaneous expenditure by social protection schemes (payment of property income and other).

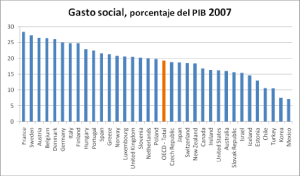

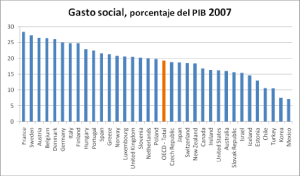

Fuente: OECD.Stat18 Nov 2011

- La cuestión social en México frente en el Siglo XXI.

El ingreso de México al siglo XXI viene acompañado de varias deudas sociales que se han acumulado a lo largo de los siglos anteriores y que aparecen como irremontables tales como la persistente pobreza, la profundidad de la desigualdad del ingreso y la riqueza, la exclusión por discriminación de amplios grupos de la población como los indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas con diversa orientación sexual, ciertos grupos de trabajadores como las trabajadoras domésticas, las mismas poblaciones pobres, etc.

A esas deudas sociales se agregan nuevos riesgos para la población como el envejecimiento, la informalidad, la violencia criminal y la violencia doméstica y escolar, las migraciones internas e internacionales, la urbanización desordenada, el abuso de sustancias adictivas y sus consecuencias, la desigualdad tecnológica y los riesgos de las nuevas tecnologías, la explotación y destrucción de recursos naturales con fines económicos, las pandemias y las crisis de la economía global.

No se trata ya de riesgos individuales o familiares sino con frecuencia, de afectación a colectivos amplios que ven cambiar sus vidas de un día para otro, destruidas sus bases de sustento económico, la fragilidad y volatilidad de sus fuentes de ingreso, la muerte anticipada de sus miembros, la pérdida de sus patrimonios por gastos catastróficos, el aumento de las discapacidades físicas y mentales, la necesidad de abandonar sus territorios y buscar refugio en otras tierras y la de sobrevivir en la ilegalidad, la inseguridad y el miedo e incluso la de verse sometidas a condiciones indignas de vida y trabajo, riesgosas para su integridad y sobrevivencia física.

Se trata de deudas históricas y cambios profundos en la vida de las personas de tipo social, económico, cultural y político. Se relacionan con rupturas del tejido social, de la transformación de los ámbitos de socialización de los seres humanos como la familia, la escuela, los grupos de pares y las comunidades laborales, de la deconstrucción de colectividades solidarias y empáticas, donde cada uno es responsable de los demás y está bajo la responsabilidad de todos e incluso, del cambio del concepto de espacio vital.

La intervención de nuevos agentes como los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información influye en la cultura y en el sentido de las relaciones sociales y da lugar a redes virtuales donde la presencia física y el contacto humano desaparecen y no se consideran necesarios. Si bien significan oportunidades nuevas de acceso a la información, al conocimiento e incluso a nuevas modalidades de servicios sociales, también generan nuevas exclusiones, riesgos y vulnerabilidades.

La extensión de las vulnerabilidades se amplía y se vuelve más compleja. Ya no son sólo las personas en situaciones de pobreza, generalmente concebida como insuficiencia de ingresos o de oportunidades de acceso a la salud y a la educación y hacia las cuales se han dirigido los programas de transferencias de ingreso, condicionados y no condicionados, que han dominado la política social en la región latinoamericana en los últimos quince años.

Aparece una proporción creciente de población envejecida y con discapacidades de distinto tipo, de enfermos crónicos, de personas afectadas permanentemente por el consumo de sustancias adictivas, de personas discapacitadas física y/o mentalmente por la violencia, el abuso y la explotación y por los accidentes viales, de niños y niñas huérfanos o abandonados y de personas desplazadas de sus comunidades de origen por la violencia y/o las catástrofes ambientales. Todo ello frente a la ausencia de programas y fondos públicos y privados suficientes y pertinentes para atender esas nuevas vulnerabilidades, que por lo tanto, recaen en las familias, las empobrecen y limitan la movilidad principalmente, de las mujeres.

- Principios, criterios y dimensiones del enfoque de derechos humanos en una nueva concepción de Estado de Bienestar en México para el Siglo XXI.

A la luz de los nuevos retos sociales de México a principios del siglo XXI, parecería útil recuperar los fundamentos de la perspectiva de los derechos humanos (DDHH) aplicados a la cuestión social y avanzar en los principios, objetivos, estrategias y programas de una concepción actualizada de Estado de Bienestar, a fin de incorporar los nuevos riesgos sociales y las nuevas vulnerabilidades.

- Reconocer que todos somos dignos por nuestra calidad de personas y el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover todos nuestros derechos humanos[15] tanto los civiles y políticos (DCP), como los económicos, sociales, culturales y ambientales (DESC). Cuando el Estado promueva que terceros como son las empresas, las organizaciones filantrópicas, las organizaciones sociales o civiles, colaboren en la realización de los derechos humanos, inclusive los económicos, sociales y culturales, prevalece su obligación de protección para evitar la conculcación de esos derechos por terceros, como sería la discriminación, exclusión o la mala calidad o el engaño en los bienes y servicios ofrecidos.

- Reconocer la universalidad, inalienabilidad, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos como fundamento para la construcción de un nuevo Estado de Bienestar[16]. La complejidad de la realidad social pone en evidencia la indivisibilidad y la interdependencia entre los derechos humanos y demanda de intervenciones complejas en los social, lo político, lo económico y lo cultural. La vulnerabilidad económica evidenciada por la pobreza y por la desigualdad guarda una estrecha relación con la falla en los sistemas de justicia que soslayan la corrupción, la ilegalidad, la concentración y el abuso de los recursos. La violencia en los campos económicos como el despojo, la extorsión, los sobreprecios en tarifas o la violencia social como son los secuestros, las violaciones, las desapariciones, las discapacidades y muertes por accidentes de tránsito, o el abandono se relacionan con el acceso a la justicia, a la reparación del daño, a la no repetición y a la realización de los derechos políticos como la elecciones periódicas, la revocación del mandato, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación.

- En materia de DESCA otras obligaciones[17] del Estado son:

- Definir un programa para alcanzarlos;

- Participación social en la definición de las acciones del Estado para cumplir sus obligaciones;

- Aplicar el máximo de recursos disponibles;

- Obligación de progresividad y no regresividad;

- Garantizar niveles esenciales de los DESC definiendo estándares básicos de compromiso que vayan avanzando en el tiempo;

- No discriminar y equidad de género;

- Atención prioritaria a grupos en desventaja o vulnerables;

- Producir, publicitar y hacer accesible información para el control ciudadano de las políticas públicas (económicas y sociales);

- Rendición de cuentas y transparencia;

- Adoptar medidas inmediatas de orden interno para la plena efectividad de los derechos como: modificar los ordenamientos jurídicos internos; definir recursos efectivos ante tribunales que ampare a la persona contra actos que violen sus derechos reconocidos por ley; sancionar los delitos cometidos por servidores públicos y agentes privados que violen o atenten contra los DESC

- Las dimensiones de los DESCA[18] para asegurar su realización son:

- La accesibilidad económica y física hace referencia a que los establecimientos, bienes y servicios públicos en materia del derecho estén al alcance de todos y todas, física y económicamente (demanda) y sin discriminación de las personas.

- La disponibilidad se relaciona con la existencia de una oferta suficiente de los bienes y servicios determinantes de la realización de los derechos.

- La aceptabilidad (calidad) incluye la pertinencia, la adecuación cultural y la buena calidad de los medios, herramientas o servicios que permiten la realización de los derechos.

- La asequibilidad (adaptabilidad) consiste en la flexibilidad de esos medios para adecuarse a las necesidades diferenciadas de los grupos de población por sus requerimientos especiales como la presencia de discapacidad, la edad, orientación sexual, su aislamiento físico y social, entre otros y a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación

La declaración de la cobertura universal de un derecho como el del acceso a los servicios de salud como sucede con la propaganda en torno al Seguro Popular no se sostiene en tanto la disponibilidad de infraestructura, profesionales de la salud e insumos en equipo y medicamentos no se encuentre disponible de manera homogénea para todos y todas en todo el territorio nacional; tampoco se sostiene cuando la calidad de los servicios sea desigual y su aceptación cultural no tenga en cuenta la diversidad de las personas.

- Obstáculos políticos para instrumentar un Estado de Bienestar en México

Naturaleza del Estado Nacional en la era de la globalización

- Estado aliados con los poderes económicos: Apoyo a los sectores de altos ingresos y a las empresas como posibles salvadores de la crisis económica. Gobiernos conservadores y sectores de población conservadores. Apoyo y desregulación del ingreso de capitales e inversiones externas. Estados directamente tomados o controlados por los poderes fácticos.

- Reducida capacidad de regulación y en algunos casos, desinterés por ejercerla en los mercados y hacia las empresas extranjeras y los poderes fácticos

- Crisis presupuestal: Desinterés, dificultad por falta de acuerdos políticos o negación al cobro de impuestos a los sectores ricos: empresas y personas: Ingresos del Estado dependiente de impuestos sobre la renta de sectores medios, de impuestos al valor agregado y de las renta derivada de la extracción y explotación de recursos naturales: petróleo, gas, tierras, recursos minerales, recursos turísticos; impactos de las crisis económicas y del cambio climático en la situación financiera del Estado;

- Organización del Estado incapaz de sustentar la implantación de un Estado de Bienestar: Temporalidad limitada de las administraciones y falta de continuidad entre las administraciones para implementar políticas de largo plazo; recursos del presupuesto comprometidos en un porcentaje elevado que dejan poco margen para la innovación; prácticas clientelares con los programas sociales; deficientes capacidades profesionales de los servidores y funcionarios públicos; contextos políticos volátiles; vulnerabilidad de los estados por los cambios en las prioridades de la comunidad internacional; estructuras legales e institucionales anacrónicas.

- Altos niveles de corrupción e impunidad en la gestión estatal en todos los niveles de gobierno y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y revocación de mandato

Existencia de coaliciones interesadas en mantener el estatus quo: sindicatos, gremios profesionales; empresas proveedoras, organizaciones o grupos que detentan el control de recursos y posiciones de poder en los sectores sociales

Desarticulación y disputas entre los tres niveles de gobierno, situación que se agrava en las zonas metropolitanas. Falta de adecuación y actualización de la arquitectura institucional de los gobiernos municipales. Corta duración de los periodos de gobierno. Heterogeneidad municipal.

Contexto de violencia estructural o violencia crónica en el país y en territorios específicos dentro de México. Destino de amplios recursos y centralidad de la atención del Estado a los temas de seguridad pública.

Retos:

- Capacidad y voluntad política para la transformación de la institucionalidad social existente. Afectación de los intereses de grupos históricamente beneficiados por la institucionalidad social pública como son los sindicatos de servidores públicos, las empresas proveedoras, los funcionarios que reciben altas remuneraciones e ingresos, los gremios y grupos de poder profesionales, entre otros

- Capacidad y voluntad de financiación por parte del Estado: aumentar la recaudación y/o redefinir prioridades del gasto público para canalizar recursos hacia los sectores del bienestar. Aceptar financiar los servicios sociales con recursos de los impuestos generales y sustituir regímenes contributivos. Anuencia de los sectores medios de financiar el sistema.

- Sustentabilidad del modelo en el tiempo. Capacidad para formar coaliciones políticas que sostengan la implantación, operación y sostenibilidad del modelo de Estado de Bienestar.

- Capacidad de concitar la participación ciudadana en la diversidad y lograr consensos, solidaridad, compromiso e interés en el desarrollo y funcionamiento de la institucionalidad para instaurar un Estado de Bienestar

- Capacidad para generar una oferta adecuada y pertinente de servicios de calidad y aceptables para toda la población con un compromiso de servicio, reconocimiento de la dignidad de las personas, sin discriminación, con equidad de género, sin abuso de los recursos públicos, con trasparencia, con rendición de cuentas y con mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad por los usuarios que garanticen el ejercicio de derechos.

- Capacidad para regular y sancionar en su caso, los abusos de terceros cuando son proveedores de bienes y servicios sociales.

- Capacidad para sostener el proyecto en el largo plazo a fin de dar tiempo a las modificaciones institucionales necesarias, los cambios en la cultura de la gestión pública, la redistribución de responsabilidades entre familia, estado, mercado y comunidad y entre niveles de gobierno.

- Desarrollo de una cultura cívica. Responsabilidad de los usuarios de los servicios sociales que eviten engaños, abusos, simulaciones y mal aprovechamiento de las instalaciones y de los recursos públicos utilizados y que garantice la participación ciudadana en su diseño, operación y evaluación.

- Construcción de un nuevo pacto social que alcance acuerdos explícitos de redistribución de las responsabilidades del bienestar de las y los mexicanos entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad; entre sexos y generaciones y entre niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

Bibliografía

Carlos Gerardo Molina (ed.). Universalismo básico: Una nueva política social para América Latina. BID, 2006, pág. 21.

Fernando Filgueira, Tipos de welfare y reformas sociales en América Latina. Eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada en “Social Policy and Social Citizenship in Central America”, Social Science Research Council. Guadalajara, 1997.

INCIDE Social, Diplomado de Política Social, INDESOL, 2007-2009.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales: Sistema Universal y Sistema Interamericano. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. IIDH, Costa Rica, 2008. 406 p.

Morales Ramírez, María Asención, Protección social. ¿Concepto Dinámico? en Revista Latinoamericana de Derecho Social, Núm. 2, enero-junio 2006: pp. 201-222

ONU, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Volumen I. Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 de mayo de 2008.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang–es/index.htm

http://www.un.org/spanish/aboutun/history/charterhistory/atl.html

http://www.un.org/es/documents/udhr/

http://www.sochealth.co.uk/history/beveridge.htm

[1] Los tres instrumentos internacionales fundamentales en material de derechos económicos, sociales y culturales de los que México es Estado Parte son: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”.

[2] INCIDE Social, Diplomado de Política Social, INDESOL, México, 2007-2009.

[3] La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles del Tratado de Versalles. Años después, la Declaración de Filadelfia fue incorporada a la Constitución. En 1946, la OIT se convirtió en una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas. Véase http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang–es/index.htm

[4] La Carta del Atlántico es una declaración conjunta suscrita el 14 de agosto de 1941 por Franklin Roosevelt y Winston Churchill, en representación de los Estados Unidos y Gran Bretaña. La Carta era una afirmación de «ciertos principios comunes en la política nacional de nuestros países respectivos, en los cuales radican las esperanzas de un mejor porvenir para la humanidad.» Constaba de ocho puntos, en su principio 5 señala: Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa, en el dominio de la economía, con el fin de asegurar a todos las mejoras de las condiciones de trabajo, el progreso económico y la protección social. http://www.un.org/spanish/aboutun/history/charterhistory/atl.html

[5] http://www.un.org/es/documents/udhr/

[6] http://www.sochealth.co.uk/history/beveridge.htm

[7] Fernando Filgueira, Tipos de welfare y reformas sociales en América Latina. Eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada en “Social Policy and Social Citizenship in Central America”, Social Science Research Council. Guadalajara, 1997.

[8] Concepto de Filgueira, Molina, Papadópulos y Tobar en Carlos Gerardo Molina (ed.). Universalismo básico: Una nueva política social para América Latina. BID, 2006, pág. 21.

[9] Morales Ramírez, María Asención, Protección social. ¿Concepto Dinámico? en Revista Latinoamericana de Derecho Social. Núm. 2, enero-junio 2006, pp. 201-222.

[10] Morales Ramírez, 2006. op. cit.

[11] Citado por Morales Ramírez (2006) de OIT, Introducción a la Seguridad Social, Ginebra 1984, pág. 3; aclarando además que esta definición incluye las mismas eventualidades contenidas en el Convenio núm. 102 de esa Organización, el más importante en materia de Seguridad Social, aclarando además que estas eventualidades sólo surten efecto en lo individual, en tanto que las colectivas en los regímenes de seguridad social, son atendidas por la asistencia social.

[12] Tomado por Morales Ramírez (2006) de la OIT, Informe del Trabajo en el Mundo 2000, Ginebra 2000, pág. 32.

[13] Citado por Morales Ramírez, 2006, pág. 208.

[14] Simone Cecchini y Rodrigo Martínez. Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos. CEPAL y GIZ. Santiago de Chile. 2011.

[15] Proteger es la obligación del Estado de otorgar garantías para prevenir que los derechos sean violados o restringidos por la acción de terceros; respetar se refiere a que el Estado no debe interferir en la libertad de acción y uso de los recursos propios de cada individuo y de las colectividades; garantizar, satisfacer o cumplir significa que el Estado debe asegurar de manera plena, el disfrute de los derechos y debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, la oportunidad de satisfacer adecuadamente las necesidades reconocidas en los instrumentos de derechos humanos, que no pueden alcanzar mediante el esfuerzo personal. Esta obligación se subdivide en facilitar, proporcionar y promover. La obligación de promover, agregada en el Sistema Interamericano, se caracteriza por el deber del Estado de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Protección

internacional de los derechos económicos, sociales y culturales: Sistema Universal y Sistema Interamericano. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. IIDH, Costa Rica, 2008. 406 p.

[16]La universalidad se refiere a que los derechos corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a ellos; la inalienabilidad es que no se puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente; la indivisibilidad habla que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales son igualmente necesarios para una vida digna. No se pueden reprimir algunos para promover otros.; la interdependencia es que todos los derechos están relacionados entre sí y no hay una jerarquía entre ellos. Ibídem.

[17] ONU, “Observación General Nº 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto). Comité PIDESC” en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Volumen I. Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 de mayo de 2008.

[18] Ibídem.