Bajar presentación: El colapso de la economía del cuidado

La ausencia de valor de mercado y por lo tanto, de reconocimiento al aporte que realiza la economía del cuidado en la construcción social de los seres humanos, determina que en las economías de mercado sea relegada como una actividad secundaria.

Entendida como el tiempo y los recursos que los grupos familiares destinan a la crianza, atención, desarrollo y protección de sus integrantes, de todas las edades y de ambos sexos, “el término economía del cuidado se ha difundido recientemente para referirse a un espacio bastante indefinido de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las personas en las sociedades en que viven” (Rodríguez, 2005). La ausencia de valoración sobre su trascendencia en la construcción de los seres humanos, contribuye a que las familias utilicen los recursos destinados a ella, esencialmente el tiempo de trabajo de sus miembros, como medios de ajuste ante las prioridades del sostenimiento material del grupo. Es decir, los grupos familiares trasladan tiempo de trabajo doméstico al trabajo extradoméstico.

Esta situación afecta la cantidad y calidad de la atención que las familias dedican a la socialización de los seres humanos. Sin el apoyo suficiente, adecuado, de calidad y accesible física y económicamente de programas públicos o de servicios del mercado (educación y cuidado infantil, programas alimentarios y de acceso al agua potable, servicios de atención a adultos mayores o a personas con discapacidad, por ejemplo), provoca ausencias y deficiencias en la construcción social, física, sicológica y emocional de las personas.

Si bien se reconoce la aportación de la biología en el comportamiento humano pues la herencia genética da entre otras cosas, la capacidad de caminar, de hablar, de alimentarse, es el proceso de socialización de las personas el que abre su potencial como miembros de la sociedad humana y como individuos (Reverón, 2007) Mediante la socialización se adquiere un sentido de identidad personal y se aprende lo que las personas creen en la cultura circundante y cómo se espera que el individuo se comporte. (Musgrave, 1988).

Los individuos aprenden valores, normas, habilidades de su cultura, adquieren sentido de quiénes son y a dónde pertenecen. Las identidades, comprensiones y comportamiento se forman por el proceso de socialización de toda la vida (Reverón, 2007).

Charles Cooley y George Mead enfatizaron el papel de la interacción simbólica en el desarrollo de la personalidad. Su perspectiva se enfoca en la interacción social basada en símbolos (especialmente el lenguaje); el significado que se le atribuye a las situaciones. Se interesaron en la emergencia de la persona, del sentido de identidad del individuo o “quién soy yo”.[1]

Charles Cooley argumentó que la persona es definida y desarrollada mediante la interacción social. La imagen de uno mismo es un reflejo de cómo otras personas reaccionan hacia nosotros. Introdujo el concepto de verse a sí mismo como en un espejo. Sostuvo que el grupo primario, como la familia, tiene el mayor impacto en el sentido de la persona, por las opiniones de la familia respecto a nosotros.

George Mead vio a la persona como el producto de la interacción simbólica. Identificó la importancia de las comunicaciones simbólicas contenidas en una sonrisa, en un abrazo o una palmada y especialmente en el lenguaje.

Los agentes más poderosos de la socialización de los seres humanos en el mundo actual son la familia, los pares, la escuela y los medios de comunicación masiva. A la velocidad de su desarrollo, es posible que pronto se incorpore en este conjunto a las redes sociales por medios electrónicos mediante las cuales muchas personas están interactuando intensamente todos los días.

En este texto se trata de comprobar la hipótesis de que la acelerada transformación de la vida económica de Ciudad Juárez provocada por la adopción del modelo maquilador, tuvo un efecto devastador en la economía del cuidado que impacto la capacidad de las familias para realizar suficiente y adecuadamente, las tareas de socialización de la infancia, de los adolescentes y de los jóvenes.

Los efectos de la implantación del modelo maquilador, las transformaciones de los grupos familiares, el tipo de crecimiento urbano que se registró, las crisis recurrentes, la voracidad de las élites y la ausencia de intervenciones sociales públicas pertinentes y oportunas o de oferta privada suficiente (guarderías en las empresas), provocaron un colapso de la economía del cuidado que afectó la calidad de la socialización y de la construcción social de las personas al nivel de las familias. Las escuelas, los grupos de pares, principalmente las bandas y pandillas de jóvenes y los medios de comunicación no pudieron suplir los déficits de origen y en algunos casos, incluso contribuyeron a una socialización negativa poco solidaria, violenta, individualista y materialista.

El modelo maquilador centró su atención en el desarrollo de la economía “productiva” y desconsideró lo que se ha llamado también “economía reproductiva” responsable de la reproducción de la fuerza de trabajo en las economías capitalistas.

Economía del cuidado y economía del mercado

Si bien el tiempo total necesario de las familias para la crianza de la infancia disminuye a medida que se reduce la fecundidad y por lo tanto el tamaño de las familias, la necesidad de destinar cada vez un mayor tiempo y un mayor número de miembros de las familias para mantener un determinado nivel de vida, repercute negativamente en la economía del cuidado. Tal presión surge como consecuencia del deterioro de los salarios, la prevalencia de altas tasas de desempleo en ciertos grupos de edad, las transformaciones en la estructura y conformación de las familias, la incorporación de nuevos gastos (transporte, energía) en la vida urbana, el deterioro o la ausencia de servicios públicos sociales accesibles (salud, educación, agua, energía), y el aumento de expectativas de consumo (productos de nuevas tecnologías, por ejemplo) derivados de modelos aspiracionales impulsados por la publicidad y los contenidos en los medios de comunicación.

Es decir, la economía del cuidado se encuentra en desventaja frente a la economía de la producción de bienes y servicios para el mercado. La cultura del mercado requiere de los grupos familiares cada vez mayores esfuerzos y recursos tanto por el lado del tiempo del trabajo de sus integrantes y de los ingresos necesarios para participar en los mercados de bienes y servicios, como por el lado del consumo para alcanzar los estándares de vida impuestos por la publicidad.

En este contexto, los miembros de las familias que trabajan en la economía del mercado reciben un reconocimiento por lo que aportan, a manera de remuneración monetaria. En cambio aquellos que destinan tiempo a la economía del cuidado, que en su gran mayoría son las mujeres, no reciben retribución alguna, ni se les reconoce su aporte en la construcción y socialización de seres humanos, ni siquiera en ocasiones, se les agradece el trabajo que realizan.

Las familias por sus nuevas configuraciones enfrentan mayores limitaciones para atender la economía del cuidado, por ejemplo las de tipo monoparental, cuyos recursos de fuerza de trabajo son menores. Otras, como las familias jóvenes con hijos pequeños forman parte del contingente de familias pobres y muchas se ven en la necesidad de dejar solos a los pequeños por largas horas, mientras ambos progenitores trabajan. Son generalmente las familias en etapa de consolidación, con hijos adolescentes y adultos, las que se ubican en mejores estratos de ingreso por su mayor disponibilidad de trabajadores.

Cabe recordar que en 2010[2] la única fuente de ingresos de cerca del 45 % de los hogares en México es la venta de fuerza de trabajo y otro 23 % agrega al trabajo otras fuentes de ingreso. Es decir, 68 % de los hogares vende trabajo para tener ingresos. El porcentaje para el Municipio de Juárez[3] se eleva sustantivamente para los hogares que sólo dependen de la venta de trabajo que alcanzó al 66.3% de los hogares, otro 20.5% combina venta de fuerza de trabajo con otras fuentes, lo que arroja un total 86.8% de los hogares en ese municipio que viven de la venta de fuerza de trabajo[4]. Es decir, casi 20 puntos más que en el promedio nacional.

¿Cuál es el efecto de la competencia por los recursos de las familias entre economía del cuidado y la economía de la producción en el desempeño total de las sociedades?

Se puede afirmar que se provoca una pérdida en la calidad de las personas y de la fuerza de trabajo que genera la sociedad, pues se rompe, desatiende o afecta la transmisión de una serie de saberes para la vida y la construcción afectiva o psicológica y emocional de los seres humanos, tareas implícitamente asignadas a las familias y en particular, a las mujeres.

En la organización de las sociedades industriales se dejaba a los hombres el trabajo en las fábricas o en el ámbito público, y se asignaba a las mujeres la reproducción de la fuerza de trabajo, en el ámbito privado. Incluso se planteaba que los salarios de los hombres deberían ser suficientes para que las familias pudieran reproducir a la fuerza de trabajo.

El mantenimiento en el imaginario colectivo de esta distribución de tareas se ha ido transformado por el hecho de que el salario de un solo miembro de las familias, resulta insuficiente para sustentar las tareas de reproducción del grupo. A lo anterior se agrega la liberación de las mujeres de los roles asignados socialmente y su mayor participación en actividades de la economía de la producción para el mercado y el acceso a una remuneración por el trabajo que realizan.

¿Cuál es el efecto de la reducción de los recursos de las familias aplicados a la economía del cuidado?

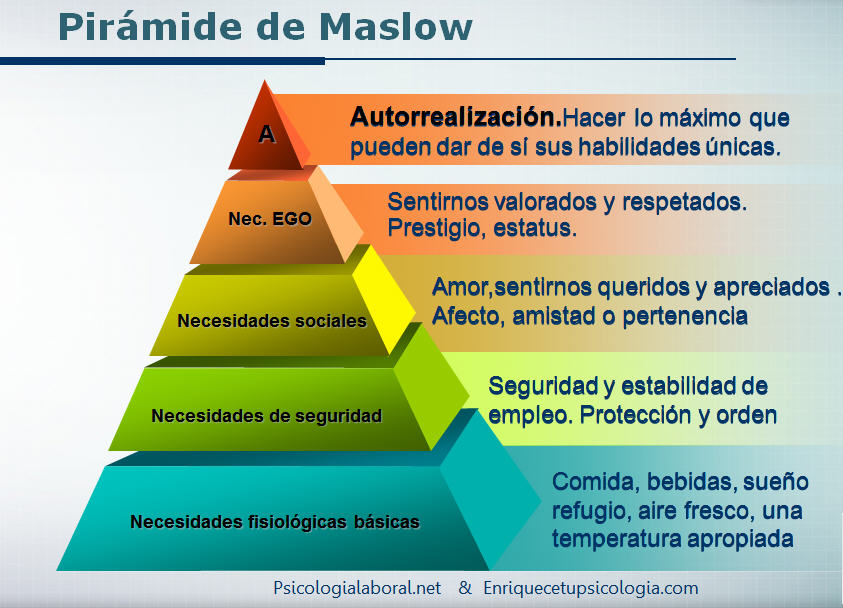

Históricamente la organización de las sociedades modernas ha colocado un énfasis en la satisfacción de las necesidades básicas materiales de los seres humanos como alimentación, salud física, vivienda, vestido y calzado, agua, energía, así como en la educación como el mecanismo para la adquisición de conocimientos e información que permite a las personas integrarse a la vida social y al trabajo.

Hay dos aspectos del desarrollo humano que se han dejado como responsabilidad implícita y casi exclusiva de las familias. Se trata del desarrollo psicológico y emocional de los seres humanos y de la transmisión de una serie de saberes para la vida que no son incorporados entre los contenidos de los procesos de educación formal.

El desarrollo psicológico y emocional sano de las personas incluye entre otros aspectos, la recepción por parte de terceros de afecto, amor y amistad, el respeto a su libertad, autonomía y expresión y el reconocimiento de su identidad y de su valor como persona con su especificidad.

Las primeras relaciones sociales donde las personas reciben la formación de emociones y sentimientos son las familias, que las marcan profundamente. Incluso hay estudios de neurofisiología[5] que señalan su influencia en el desarrollo del cerebro y físico de los individuos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala:

“La primera infancia es el período de desarrollo cerebral más intenso de toda la vida. Es fundamental proporcionar una estimulación y nutrición adecuadas para el desarrollo durante los tres primeros años de vida, ya que es en estos años cuando el cerebro de un niño es más sensible a las influencias del entorno exterior. Un rápido desarrollo cerebral afecta al desarrollo cognitivo, social y emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance su potencial y se integre como parte productiva en una sociedad mundial en rápido cambio.

Cuanto más estimulante sea el entorno en la primera infancia, mayor será el desarrollo y el aprendizaje del niño. El desarrollo lingüístico y cognitivo es especialmente intenso desde los seis meses a los tres años de vida. Los niños que pasen su primera infancia en un entorno menos estimulante, o menos acogedor emocional y físicamente, verán afectados su desarrollo cerebral y sufrirán retrasos cognitivos, sociales y de comportamiento. Estos niños, en momentos posteriores de su vida, tendrán dificultades para enfrentarse a situaciones y entornos complejos. Los niveles altos de adversidad y estrés durante la primera infancia pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de problemas de aprendizaje hasta bien avanzada la edad adulta”.[6]

A partir de la base emocional adquirida en el núcleo familiar, las personas se exponen a otras relaciones sociales en el barrio, en la escuela, con sus pares, en la comunidad de trabajo, en las comunidades religiosas, deportivas o recreativas. La interacción con otras personas les reforzará o les afectará los fundamentos psicológicos y emocionales desarrollados en casa.

En relación con el segundo aspecto, los saberes para la vida, es en el contexto familiar donde se aprende entre muchas otras cuestiones, la forma y el contenido de los hábitos de alimentación: por ejemplo, qué tipo de alimentos, cómo se combinan, a que hora se comen y cómo se comen. También se aprende a vestirse y asearse; a hablar y el idioma que se utilizará; a relacionarse con las otras personas, incluso con las parejas; a resolver conflictos; a relacionarnos con el medio ambiente; a utilizar una serie de instrumentos y tecnología; se absorben conceptos básico del mantenimiento de la salud y de cómo curarse y las formas de descansar y ocupar el tiempo libre. Se sientan los fundamentos de las actitudes, valores y comportamientos que la persona tendrá a lo largo de su vida. Muchos de estos aprendizajes se adquieren por imitación de conductas de los adultos de las familias y se reproducen y se transmiten a su vez cuando se es adulto, en la relación con otros. La socialización en otros espacios modera, mejora, adapta e introduce cambios en los aprendizajes en el mundo familiar, pero los fundamentos son construidos por la familia.

Algunos aspectos del desarrollo psicológico y emocional de las personas que no se dieron en la infancia, a veces pueden compensarse en las edades adultas de manera positiva en la relación con otras personas, pero también pueden inducir a conductas negativas en su búsqueda. Por ejemplo, conductas antisociales y violentas de jóvenes que anhelan una identidad y una imagen que nunca les fue reconocida en la infancia; adultos que buscan el afecto y las caricias que nunca recibieron en su desarrollo inicial; adultos que reproducen conductas violentas para resolver conflictos.

Al desconsiderar los requerimientos psico-afectivos que tienen las personas, muchas intervenciones de agentes públicos, sociales y privados para atender a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres o adultos mayores no sólo no logran suplir las omisiones que han vivido, sino con frecuencia recrudecen las carencias y dejan más vulnerables a las poblaciones atendidas. Adicionalmente, es muy difícil suplir adecuadamente el papel que las familias tienen en el desarrollo psicológico y emocional y en la transmisión de saberes para la vida.

Por ejemplo, la institucionalización de personas en orfanatorios, asilos, centros de reclusión y rehabilitación, correccionales, hospitales para enfermos mentales, etc. con frecuencia, adolece de modelos de atención que considere la psico-afectividad de las personas recluidas y muchas veces generan más daño que alivio a las carencias previas vividas por muchas de ellas.

Existen es cierto, contextos familiares altamente negativos, destructivos y violentos y que para muchas personas es mejor salirse de ellos. Eso no obsta para reconocer y valorar el aporte que las familias hacen a la construcción y a la socialización de los seres humanos y la dificultad para suplir aspectos importantes de ese aporte, mediante la participación de otros agentes sociales. En su caso, los modelos de atención instrumentados por terceros tendrían que reconocer las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de las personas que son atendidas o servidas.

La construcción social de las violencias

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones; así como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades.[7]

Las violencias son diversas según quien las ejerce (el Estado, los delincuentes, los padres, los grupos religiosos), el lugar donde se ejercen (doméstica, escolar, en el trabajo, comunitaria), a quién se afecta con ellas (de género, autoinflingida, juvenil, homofóbica) o por su naturaleza (psicológica, física, económica)

Las violencias son construcciones sociales, económicas, culturales y políticas. Las relaciones sociales y la convivencia conllevan la presencia de conflictos de distinta naturaleza, intensidad y efectos. En la evolución de las sociedades se generan confrontaciones, resentimientos, frustraciones, enojos y miedos que pueden desembocar en distintos tipos de violencias si no existen los mecanismos, las capacidades y las instituciones que permitan procesar y dirimir pacíficamente conflictos, impartir justicia y reparar daños. Es decir la existencia de un Estado de Derecho y de mecanismos de contención social integrados en el mismo tejido social.

Las familias juegan un papel importante en el aprendizaje de las formas de resolución de conflictos de la infancia y estas pueden ir desde modalidades violentas pasando por el silencio y el ocultamiento, así como por distintas estrategias de solución pacífica.

La socialización de las personas en Ciudad Juárez

Las estructuras e instituciones que permiten la construcción de seres humanos felices, seguros, responsables, solidarios, respetuosos y amorosos, se fueron colapsando o nunca llegaron a desarrollarse en Ciudad Juárez por las condiciones adversas para la construcción y recreación de tejido social, por omisiones graves del Estado y por la presencia de poderes fácticos locales que a lo largo de los años, definieron las normas que rigieron la vida de la ciudad. Estos elementos contribuyeron al contexto de violencias de distinto tipo que hoy agobia a la ciudad.

La recreación de un tejido social solidario, tolerante, respetuoso con mecanismos de contención y sanción a los muy diversos conflictos que se fueron suscitando en la Ciudad no se pudo desarrollar por diversas razones, entre las que se pueden incluir la forma misma como surgió, sobrevivió y evolucionó Ciudad Juárez como ciudad de frontera totalmente desatendida por los gobiernos federales y estatales.

Ni las estructuras sociales (familias, iglesias, escuelas, organizaciones sociales y civiles), ni las estructuras políticas (gobiernos, partidos, poderes legislativo y judicial) pudieron absorber y adaptarse con la velocidad necesaria, a las rápidas transformaciones impuestas por la evolución económica de la ciudad y su vertiginoso crecimiento demográfico. (Ver Cuadro 1)

Cuadro 1. Evolución de la población en el

Municipio de Juárez

1940-2010

| Año |

Población total |

| 1940 |

55,024 |

| 1950 |

131,308 |

| 1960 |

276,995 |

| 1970 |

424,135 |

| 1980 |

567,365 |

| 1990 |

798,499 |

| 1995 |

1´011,786 |

| 2000 |

1´218,817 |

| 2005 |

1´313,338 |

| 2010 |

1,332,131 |

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censos y Conteos de Población y Vivienda.

En 70 años, la población se multiplicó por 24 veces y de 1940 a 1960 las tasas de crecimiento demográfico del Municipio de Juárez fueron de más del doble a las observadas en el promedio nacional y de 1980 al año 2000, también casi duplican a las nacionales. El 40 % de la población del Estado de Chihuahua se concentra en Juárez.

Las tasas de crecimiento anual del número de hogares en el Municipio de Juárez también muestran una mayor velocidad comparativamente con el estado de Chihuahua y el promedio nacional como puede verse en los siguientes cuadros 2 y 3. Se cuadruplicaron en 35 años y con ello la demanda de viviendas y de servicios urbanos básicos y sociales, sin que los gobiernos locales y federales se hubieran preocupado por proveerlos.

Cuadro 2

Número de hogares 1970, 1990, 2000 y 2005

|

1970 |

1990 |

2000 |

2005 |

| Juárez |

80,961 |

170,328 |

279,864 |

320,585 |

| Edo. de Chihuahua |

300,422 |

531,329 |

744,142 |

822,586 |

| Nacional |

9,816,633 |

16,202,846 |

22,268,196 |

24,803,625 |

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda INEGI; Conteo de Población y Vivienda, INEGI. En Almada, Lourdes (2009). “Las familias en Ciudad Juárez en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

Cuadro 3

Crecimiento medio anual de los hogares

|

1970-1980 |

1990-2000 |

2000-2005 |

| Juárez |

3.79 |

5.13 |

2.42 |

| Edo. de Chihuahua |

2.89 |

3.45 |

1.78 |

| Nacional |

2.54 |

3.25 |

1.92 |

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda INEGI; Conteo de Población y Vivienda, INEGI. En Almada, Lourdes (2009). “Las familias en Ciudad Juárez en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

Estudios recientes, indican que en los últimos años, Ciudad Juárez ha venido perdiendo población por la violencia y la crisis económica. Para 2010 se estimaba que 230,000 personas habían abandonado Ciudad Juárez, de los cuales el 24% se trasladaron a El Paso, Texas y el resto, retornó a sus lugares de origen.[8]

En los estudios realizados sobre las relaciones familiares en Ciudad Juárez se detecta una fragilidad más elevada con una mayor presencia relativa respecto de los promedios del estado de Chihuahua y nacional de uniones libres, de personas separadas y divorciadas y de familias recompuestas. Más recientemente se observa un aumento de familias formadas por población adolescente.[9] Es muy factible que las uniones a edades más jóvenes y las elevadas tasas de embarazo adolescente que se observan en todo el Estado de Chihuahua[10], tengan su origen en una necesidad afectiva de los jóvenes, mujeres y hombres, ante carencias o insuficiencias en el ámbito de sus familias.

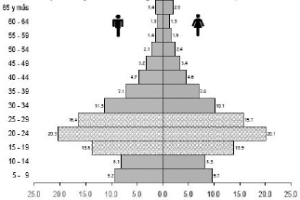

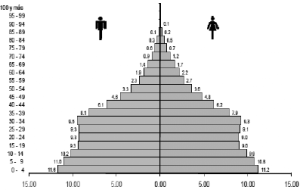

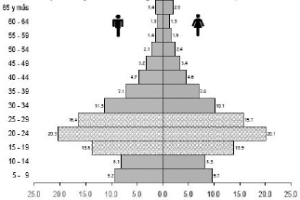

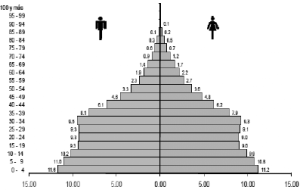

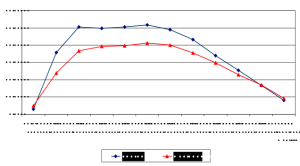

La atracción que ejercía Ciudad Juárez para personas en busca de oportunidades de trabajo provocó que muchos jóvenes, hombres y mujeres, arribaran de diversas partes del territorio nacional. En la Figura 1 destaca la importancia de los grupos de edad entre 15 y 29 años para ambos sexos en la estructura de la población migrante de esa Ciudad. Lo anterior determinó que la pirámide de edades del Municipio de Juárez mostrara en 2005[11] una figura donde predominan las poblaciones en edades reproductivas y una amplia base de población menor de 15 años. (Figura 2)

Figura 1. Estructura por edad y sexo de los inmigrantes en Ciudad Juárez, 2005

Fuente: Martínez Toyes, Wilebaldo (2009), “Situación y Evolución Demográfica en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

Figura 2. Ciudad Juárez: estructura poblacional por edad y sexo, 2005

Fuente: Martínez Toyes, Wilebaldo (2009), “Situación y Evolución Demográfica en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

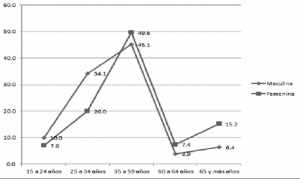

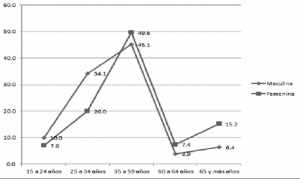

La Figura 3 muestra la distribución de los hogares por edad y sexo del jefe donde se observa la consecuencia de la gran presencia de hombres y mujeres jóvenes en la estructura demográfica de la Ciudad. La mayor proporción de hogares es encabezada por personas jóvenes y por lo tanto, se ubican en las etapas de formación del ciclo de vida de las familias, donde muchas de ellas tienen niños pequeños menores de 10 años.

Figura 3. Distribución de los hogares por edad y sexo del jefe (a), 2000

Fuente: Principales resultados de dos investigaciones para la elaboración de una Agenda Social y Cultural para Ciudad Juárez. Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez. INCIDE Social A.C.

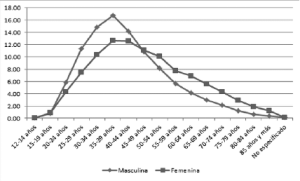

Figura 4. Distribución porcentual de los hogares por grupos de edad y sexo del jefe (a), 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El contexto de la economía del cuidado en Ciudad Juárez.

Como se señala anteriormente, la implantación del modelo maquilador, el tipo de crecimiento urbano que se registró, las transformaciones de los grupos familiares, las crisis económicas recurrentes y la insuficiencia de programas sociales públicos o privados pertinentes y oportunos en apoyo a la economía familiar, provocaron un colapso de la economía del cuidado que afectó la calidad de la socialización de las personas desde los ámbitos familiares.

Una posible explicación de los elevados niveles de violencias en Ciudad Juárez se relaciona con la fractura y deterioro de la economía del cuidado debido a las demandas del mercado de fuerza de trabajo y la ausencia del Estado en apoyo a dicha economía.

La primera hipótesis consiste en que muchas personas crecieron en la Ciudad sin haber contado con un proceso de socialización adecuada de sus grupos familiares debido a las exigencias laborales del sector maquilador que entre 1950 y 1990 contrataba especialmente mujeres. También influyeron las precarias condiciones de trabajo que ofrecía, aceptadas por las autoridades laborales y alentadas por las políticas salariales nacionales de deterioro en los ingresos por trabajo.

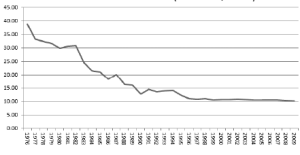

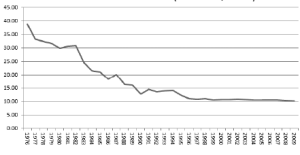

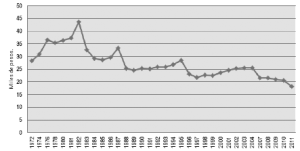

Esto último puede observarse en las figuras 5, 6 y 7 que muestran el comportamiento a precios constantes de distintos tipos de salarios reales en el país. En la figura 5 se observa la espectacular caída del salario mínimo legal real desde 1976 hasta 1996 en donde de una valor de 39 pesos a precios del 1994 cayó a 11 pesos de 1994, cifra que se ha mantenido ligeramente por debajo, desde entonces hasta el 2008 para volver a presentar bajas en 2009 a 2011.

Figura 5. Salario mínimo real promedio (base 1994)

Fuente: Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Incide Social A.C. con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).

En la figura 5 los efectos de la política salarial se manifiestan en dos etapas: de 1976 a 1996 y de 1997 a 2008. En la primera etapa el ingreso obtenido por un trabajador contratado en 1976 a nivel de salario mínimo legal, requería para 1996 la participación de 3.5 trabajadores pagados a salario mínimo legal promedio nacional. Durante varios años esta política se acompañó promoviendo desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que las empresas compensaran la caída del salario real proporcionando prestaciones en especie en un equivalente porcentual predefinido, pues se sostenía que el impacto en las expectativas de inflación sería menor que si todo el aumento se aplicaba directamente al valor del salario mínimo legal. Fue la etapa de los Pactos de Estabilidad Económica operados para recuperar los equilibrios macroeconómicos en el país en la década de los ochenta.

La realidad fue que sólo las empresas con contratos colectivos adoptaron estas medidas. Incluso la Secretaría del Trabajo adoptó medidas coercitivas para evitar que las empresas se salieran del esquema enviando auditorías fiscales a las que intentaban violar, en beneficio o en perjuicio de los trabajadores, los acuerdos tácitos. Sin embargo, la gran masa de trabajadores de salario mínimo no se vio beneficiada por el incremento en prestaciones al estar mucha de ella ocupada en micro y pequeñas empresas de los distintos sectores de actividad económica y si en cambio, sufrieron la caída de su poder adquisitivo.

Con las crisis de las última década del siglo XX el margen del ingreso total pagado a los trabajadores por la vía de prestaciones se fue cerrando cada vez más dando lugar a lo que se ha denominado precarización de las condiciones laborales de los empleos formales.

En la segunda etapa observada en la figura 5 la política de salario mínimo seguida desde 1997 ha sido la de compensar al inicio de cada año, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo legal por la inflación del año previo. Es decir la relación de 3.5 a 1 al menos se ha conservado desde 1997. Se puede concluir que desde 1976En todo este período, se sustrajo a los trabajadores los incrementos que deberían haber recibir por su contribución a la mejoría en la productividad reflejada en la tasa de crecimiento medio anual de la economía.

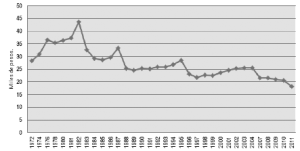

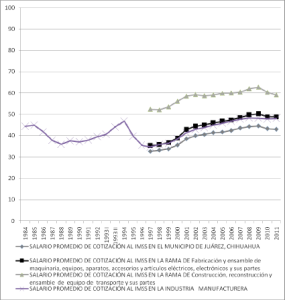

Ahora bien, por lo que hace a los otros tipos de salarios en la figura 6 se observa la evolución de la remuneración media anual en la industria manufacturera. Si se compara el período usado respecto del salario mínimo legal, se observa que de un valor de 36.5 en 1976 a precios de 1994 bajó a la mitad en 2011, es decir a 18.2 pesos a precios de 1994. Es decir, la caída no fue tan dramática como en el caso del salario mínimo pero reflejo una mayor injusticia en la política salarial al ser el sector manufacturero y particularmente las industrias de exportación las que contribuyeron al incremento de la productividad y al crecimiento en el país en las últimas décadas.

Figura 6. Remuneración media anual al personal en la industria manufacturera (1972-2011)

(Miles de pesos de enero de 1994, por asalariado)

* Cifras preliminares para 2011.

Fuente: Elaboración del Observatorio de Política Social y derechos Humanos, INCIDE Social A.C. con información de «Indicadores Macroeconómicos», CEFP y Banco de Información Económica, INEGI.

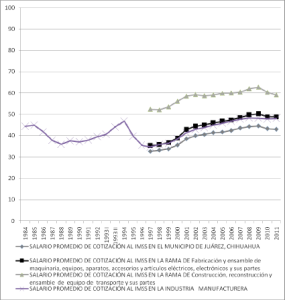

Ante la imposibilidad de obtener una serie actualizada de salario medios en la industria maquiladora en la Figura 7 se grafican cuatro series de salarios medios de cotización en el IMSS con base 1994. La línea continua que parte de 1984 se refiere al salario promedio de cotización al IMSS en la industria manufacturera, mismo que en un periodo de 27 años sólo aumentó en 8.3% de 44.30 pesos a 47.99 pesos en valores de 1994. Cabe recordar que 1984 es un año posterior a la crisis de 1982 donde el empleo y las remuneraciones cayeron fuertemente. Este bajo nivel en 1984 se corrobora en la figura 6 correspondiente a la industria manufacturera.

La línea con rombos muestra el salario promedio de cotización al IMSS del Municipio de Juárez. Se sitúa por debajo de la media de cotización nacional y en su trayectoria se va separando de ésta. En 1997 el diferencial era de 5.8 puntos porcentuales y para el 2012 ya estaba en 10.5 puntos porcentuales por debajo de la primera.

Figura 7. Salarios promedio de cotización en el IMSS general, para varias ramas y en el Municipio de Juárez

* La información para 1997 corresponde al promedio julio-diciembre. De igual forma, los datos para el período 1997-2003 se refiere a los salarios de los cotizantes permanentes. A partir de 2004, las cifras corresponden a los cotizantes totales (permanentes más eventuales).

FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del IMSS y del INEGI.

Las otras dos líneas se refieren a salarios promedio nacionales de cotización al IMSS para dos ramas industriales que son muy representativas del tipo de industria maquiladora ubicadas en Ciudad Juárez. Llama la atención el comportamiento de los salarios promedio de cotización de la rama de construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus partes que inicia en la Figura para 1997 con 60 por ciento arriba del medio de cotización en el municipio de Juárez pero termina acercándose para ser sólo 38 por ciento superior en 2011. Por los bajos niveles de los salarios promedio de cotización observados para el Municipio de Juárez se podría colegir que la producción de arneses que son las autopartes cuya maquila se desarrolló ampliamente, no impactó mayormente el bajo nivel de los salarios en la Ciudad[12].

La dependencia de las familias de la venta de fuerza de trabajo

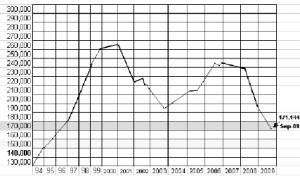

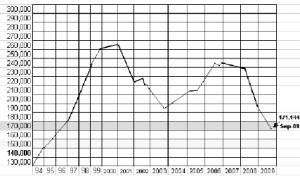

El modelo maquilador implantado en el país desde los años sesenta y profundizado en la década de los años ochenta determinó que varias ciudades de la frontera norte se especializaran en la provisión de mano de obra barata para atraer las inversiones. Una de las ciudades más emblemáticas de las implicaciones de esa estrategia en la vida de las personas y de las familias es Ciudad Juárez. La figura 8 muestra en números absolutos los empleos generados por la industria manufacturera de exportación de acuerdo a las cifras proporcionadas por la AMAC, destacan las dos fuertes caídas del 2003 y del 2009 con motivo de dos crisis económicas profundas en la economía de Estados Unidos.

Figura 8. Empleo generado por la IME en Ciudad Juárez 1994-2009

Fuente: AMAC, citado por Ampudia Rueda, Lourdes (2009). “Empleo y estructura económica en el contexto de la crisis de Ciudad Juárez: las amenazas de la pobreza y la violencia” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, p. 47.

Ciudad Juárez ha sido una Ciudad centrada en el trabajo productivo, sacrificando el reproductivo. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010 como se señaló anteriormente, seis de cada diez hogares tienen como fuente única de ingresos los derivados del trabajo frente a cuatro de cada diez en el nivel nacional y cinco de cada diez en el promedio de Chihuahua.

Los hogares que tienen ingresos adicionales al trabajo, que son dos de cada diez en Juárez, provienen principalmente de programas de gobierno, jubilaciones y pensiones y contribuciones de otras personas de dentro y fuera del país. Sin embargo, es interesante destacar la forma en que Ciudad Juárez ha sido históricamente relegada de la atención de los programas sociales de gobierno.

Mientras que al nivel nacional de acuerdo al último censo de población, el 17.2 por ciento de los hogares recibían apoyos de los programas sociales públicos y esta cifra para el Estado de Chihuahua fue de 11.8 por ciento, se reduce hasta 5.9 por ciento para el Municipio de Juárez.[13]

Los hogares juarenses han tenido que acudir a sus propios recursos, al trabajo y tiempo de sus miembros y a transferencias de familiares para sortear la vida. El gobierno federal y el estatal han sido históricamente omisos en sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población de esa ciudad. En el estudio sobre la Realidad Social de Ciudad Juárez esto se observó incluso respecto de los gastos del Seguro Social en Ciudad Juárez que no correspondían al nivel de aporte que hacían los juarenses a los fondos del IMSS y una baja inversión en el sector salud, así como en la distribución de recursos presupuestales hacia programas e inversiones en Ciudad Juárez, desde el gobierno estatal. [14].

El nivel de violencia en la Ciudad tuvo que alcanzar situaciones de gravedad como fue la matanza de jóvenes en Villas de Salvarcar en enero del 2010[15] como para que el Gobierno Federal instrumentara la estrategia Todos Somos Juárez que llevó decenas de programas sociales desarticulados y muchos de ellos poco pertinentes respecto de los efectos de la violencia generalizada que ya para entonces estaba viviendo la población de la Ciudad.

En entrevistas realizadas a informantes calificados en 2004[16] se informaba de la existencia de una proporción importante de personas que realizan dos y tres actividades económicas para completar sus ingresos. Por ejemplo, profesores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que para completar ingresos acudían como vendedores a un mercado nocturno de productos extranjeros que se instalaba en el centro de la Ciudad. Una importante proporción de personas que se dedican a la venta de “segundas” como ropa, zapatos, muebles y enceres domésticos usados y completan sus ingresos.

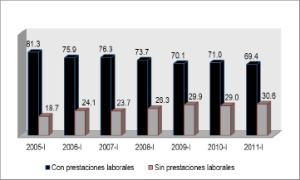

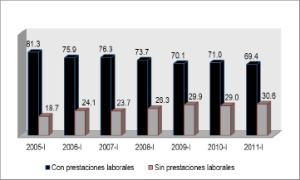

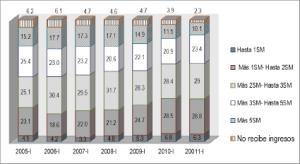

Además del bajo nivel de remuneración que reciben los trabajadores en Ciudad Juárez las condiciones de trabajo han sido crecientemente desfavorables. Aunque para los últimos años no se dispone de información para el Municipio de Juárez en la Encuesta de Empleo y Ocupación (ENOE) que lleva a cabo el INEGI, en la figura 9 y para el primer trimestre de cada año entre 2005 a 2011 se corrobora para el Estado de Chihuahua la disminución de la población remunerada que recibe prestaciones por su trabajo: aguinaldo, vacaciones pagadas, ayudas para renta, etc. Tan solo en este corto periodo de seis años el 12 por ciento de la población remunerada perdió su acceso a prestaciones laborales.

Figura 9. Porcentaje de población remunerada con y sin prestaciones laborales*, Chihuahua (2005-2011).

* No considera el acceso a las instituciones de salud.

1/ La serie 2005-2010 fue elaborada con proyecciones demográficas de CONAPO que tiene como base los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005.

2/ Las cifras 2011 fueron ajustadas con los datos poblacionales definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Fuente: Elaboración del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social, A,C. con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI)

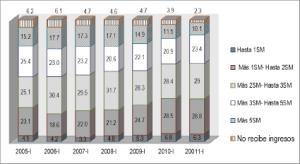

Para ese mismo periodo la figura 10 muestra para el Estado e Chihuahua el aumento de la proporción de la población ocupada que se encuentra en los tres estratos de menores ingresos que comprenden hasta tres salarios mínimos, que paso de representar el 51.5 por ciento en 2005 a incluir al 64.1 por ciento en 2011. Es decir la estructura de las remuneraciones al trabajo se comprimió hacia abajo de la escala.

Figura 10. Participación de la población ocupada por nivel de ingresos, Chihuahua (2005-2011).

(Porcentaje)

1/ La serie 2005-2010 fue elaborada con proyecciones demográficas de CONAPO que tiene como base los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005.

2/ Las cifras 2011 fueron ajustadas con los datos poblacionales definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Fuente: Elaboración del Observatorio de Poítica Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C. con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI.

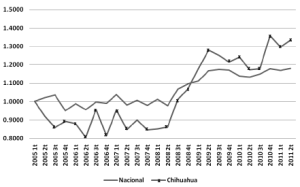

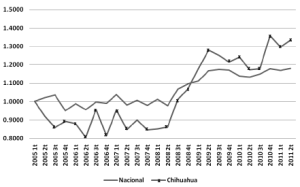

Este empobrecimiento del sector de la población ocupada y por ende, de los hogares que dependen de la venta de trabajo en Chihuahua también se muestra en el cálculo que realiza CONEVAL del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza entre 2005 y 2011 y que se presenta en la figura 11[17]. El índice para Chihuahua (ITPL) se dispara a partir del segundo trimestre de 2008 y en un año sobrepasa al nacional.

Figura 11. Índice de la tendencia laboral de la pobreza, primer trimestre del 2005 al segundo trimestre del 2011

Fuente: Elaboración de CONEVAL con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI)

En diversos estudios realizados sobre las actividades económicas de la población en Ciudad Juárez[18] mediante entrevistas y grupos focales con trabajadores de las maquilas se encontró que muchos de los trabajos realizados eran rutinarios, poco diversificados y no requerían de calificación para ejecutarlos; que para alcanzar mejores retribuciones había temporadas donde los trabajadores podían permanecer horas extras y que sus horarios podían ser modificados de acuerdo a las necesidades de la producción o de la demanda de los productos.

El creciente número de miembros que las familias juarenses tenían que destinar al trabajo remunerado para al menos mantener un determinado nivel de vida, las prolongadas jornadas de trabajo y los tiempos de traslado por un crecimiento expansivo de la ciudad, así como la mala calidad del transporte público, afectan negativamente el tiempo dedicado al cuidado y reproducción del grupo familiar y también su calidad por el agotamiento y estrés de los trabajadores.

Adicionalmente las constantes variaciones en los horarios de trabajo que experimentan los trabajadores, también constatada en el trabajo de campo de las investigaciones citadas, dificulta los arreglos para el cuidado de los hijos por terceros.

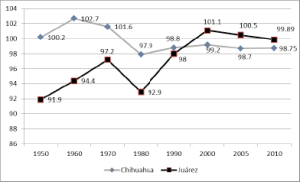

La importancia de la participación laboral de las mujeres en el municipio de Juárez

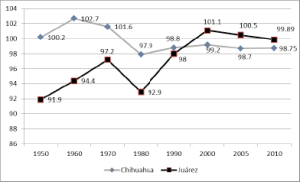

La demanda del sector maquilador en Ciudad Juárez, particularmente de fuerza de trabajo femenina, atrajo a un gran número de mujeres de todo el país hacia esa ciudad. Como puede observarse en la figura 12, desde 1950 y hasta 1990 las tasas de masculinidad del Municipio muestran un déficit en la presencia de varones, siendo mayor la proporción de mujeres en la estructura demográfica de la ciudad. Esta tasa sólo llega a equilibrarse en los registros del 2000, dado que a partir de los noventas se empezaron a instalar en la Ciudad maquiladoras para ensamblar arneses para la industria automotriz que requerían mano de obra masculina joven.

Figura 12. Índice de masculinidad del municipio de Juárez y del estado de Chihuahua, 1950 a 2010.

(Varones por cada 100 mujeres)

Fuente: Datos del INEGI, Censos y Conteos de Población.

Esto significa que al menos durante 40 años en Ciudad Juárez había más mujeres en edades reproductivas que hombres y que éstas eran las que ganaban dinero y tenían mayor autonomía y control sobre sus vidas personales. No existen datos que lo permitan corroborar pero es muy posible que en ese período la cantidad de familias monoparentales encabezadas por mujeres fuese alta comparativamente con respecto de los promedios nacionales.

La ausencia de programas públicos de apoyo a las mujeres trabajadoras en la maquila, que incluye la falta de construcción de estancias infantiles, que por ley están bajo la responsabilidad del Seguro Social y no de las empresas[19], seguramente condujo a formas muy precarias de cuidado de la infancia. Si bien eso pudo ser suplido por la presencia de familias ampliadas en una primera etapa cuando la oferta de mano de obra femenina provenía del entorno cercano a Ciudad Juárez, por ejemplo de los campos algodoneros que existían en el Valle, en etapas posteriores el flujo de mujeres solas de otros estados debió de agudizar la ausencia de servicios infantiles suficientes y las opciones de apoyo familiar. Las alternativas eran dejar a las y los pequeños largas horas solos en las viviendas precarias, organizarse entre las mujeres para compartir el cuidado infantil o acudir a organizaciones de la comunidad. La Red por la Infancia en Juárez señala que actualmente la cuarta parte de los y las trabajadoras dejan a sus hijos solos entre 3 y 4 horas durante el día y uno de cada cinco reporta que deja a sus hijos a cargo de sus hermanos mayores.[20]

Los datos para el 2000 y el 2010 muestran un aumento del número de hogares encabezados por mujeres en Ciudad Juárez al pasar de 22.1 a 24.8 por ciento. Comparado con el promedio para el Estado de Chihuahua que subió de 20.6 a 24.4 por ciento para los mismos años, el del Municipio de Juárez es ligeramente superior pero el aumento de la proporción en el Estado es mayor. Uno de cada cuatro hogares es encabezado por mujeres, muy cercano al promedio nacional de 24.6 por ciento para el 2010.[21]

El aporte de las mujeres al trabajo total

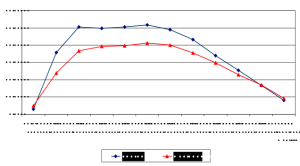

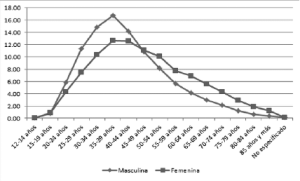

En Juárez para el año 2000 trabajaban por pago cuatro de cada diez mujeres de 12 años y más. A nivel nacional eran tres de cada diez. Entre los 20 y los 44 años trabajaban por pago una de cada dos mujeres (Ver Figura 13).

Figura 13.Tasa de participación activa de las mujeres. Juárez y nacional. 2000

Fuente: Principales resultados de dos investigaciones para la elaboración de una Agenda Social y Cultural para Ciudad Juárez. Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez. INCIDE Social A.C.

Aunque no se dispone de información específica para Juárez sobre la participación diferenciada de hombres y mujeres en la distribución de la carga de trabajo total, los datos para el Estado de Chihuahua en el año 2000 indican que la proporción de las mujeres que realizaban trabajo productivo y reproductivo era mayor que en el promedio nacional: 56.6 contra 46.3 por ciento. En cambio la proporción de hombres que realizaban trabajo productivo y reproductivo es menor en Chihuahua 43.4 contra 53.7 por ciento del promedio nacional.[22] Estas cifras revelan una reducida participación de los hombres en Chihuahua en el trabajo en la economía del cuidado, consistente con una cultura machista más acendrada en esa entidad. Los hombres reclamaban su derecho a descansar después de su jornada laboral, en tanto que las mujeres continúaban trabajando en las cuestiones domésticas.

En términos de horas trabajadas los datos del 2000 indican que las mujeres trabajaban en promedio en Chihuahua 64.8 horas contra 62.7 al nivel nacional.[23] Esta relación entre los hombres es muy similar 55.9 contra 55.8. Es decir, se comprueba que en la economía del cuidado el mayor aporte continúa siendo de las mujeres.

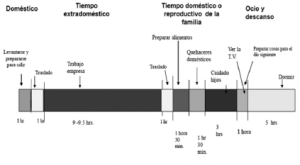

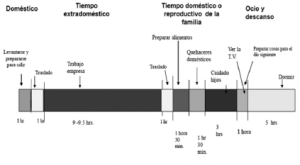

En una investigación realizada sobre una muestra de mujeres con hijos de 15 años o menos en Ciudad Juárez, A. Stern (2006) encontró la distribución que se muestra en la figura 14 de las 24 horas del día.

Figura 14. Rutina de trabajo de mujeres en familias con hijos de 15 años o menos, 2005

Fuente: Stern, Ana (2006). Relación entre trabajo y familia en Ciudad Juárez. En http://www.incidesocial.org/es/nuestras-publicaciones

Cerca de la mitad de las horas del día, las mujeres entrevistadas las destinan a trasladarse y a realizar trabajo por pago. De la otra mitad del día, seis horas las utilizan para dormir y distraerse o prepararse personalmente y otras seis horas al trabajo doméstico, donde tres son para el cuidado de los hijos. Algunas mujeres declararon estar cansadas, enojadas y con poca paciencia para con sus hijos.

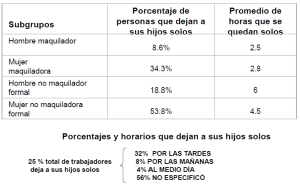

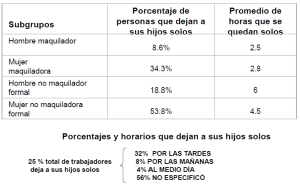

En esta misma investigación Ana Stern encontró la siguiente distribución de los trabajadores por tipo de inserción laboral de acuerdo al tiempo que dejan solos a sus hijos y el promedio de horas que los dejan solos (Cuadro 4). Destaca el hecho de que para el grupo de hogares entrevistados para la investigación son las mujeres que trabajan en actividades formales no de maquila las que en mayor proporción y en un promedio mayor de horas dejan a sus hijos solos.

Cuadro 4. Proporción de trabajadores cuyos hijos se quedan solos y promedio de horas que se quedan solos, en familias del sector formal con hijos de 15 años o menos. 2005*

*Para el estudio se levantaron 100 encuestas a trabajadores hombres y mujeres tanto de las maquilas como de otras empresas formales: 50% a hombres y 50% a mujeres, que tuvieran hijos de entre 0 hasta 15 años de edad. De los 100 cuestionarios, 70 fueron aplicados a trabajadores de la industria maquiladora y 30 a personal de otras industrias o servicios.

Fuente: Stern, Ana (2006). Relación entre trabajo y familia en Ciudad Juárez. En http://www.incidesocial.org/es/nuestras-publicaciones

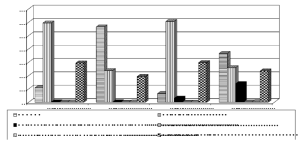

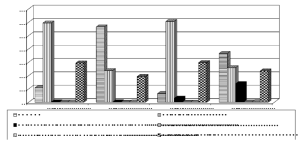

Otro hallazgo detectado por las distintas investigaciones realizadas en Ciudad Juárez y citadas en el presente documento, se refiere al uso del tiempo de los adolescentes ante la ausencia de ambos progenitores en la vivienda por razones de trabajo. Al abandonar la escuela después de cursar la secundaria, durante cuatro años pasaban un período de “inactividad”, de los 12 a los 16, edad esta última en la que podían ingresar a las plantas maquiladoras a ganar como máximo dos salarios mínimos equivalentes a 3,000 pesos mensuales (Ver Figura 15).

Figura 15. Proporción elevada de niños y jóvenes que no estudian ni trabajan en los quehaceres del hogar, Juárez 2000

Hombres Mujeres

Fuente: Principales resultados de dos investigaciones para la elaboración de una Agenda Social y Cultural para Ciudad Juárez. Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez. INCIDE Social A.C. con datos del anexo de Clara Jusidman y Hugo Almada (2007), La realidad social de Juárez. Análisis social. Tomo I. UACJ, p. 74.

Teresa Almada, académica y experta en poblaciones juveniles en Juárez, en entrevista relata que estos jóvenes solían levantarse a la una de la tarde, salir a convivir con sus bandas o pandillas, una especie de familias alternativas, y regresaban a sus casas a la una de la madrugada.

La ausencia de opciones creativas de uso del tiempo libre mediante programas gubernamentales o sociales, sumada al costo que significaba continuar estudiando la escuela media superior, la ausencia de oferta suficiente de ese nivel de enseñanza y la falta de utilidad práctica de hacerlo, dadas las características del mercado de trabajo local, colocaron a miles de jóvenes juarenses en situación de ser reclutados por las bandas del crimen organizado. Si bien empezaron trabajando para esas bandas a cambio de dinero, especialmente después del cierre de la frontera norteamericana en 2001, con el tiempo empezaron a recibir droga como pago, lo que condujo a un aumento de la población joven consumidora de esta o interesada en ampliar el mercado local de consumidores.

Carlos Cruz, otro activista y experto en poblaciones juveniles, insiste por ello en hablar de víctimas-victimarios, situación en la que viven muchos jóvenes mexicanos que ante los déficits sociales para su desarrollo como personas dignas son víctima de las bandas del crimen organizado que los obligan, “entrenan” y utilizan para cometer delitos convirtiéndolos en victimarios.

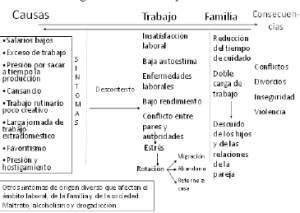

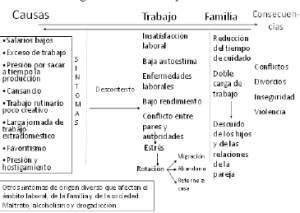

Como conclusión de su investigación la Dra. Ana Stern elaboró el siguiente cuadro sobre la situación de las mujeres con hijos de 15 años o menos estudiadas en Ciudad Juárez en el año 2005. Inicia enlistando las problemáticas que sufren en su trabajo remunerado y las consecuencias que esto tiene en su ánimo, su salud y su relación con otros, así como en su trabajo de cuidado de la familia.

Figura 16. Focos rojos

Fuente: Stern, Ana (2006). Relación entre trabajo y familia en Ciudad Juárez. En http://www.incidesocial.org/es/nuestras-publicaciones

Algunos hallazgos sobre la atención a la infancia por la familia detectados por Lourdes Almada en 2009[24] son:

- Continúa el fuerte problema para la atención de las y los hijos: niños y niñas solos, niños cuidadores o separados de sus padres toda la semana.

- Se detecta soledad y abandono de las nuevas generaciones.

- Gran cantidad de niños huérfanos por la violencia que vive la ciudad. Se hablaba en ese año de 7000 niñas y niños huérfanos.

- Las familias tienden a encerrarse frente a la violencia y se da un desdibujamiento de relaciones de apoyo y solidaridad en momentos importantes como bautizos, casamientos o muertes

- Hay una salida de un número importante de familias y personas de la Ciudad que abandonan sus viviendas y sus redes familiares y sociales.

Es decir, la ruptura del tejido social y de las redes familiares por la violencia vulnera cada vez más los procesos de socialización de la infancia y adolescencia juarense.

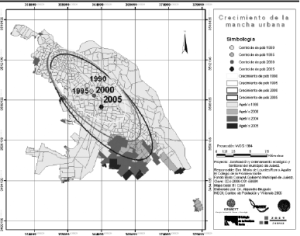

Los efectos de la expansión urbana

Como la mayoría de las ciudades mexicanas en Ciudad Juárez se consolidó un modelo de crecimiento expansivo del área urbana al liberarse el mercado de tierras con los cambios al Artículo 27 constitucional en 1992. Un grupo muy poderoso en la Ciudad ha sido el de los especuladores de la tierra de donde proviene la verdadera acumulación de riqueza en Juárez. Ellos han sido los promotores y beneficiarios principales del desarrollo de parques industriales y de los desarrollos inmobiliarios para vivienda de las últimas décadas, e incluso de las invasiones de terrenos promovidas por grupos políticos durante varios años.

Aun cuando en el territorio ocupado por la ciudad existe un 9.38 por ciento de terrenos baldíos (en 2005), algunos que alcanzan grandes extensiones, la elite político-económica ha desarrollado en los últimos lustros un esquema de alianzas que utiliza las inversiones en infraestructura física, como caminos, centros universitarios e infraestructura de servicios urbanos para parques industriales, para revalorar terrenos alejados del centro de la ciudad que son de su propiedad. Ejemplos relativamente recientes de este tipo de procesos son la construcción del Camino Real, el desarrollo de San Jerónimo en la frontera con Nuevo México con una superficie igual a la actual extensión de la Ciudad y la construcción de la Ciudad del Conocimiento a 25 kilómetros del centro de la Ciudad.[25]

De este modo, Ciudad Juárez es una enorme urbe extendida horizontalmente, con baja densidad demográfica territorial y que demanda de sus habitantes la utilización de un número elevado de tiempo para trasladarse de sus viviendas hacia sus trabajos, escuelas y centros de servicio y comerciales.

La situación descrita se acompaña de un deficiente desarrollo del transporte público urbano, controlado por otros poderes de hecho y tiene además un efecto negativo en la proporción del gasto que las familias tienen que destinar al pago de transporte.

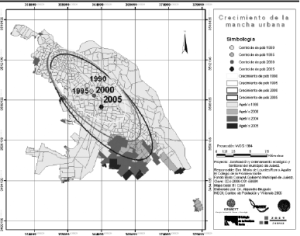

La figura 17 muestra la zona urbanizada de Ciudad Juárez e indica las zonas de nueva urbanización a partir de 1990 y hasta 2005. Al sur de la Ciudad se han construido desarrollos inmobiliarios de vivienda hacia los que se trasladaron familias jóvenes del poniente de la Ciudad, pensando que sus niveles de vida mejorarían al tener su propia vivienda y salirse de sus hogares originales. Lourdes Almada[26] relata que lo que encontraron estas familias en los nuevos desarrollos fueron viviendas muy pequeñas, con materiales de baja calidad y sin servicios sociales donde pudieran dejar a sus hijos mientras trabajaban. Las nuevas viviendas son de 35 m2, sin instituciones de cuidado infantil, con una carencia grave de escuelas primarias y secundarias y sin servicios de salud.

La distancia entre la zona de origen y el nuevo lugar de residencia en las zonas de crecimiento, rompen con la lógica de la familia extensa y las relaciones de apoyo que ésta implica. Las familias jóvenes se alejaron de la familia extensa y de su red de origen.

Figura 17. Crecimiento de la mancha urbana en Juárez

Fuente: Proyecto ZOET, 2008. En “El proceso de expansión urbana y su impacto en el uso de suelo y vegetación del municipio de Juárez, Chihuahua. Tesis presentada por Erika Julieta García Estarrón para obtener el grado de maestra en administración integral del ambiente. Tijuana, B. C., México. 2008.

Después de intentar diversos esquemas para el cuidado de sus hijos que iban desde trasladarlos diariamente a casa de sus familiares en el poniente lo que le tomaba cuatro horas; o bien, dejarlos durante toda la semana en casa de sus familiares y recogerlos los fines de semana, muchos optaron por retornar a sus hogares de origen y abandonar sus nuevas viviendas. Esto contribuye al aumento de viviendas abandonadas en la Ciudad y que han sido utilizada por bandas delincuenciales.

La Red por Infancia en Juárez ha realizado diversas estimaciones sobre las necesidades insatisfechas de cuidado infantil que existen en la Ciudad y señala que:

- Solamente 6 de cada 100 niños menores de 4 años, tienen la posibilidad de ser cuidados en espacios de atención y educación infantil.

- La maquiladora tiene, todavía en el 2011, 100 mil mujeres empleadas, derechohabientes del IMSS, la mayoría en edad reproductiva. Sin embargo, existe una cobertura para menos de 7 000 niños. Existen 32 guarderías, el mismo número que en la ciudad de Chihuahua, que cuenta con la mitad de la población que Juárez.

- El costo del servicio del cuidado infantil en ciudad Juárez es muy elevado para las familias. (va de los 150 hasta 300 pesos semanales por niño), por lo cual la capacidad instalada está ocupada en un 70%.[27]

Otras cifras importantes sobre espacios de cuidado infantil al 2 de marzo de 2012[28] son:

- Viven 227,594 niñas y niños de 0 a 5 años.

- Existe una capacidad instalada para atender a 10 mil niños de 0 a 6 años.

- 33 guarderías del IMSS con capacidad instalada para 7,000 niños y niñas.

- 53 Centros de Bienestar del Municipio con capacidad instalada para 2,000.

- 103 estancias infantiles de SEDESOL con capacidad para 3,000 niñas y niños.

- Albergues en convenios con DIF Municipal para 2,000 niños y niñas.

- 11 Casas de Cuidado Diario Infantiles de Ciudad Juárez con capacidad para 200 niños y niñas.

En uno sólo de los campos como son los servicios de estancias infantiles 4es posible concluir que el déficit de programas de apoyo a la economía del cuidado sigue siendo, muy profundo.

Conclusiones

Ciudad Juárez fue una ciudad emblemática de la estrategia de modernización de México de la segunda mitad del Siglo XX, fundada en el desarrollo de la maquila de exportación.

Experimentó un crecimiento demográfico muy rápido con un desarrollo urbano extensivo a partir de urbanizaciones irregulares y de la instalación de parques industriales y en los últimos años, mediante desarrollos inmobiliarios de baja calidad.

Ese crecimiento consecuencia de la atracción de pobladores de diversos estados del país y especialmente de mujeres durante más de dos décadas 1070-1990, no fue acompañado de políticas y programas sociales que se preocuparan por generar condiciones de vida dignas para los trabajadores que llegaron a la Ciudad. De algún modo, la idea dominante en las élites económicas es que bastante se hacía para que al menos tuvieran empleo, como para pensar que son personas con dignidad y tienen otras necesidades de vida. Deberían estar agradecidos con los inversionistas privados y los gobiernos por la creación de fuentes de trabajo mejores a las que podrían conseguir en sus lugares de origen.

La mayor presencia de mujeres en edades reproductivas que de hombres durante varios lustros, determinó cambios en la conformación de las familias. Sin programas públicos y privados de apoyo a la economía del cuidado y sin un cambio en la distribución de la participación de hombres y mujeres en los trabajos implícitos en esa economía, el resultado condujo a deficientes procesos de socialización de la infancia y los adolescentes.

Estos procesos de socialización resultaron más problemáticos por una política laboral que permitió el deterioro de los ingresos y la precarización de las condiciones laborales, obligando a las familias a utilizar un mayor número de horas de sus miembros adultos en actividades de trabajo remunerado, en perjuicio del tiempo dedicado a la economía del cuidado. La precarización laboral necesariamente se traduce en una precarización de la vida familiar.

La intensidad del trabajo por pago y la ausencia de una oferta suficiente de servicios de cuidado y desarrollo infantil y de familias extensas que pudieran suplir la ausencia de los progenitores por razones de trabajo, determinó que muchos niños y niñas quedaran a cargo de sus hermanos o permanecieran solos por varias horas al día.

Al interior de los hogares la participación de los hombres en la economía del cuidado muestra niveles muy bajos comparativamente con los promedios nacionales, quedando la mayor responsabilidad sobre las espaldas de las mujeres. La naturaleza rutinaria de las actividades que estas realizan en sus trabajos remunerados, las largas jornadas laborales y los tiempos de traslado provocan que las mujeres lleguen cansadas, enojadas y muy agobiadas a continuar con el trabajo doméstico.

Las dificultades mismas para hacer la vida en muchos de los hogares de Ciudad Juárez seguramente conllevan una sensación de frustración, de desesperanza y de ausencia de perspectiva de mejora. Los espejismos colocados frente a las miradas de miles de migrantes que llegaron a Ciudad Juárez con la expectativa de lograr mejores condiciones de vida que las de sus lugares de origen, de tener trabajos industriales estables donde pudieran avanzar, de acceder a protecciones laborales y a escuelas para sus hijos o de adquirir casas de mejor calidad como símbolos de progreso se fueron esfumando sistemáticamente.

Miles de niños, niñas y adolescentes crecieron y se desarrollaron en esos contextos de frustración y de agobio de sus padres y seguramente eso los marcó y los lleva a buscar otro tipo de vida, en donde prefieren arriesgar la propia a cambio de obtener mayores placeres, aunque sean temporales y de poca duración.

Revertir las omisiones y el déficit histórico de una política pública de apoyo a la economía del cuidado es una asignatura que sigue pendiente en Ciudad Juárez donde la violencia criminal, se encuentra agudizada por la violencia de Estado mediante las fuerzas de seguridad pública y se desarrolla en un contexto de violencia estructural donde los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

El colapso de le economía del cuidado en Ciudad Juárez representa el colapso de un modelo económico que coloca lo material, la ganancia y los logros individuales por sobre el compromiso con lo humano, con la dignidad y la felicidad de las personas. Las violencias son fenómeno multifactoriales que se construyen social, económica, política y culturalmente.

Bibliografía

Acosta, Delia (2009). “Especulación del suelo, vivienda e infraestructura urbana en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, p. 124 y 137.

Almada, Lourdes (2009). “Las familias en Ciudad Juárez en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

Ampudia Rueda, Lourdes (2009). “Empleo y estructura económica en el contexto de la crisis de Ciudad Juárez: las amenazas de la pobreza y la violencia” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en http://www.conasami.gob.mx/

Fox, Vicente (2006). VI Informe de Gobierno. Presidencia de la República. En http://sexto.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php

INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

INEGI, Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Jorge Gilbert (1997). Introducción a la Sociología. LOM Ediciones, Santiago de Chile. En http://books.google.com.mx/books?id=fKHHZRqWK64C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Ley del Seguro Social, Diario Oficial de la Federación, 27 de mayo de 2011.

Martínez Toyes, Wilebaldo (2009), “Situación y Evolución Demográfica en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, p. 74.

Musgrave, P.W. (1988). Socialising contexts. Siydney, Allen & Unwin.

Nelson Ricardo Vergara Chaparro, Primera infancia, http://ayed.galeon.com/productos1492707.html (recurso de internet)

Organización Mundial de la Salud, Desarrollo en la primera infancia. Nota descriptiva N°332. Agosto de 2009. En http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs332/es/index.html

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Sinopsis. Ginebra. En http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf

Pérez, Ivet (2007). “Relaciones de convivencia y familiares” en Clara Jusidman y Hugo Almada, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis Social. Tomo I. UACJ, p. 47.

http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=6590&ID_Seccion=165

Pérez Laura Elisa (2007). “Salud” en Clara Jusidman y Hugo Almada, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis Social. Tomo I. UACJ, p. 222.

http://www.proceso.com.mx/?p=295269

Stern, Ana (2009). “Industria Maquiladora de Exportación” en Clara Jusidman y Hugo Almada (2007), La realidad social de Juárez. Análisis social. Tomo I. UACJ.

Reverón, Diana. Proceso de Socialización Catedrática Auxiliar de Justicia Criminal, abril de 2007, Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Guayama Título V Cooperativo. En http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cts=1331246343070&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.edu%2Ftitulovcoop%2Ffilesharing%2Fdreveron%2Fel_estudio_de_la_cultura.ppt&ei=ATVZT-KQMsuKsAKY06i2DQ&usg=AFQjCNGrXc3U7Jo5ySqoK5P2VH-XjFFNhQ

Rodríguez Enríquez, Corina (2005). “Economía del cuidado y política económica: Una aproximación a sus interrelaciones” en CEPAL, Panel: Políticas de protección social, Economía del cuidado y equidad de género. 7 y 8 de septiembre. 37 p.

Stern, Ana (2006). Relación entre trabajo y familia en Ciudad Juárez. INCIDE Social A.C. En http://www.incidesocial.org/es/nuestras-publicaciones

INCIDE Social A.C. y Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez. Principales resultados de dos investigaciones para la elaboración de una Agenda Social y Cultural para Ciudad Juárez. 2006.

[1] Jorge Gilbert (1997). Introducción a la Sociología. LOM Ediciones, Santiago de Chile. En http://books.google.com.mx/books?id=fKHHZRqWK64C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

[2] Elaboración del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C. con base en el Censo de Población y Vivienda de 2010.

[4] 17.3 % declaró no tener ingresos y 14.5% los derivo de otras fuentes.

[5] Según John Ratey, profesor de siquiatría de la Universidad de Harvard, cuando el niño nace tiene millones de conexiones buenas en su cerebro que esperan una asignación concreta. Esto sucede a medida que el mundo y el entorno lo exige, así se va requiriendo conexiones neuronales para tareas concretas como ver, recordar, hablar, jugar, escribir, etc. Según sus investigaciones las conexiones que no se usan o estimulan en los primeros años de vida acaban por ser eliminadas (0 a 6 años). A falta de una estimulación adecuada una célula cerebral morirá, pero si se le estimula y alimenta con experiencias enriquecidas brotarán nuevas conexiones y ramas de conexiones neuronales. (John J Ratey (2003), El cerebro. Manual de instrucciones, Ed. Grijalbo Barcelona) en Nelson Ricardo Vergara Chaparro, Primera infancia, http://ayed.galeon.com/productos1492707.html

El premio Novel P. Edelman, Director del Instituto de Neurociencias de la Clínica Scripps de la Joya California, afirma que el entorno que nos rodea es determinante en los primeros años de vida para desarrollar una buena estructura neuronal y tener así unas circunstancias más eficaces para el desenvolvimiento y adaptación a necesidades concretas propuestas por el entorno. Nelson Ricardo Vergara Chaparro, Primera infancia, http://ayed.galeon.com/productos1492707.html

[6] OMS, Desarrollo en la primera infancia. Nota descriptiva N°332. Agosto de 2009. En http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs332/es/index.html

[7] OMS. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Sinopsis. Ginebra. En http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf

[8] Martínez Toyes, Wilebaldo (2009), “Situación y Evolución Demográfica en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, p. 74.

[9] Pérez, Ivet (2007). “Relaciones de convivencia y familiares” en Clara Jusidman y Hugo Almada, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis Social. Tomo I. UACJ, p. 47.

[10] En 2010, “el 17 por ciento de los embarazos entre derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) corresponde a adolescentes, entre la población abierta, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Chihuahua, alcanza hasta 40%. Véase http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=6590&ID_Seccion=165

El Seguro Social informó ayer que atiende a 12 mil mujeres embarazadas al año en Ciudad Juárez, de las cuales, 2 mil 40 son menores de 19 años incluyendo una gran cantidad de adolescentes.

[11] Con la expulsión de población observada en el último lustro por la crisis económica y por la violencia, podría considerarse que las estructuras de población observadas en 2005 son el resultado final de un largo período de atracción migratoria del Municipio de Juárez.

[12] Lamentablemente en la última década se ha perdido la escasa estadística comparable que existía sobre salarios en el país y sobre la aportación del trabajo al ingreso nacional.

[13] Calculado por el Observatorio de Política social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C.

[14] Pérez Laura Elisa (2007). “Salud” en Clara Jusidman y Hugo Almada, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis Social. Tomo I. UACJ, p. 222.

[15] En enero de 2010, jóvenes fueron acribillados por un comando armado en una vivienda mientras estaban en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez; las motivaciones todavía no quedan del todo claras. 15 personas murieron, más 10 lesiones. En http://www.proceso.com.mx/?p=295269

[16] Clara Jusidman y Hugo Almada, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis Social. Tomo I. UACJ.

[17] La serie de este índice (ITLP) muestra la tendencia de la proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria, que es el valor monetario en un mes determinado de una canasta alimentaria básica, con el ingreso de su trabajo.

[18] Pérez, Ivet, “Empleo” y Stern, Ana, “Industria Maquiladora de Exportación” en Clara Jusidman y Hugo Almada (2007), La realidad social de Juárez. Análisis social. Tomo I. UACJ. Y Ampudia Rueda, Lourdes (2009). “Empleo y estructura económica en el contexto de la crisis de Ciudad Juárez: las amenazas de la pobreza y la violencia” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

[19] Art. 203 y 251, fracción VI de la Ley del Seguro Social, Diario Oficial de la Federación, 27 de mayo de 2011.

[20] Red por la Infancia en Juárez. Propuesta ciudadana por la primera infancia. Siete indicadores sobre la grave situación de la primera infancia en Juárez. Presentación 2011.

[21] INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

[22] Pérez, Ivet (2007). “Empleo” en Clara Jusidman y Hugo Almada (2007), La realidad social de Juárez. Análisis social. Tomo I. UACJ, p. 93.

[23] Ibidem.

[24] Almada, Lourdes, op. cit., p. 117 y 118.

[25] Acosta, Delia (2009). “Especulación del suelo, vivienda e infraestructura urbana en Ciudad Juárez” en

Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, p. 124 y 137.

[26] Almada, Lourdes (2009). “Las familias en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

[27] Datos de la Red por la Infancia en Juárez. Propuesta ciudadana por la primera infancia. Siete indicadores sobre la grave situación de la primera infancia en Juárez. Datos a marzo de 2012.

[28] Ibidem.