Bajar presentación: Derechos humanos de las mujeres

Bajar presentación: Derechos humanos de las mujeres

¿Qué son los Derechos Humanos?

Los derechos humanos son atributos y garantías que tienen todas las personas para vivir una vida de libertad y dignidad, en virtud de su humanidad común. Corresponden a todas las personas, al margen y por encima de las leyes, y deben ser reconocidos y protegidos.

Expresan el compromiso de las sociedades de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios para alcanzar una vida digna. Se hallan sustentados en valores éticos, cuyos principios se han traducido en normas de derecho positivo nacional e internacional, constituyéndose en parámetros de justicia y legitimidad política.

Se considera que los derechos humanos se realizan cuando los individuos gozan de las libertades amparadas por el derecho y el ejercicio del derecho está garantizado y cuando hay mecanismos sociales suficientes para proteger a la persona de las amenazas contra el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos.

Desde el “punto de vista antropológico, los derechos humanos responden a la idea de las necesidades que tienen los seres humanos para vivir de manera digna: alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud, en una primera instancia; también a la libertad de expresión, de organización, de participación, posteriormente; de trascendencia, de tener una vida de calidad, de solidaridad, etc. una vez que las anteriores han sido cubiertas”

Luigi Ferrajioli señala que los derechos fundamentales son los derechos que están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas con capacidad de obrar y que son por tanto, indisponibles e inalienables. Sostiene además que si queremos garantizar un derecho como fundamental se debe sustraer tanto a la disponibilidad política como a la del mercado, formulándolo como regla general, y por tanto confiriéndolo igualmente a todas y todas.

En el derecho mexicano esos derechos universales e indisponibles están establecidos en la Constitución Mexicana, y en el ámbito internacional, corresponden a los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en los Pactos internacionales (1966) así como en varias otras convenciones internacionales sobre derechos humanos.

En el siglo XVIII en la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se consagraron por primera vez de una manera definitiva como texto legislativo. Esa declaración significó un importante cambio de época en donde se reconoce por primera vez en la historia de la humanidad que todos los seres humanos son iguales y libres y de ahí parte un esfuerzo histórico para acabar primero con la esclavitud y con el uso y abuso de otros seres humanos por parte de la aristocracia, la nobleza y los dueños de los recursos económicos. Se legitiman las luchas de los esclavos, de los siervos, de la servidumbre doméstica, y posteriormente, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las poblaciones de origen africano, de los pueblos originarios, por dejar de ser considerados como seres inferiores, sujetos a las decisiones de los hombres blancos, heterodoxos y propietarios. Los siglos XIX y XX son testigos de nuevas formas de subordinación y desigualdad pero también de una lucha sostenida por el reconocimiento de los derechos de todas y todos. En el siglo XX se sientan las bases del sistema internacional de derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, piedra angular del ese sistema internacional señala que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” Que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. [1]

La Declaración Universal fue sancionada por la Asamblea General de las N.U. En 1948 al término de la Segunda Guerra Mundial después de las atrocidades cometidas por estados totalitarios como Alemania, Japón e Italia contra millones de personas por el simple hecho de ser diferentes en ideología, en religión, en origen étnico y orientación sexual. Personalmente creo que la historia aún no revisa los exterminios cometidos también contra millones de seres humanos en la Unión Soviética de Stalin y en la China de Mao.

Desde ese año y como producto de negociaciones entre los gobiernos representados en el Sistema Universal de Derechos Humanos, se han ido generando diversos instrumentos jurídicos[2] varios de ellos vinculantes. El reconocimiento de los derechos humanos se ha establecido universalmente a través de distintos instrumentos internacionales: convenciones, conferencias, declaraciones, pactos y protocolos que obligan a los Estados a protegerlos y materializarlos.

Son cerca de doce instrumentos formulados y aceptados internacionalmente, a los que se suman convenios desarrollados por organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, siendo especialmente importantes varios expedidos por la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, se han creado sistemas de instituciones y mecanismos que han avanzado en la conceptualización y la cobertura del marco de derechos humanos; comités que vigilan, dan seguimiento y visibilizan el grado de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los Estados Parte; y reciben denuncias, realizan escrutinios y aplican sanciones o hacen recomendaciones ante violaciones a los derechos humanos.

Adicionalmente, desde la Conferencia de Viena de 1993 se busca avanzar en la forma de operacionalizar el llamado “enfoque de derechos humanos” en planes, políticas y programas de los Estados e incorporarlo en el funcionamiento de todos los organismos del Sistema de Naciones Unidas. Es posible actualmente encontrar en la red diversos manuales para incorporar ese enfoque en la gestión de gobiernos y de instituciones públicas e internacionales.

El Sistema Universal se fortalece además con la existencia de sistemas regionales como es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fuertemente vinculado a la Organización de Estados Americanos, del cual forman parte la Corte, la Comisión y el Instituto Interamericanos, que se encargan de atender, adaptar y desarrollar el marco de derechos humanos a las realidades de la región americana, pero también de vigilar y exigir cuentas a los países sobre el cumplimiento de los convenios y tratados que han firmado.

Es así que como los derechos humanos se han constituido en un mapa de ruta para los Estados a fin de avanzar en la consecución de una vida digna para sus pueblos. Varias constituciones de países de América Latina desarrolladas en la década de los años noventa, destacadamente la de Ecuador, asumen el marco de los derechos humanos como su eje fundamental. México los incorpora como tales apenas en 2011 con la reforma al Artículo 1 constitucional.

Por su parte, para las personas significa un compromiso adquirido por sus gobiernos que debe ser honrado tanto dejando de hacer acciones que los vulneren como llevando a cabo otras que garanticen la realización de los derechos humanos reconocidos.

La violación a los derechos humanos ocurre por omisión cuando los Estados no llevan a cabo las acciones requeridas para alcanzar la realización de ciertos derechos o por comisión al continuar con prácticas que dañan, la libertad, la integridad, la vida y la seguridad de las personas (tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, etc.,)

Los derechos humanos no son absolutos, sino susceptibles de cambio, de acuerdo con las necesidades de una época determinada o de un territorio específico. Frente a transformaciones sociales como por ejemplo la urbanización de las sociedades o frente a cambios tecnológicos han surgido nuevos derechos o conjuntos de derechos como es la carta de los derechos a la ciudad o el derecho al internet como parte del derecho al conocimiento y a la información. Esta situación de relativismo provoca que países de oriente medio con religión islámica, por ejemplo, consideren a los pactos internacionales en materia de derechos humanos y a los mecanismos de revisión del cumplimiento de los mismos como una imposición de occidente.

Sin embargo, la evolución del marco de derechos humanos ha mantenido dos características la defensa de la persona humana y las limitaciones al poder del Estado. Están fundados en los principios de la dignidad humana, de igualdad y equidad.

¿Cuáles son y cómo se clasifican los derechos humanos?

Actualmente existen en el mundo un cuerpo amplio y creciente de instituciones y un gran número de especialistas que por cerca de siete décadas, han venido reflexionando y avanzando en la protección de los derechos humanos y dentro de ello, en la forma de operacionalizar o implementar las obligaciones que adquieren los Estados al firmar los diversos instrumentos internacionales.

En los instrumentos internacionales hay cerca de 400 derechos humanos reconocidos. La evolución normativa de los derechos humanos ha dado lugar a dos categorías amplias de estos: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales. Los primeros consagran al individuo frente a la ley y garantizan su habilidad para participar libremente en la vida política, económica y civil de las sociedades. Los segundos promueven el florecimiento individual, el desarrollo económico y social, la autoestima y la identidad.[3]

Esta primera división de los derechos humanos es resultado de la situación que se vivía en la llamada etapa de la Guerra Fría entre dos regímenes sociales sustentados en visiones diferentes de la mejor forma de organizar a las sociedades. Los regímenes de economía capitalista o de mercado privilegiaban las libertades individuales y particularmente, los derechos a la propiedad privada y por ello, impulsaban y defendían en sus propias sociedades y en las organizaciones internacionales todo lo relativo a la realización de los derechos políticos y civiles de sus poblaciones relacionados con el ejercicio de las libertades. Por su parte, los estados socialistas mostraban interés por la realización de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos, los derechos donde la colectividad es responsable de asegurar su realización y que tienen mayor relación con el atributo de igualdad. Así los primeros, no asumían como responsabilidad del Estado los derechos económicos y sociales y los regímenes socialistas conculcaban varios de los derechos políticos y civiles de sus poblaciones. Los Estados de Bienestar buscaron ser una alternativa dentro de las economías de mercado que atendieran al tema de igualdad y justicia social y no sólo el de libertades individuales. Los países que adoptaron este tipo de régimen social estaban demasiado cerca de la Unión Soviética y veían el riesgo de que las fronteras de la misma se corrieran hasta el Atlántico Norte.

La comunidad de naciones consideró importante en la década de los años sesenta del siglo pasado, derivar de la Declaración Universal de Derechos Humanos dos Pactos internacionales: el de derechos políticos y sociales y el de derechos económicos, sociales y culturales con la clara intención de hacer evidente que ambos cuerpos de derechos tienen igual importancia para la consecución de una vida digna. La Carta de las Naciones Unidas surge en una etapa de la historia en donde las naciones tenían que establecer reglas claras en la relación entre Estado y las poblaciones, después de los abusos de la primera y segunda guerra mundial cometida por regímenes totalitarios, como ya señalamos.

Los derechos humanos son de igual importancia para la dignidad humana. Los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen el mismo estatuto legal, importancia y urgencia que los Derechos Civiles y Políticos. El goce de los derechos económicos, sociales y culturales es determinante para la posibilidad del goce efectivo, igualitario y no discriminatorio de los derechos civiles y políticos. Ejemplo: el derecho a votar en libertad y en secrecía.

Sin embargo, desde finales del siglo XX y frente a la caída del Muro de Berlín, el contrapeso que los países de régimen socialista hacían a los países de economía de mercado por cuanto a las prioridades respecto de sus poblaciones, se eliminó, lo que ha representado incluso una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales incluso en los países con regímenes de bienestar con la reducción de servicios y prestaciones que en algún momento ofrecieron a sus poblaciones. La experiencia griega y la española son emblemáticas de la retracción de condiciones de bienestar que sus poblaciones habían alcanzado, obligadas por los sistemas financieros europeos.

El sistema internacional de derechos humanos reconoce que los atributos de los derechos humanos son:

Universales-Corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos

Inalienables– No se puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente

Indivisibles– Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales son igualmente necesarios para una vida digna. No hay una jerarquía entre ellos. No se pueden reprimir algunos para promover otros.

Interdependientes– La realización plena de los derechos civiles y políticos requieren del goce pleno de los derechos, económicos, sociales y culturales y viceversa.

Exigibles- Las personas pueden exigir que el Estado cumpla garantice, respete y proteja sus derechos humanos.

Teoría de las tres generaciones de derechos humanos

Algunos teóricos hablan de tres generaciones de derechos humanos y consideran una especie de evolución de su reconocimiento en el tiempo.

Primera generación

Derechos civiles y políticos – Libertades individuales

Siglo XVIII, fundamentados en la libertad. Derechos individuales. Constituciones de Estados Unidos y de Francia.

Desde antes Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás de Aquino y retomados por Rousseau, Voltaire, Diderot y D’Alambert

¿Cuáles son los derechos civiles?

Derecho a la integridad física (Derecho a la vida) y moral (derecho al honor), derecho a la seguridad de las personas, los domicilios y las comunicaciones, protección contra la discriminación originada en cualquier condición personal o social y los derechos individuales: la propiedad, la libertad de pensamiento, expresión, prensa e imprenta, de culto, de circulación y residencia; al debido proceso, garantías contra detención arbitraria, el derechos de asistencia, representación y defensa jurídica, a no declarar, a la ausencia de tortura. El heveas corpus, la presunción de inocencia, la no retroactividad de las leyes, la proporcionalidad de las penas, a obtener reparación

¿Cuáles son los derechos políticos?

Derechos políticos: a la participación en la vida civil y política, el derecho al voto, el de petición, de reunión y manifestación, de asociación

Segunda Generación

Derechos económicos, sociales y culturales – Igualdad

Derivan de las Revoluciones Sociales del siglo XIX. Florecieron en 1917 y 1918 con las revoluciones mexicana y rusa y se conocen como derechos sociales y económicos a los que se agregaron los derechos culturales Ideólogos y pensadores más representativos de Marx, Engels, Lenin, Hegel. Tienen que cumplir con una función social sin dejar de ser individuales: el individuo es su titular.

Algunos los consideran como derechos programáticos o “derechos prestaciones” porque para su realización el ser humano necesita de la ayuda de la sociedad a fin de obtener los medios para la realización de sus necesidades

En este contexto, los derechos económicos, sociales y culturales específicamente son aquellos que posibilitan a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado. Incluyen aspectos relacionados con el derecho a la vida, a la libertad y a la subsistencia.

¿Cuáles son los DESC?

El derecho al trabajo y a la libre elección del empleo; a condiciones de trabajo equitativas y satisfactoria; libertad sindical y derechos de huelga; a la seguridad social; protección a la familia y a los menores; a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia (alimentación, vestido y vivienda digna); al nivel más alto de salud física y mental; a la educación; a participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos; derechos de autor; al descanso y a la recreación, a constituir una familia y a recibir protección, derecho al agua; derecho al medio ambiente sano

Los DESC podrían considerarse como la expresión central del conjunto de los derechos sociales, a los que deben agregarse los derechos definidos en los instrumentos internacionales y nacionales referidos a los pueblos y a los grupos de población sujetos a discriminación como son la niñez, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los migrantes, entre otros. La formulación específica de instrumentos internacionales para estos grupos refiere a la inclusión, la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo en el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, apenas el pasado 14 de junio, se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Las garantías sociales protegen los derechos de corte social y económico del individuo. Son instrumentos para que el derecho social declarado en la ley, se convierta en operable, ejecutable, exigible. Son métodos, mecanismos o dispositivos que sirven para asegurar la efectividad de un derecho social.

Tercera Generación

Derechos de los pueblos y la solidaridad – Fraternidad

Son los derechos de los pueblos y de la solidaridad, que les permite a aquellos reclamar ciertas prestaciones de la sociedad.

Pertenecen a los individuos y, a la vez, al conjunto del pueblo e incluso a la comunidad internacional.

¿Cuáles son los derechos de los pueblos y la solidaridad?

Derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad, derecho a la comunicación, derecho al desarrollo y derecho a un nuevo orden internacional. Derecho a la intimidad, a disfrutar del aire puro, a recibir una buena información, a la protección del patrimonio, los derechos del consumidor, el derecho en general, a tener una vida de calidad.

(Haroeld J.Laski, Benedetto Croce, Mancery Fry, Mahatma Gandhi. Jacques Maritain, Kurt Riezler, George Friedman, Hung Shulo, Luc Somerhausen, Humayeun Kabir y Richard Mc Keon).

En el Siglo XXI un reto al marco de derechos humanos es desarrollar los conceptos y los mecanismos que frente al protagonismo de las familias y de las empresas nacionales y trasnacionales por una parte, y la retracción de los Estados Nación, por la otra, mantengan vigentes los atributos asignados a lo que significa vida digna de las personas y se respete la libertad, la igualdad y la fraternidad.

El desarrollo de los derechos humanos de tercera generación apuntan en ese sentido y buscan reconocer la presencia de Estados regionales y de la sociedad global: el derecho al desarrollo, al medio ambiente sano, a los bienes comunes de la humanidad, el derecho de los pueblos, los derechos de las generaciones futuras, de los migrantes, etc.

Las obligaciones de los Estados

De acuerdo a las Directrices de Maastricht en su Apartado 4 “Hoy en día es indudable que los derechos humanos en su conjunto son indivisibles, interdependientes, interrelacionados y de igual importancia para la dignidad humana. En vista de lo anterior, los Estados tienen la misma responsabilidad en cuanto a las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y las violaciones a los derechos civiles y políticos”

En su apartado 6 se dice “Al igual que los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales imponen sobre los Estados tres tipos de obligaciones distintas: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. El incumplimiento de cualquiera de estas tres obligaciones constituye una violación a dichos derechos. La obligación de respetar requiere que el Estado se abstenga de obstaculizar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Así, el derecho a la vivienda se infringe si el Estado lleva a cabo expulsiones forzosas arbitrarias. La obligación de proteger exige al Estado prevenir violaciones a estos derechos por parte de terceros. Así, el no asegurar que los empleadores privados cumplan las normas básicas de trabajo podría constituir una violación al derecho a trabajar o a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. La obligación de cumplir requiere que el Estado adopte las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, legales y de otra índole adecuadas para lograr la plena efectividad de dichos derechos. Así, podría constituirse una violación si el Estado no proporciona la atención primaria de salud esencial a las personas que lo necesiten”[4]

Interesa destacar que los instrumentos internacionales y la jurisprudencia relativa a los DESC establecen que existen diversas formas en que los Estados pueden honrar su obligación de satisfacer o de cumplir. El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, si bien aporta marcos para la orientación de esas políticas, no define el contenido de las mismas. Es decir, de acuerdo a sus regímenes sociales y económicos los Estados podrán escoger diferentes caminos para garantizar que su población acceda a la realización de sus derechos humanos.

Por ejemplo, para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales los Estados tienen la obligación de definir los estándares básicos de satisfacción a los que se comprometen una vez que son Parte del PIDESC y de ahí tienen que ir moviendo progresivamente esos estándares inicialmente comprometidos para ir mejorando las condiciones de vida de sus poblaciones. El caso de la educación en México es ejemplificativo de este compromiso progresivo: inicialmente el compromiso fue de garantizar la disponibilidad y acceso a la educación primaria para todas y todos; años después se avanzó a la garantía de educación básica universal, es decir se agregó la educación secundaria; en los primeros años del Siglo XXI se adicionó el compromiso de la educación preescolar y más recientemente el de educación media superior.

Es interesante señalar que una vez adquirido el compromiso del Estado sobre los niveles de garantía a cumplir no se permite regresividad a menos que existan circunstancias graves y evidentes que le impidan al Estado cumplir con los compromisos señalados en su legislación. El Estado Griego por ejemplo ha tenido que echar para atrás garantías en materia de jubilaciones.

¿Qué significan los derechos humanos para las personas ordinarias y concretas?

Al firmar los Estados los distintos instrumentos internacionales de DDHH y al ser incorporados estos en las constituciones nacionales y en la legislación lo que se llama armonización legislativa, se obligan a respetarlos, protegerlos y garantizarlos y a abstenerse de violarlos.

De alguna forma establecen los términos de relación entre los Poderes del Estado y el pueblo y limitan a los primeros en su ejercicio del poder sobre estos últimos para no vulnerar la dignidad de las personas. Los obligan a desarrollar los instrumentos, mecanismos, modalidades que permitan la realización de los derechos humanos: garantías específicas, legislación, políticas, programas y presupuestos, creación de instituciones como tribunales, defensorías, procuradurías, mecanismos de participación, de exigibilidad, de información, de protección como son las medidas cautelares, etc. Es decir los Estados tienen que desarrollar sus capacidades institucionales para realizar los derechos humanos de sus poblaciones y aplicar las prescripciones definidas en los instrumentos internacionales de los que forman parte.

Las personas como titulares de derecho pueden usar esos instrumentos e instituciones para hacer exigibles sus derechos y si agotan las instancias nacionales y no son atendidos, sus reclamos pueden acudir a las instancias internacionales y someter a los países a un juicio de pares. Ello mediante los llamados Protocolos Facultativos.

Las sanciones son más bien de tipo moral en ciertas instancias como son los Comités que vigilan el cumplimiento de los pactos y convenios internacionales. Estos emiten recomendaciones u observaciones y examinan periódicamente su cumplimiento.

Cuando ya se trata de asuntos ante la Corte Internacional o la Comisión Interamericana, los Estados son obligados a realizar diversas acciones entre las que se encuentran medidas de reparación del daño a quienes fueron afectados por comisión u omisión del Estado.

En algunos casos, como estuvo a punto de ocurrir en el Parlamento Europeo en el caso de Ayotzinapan, los Estados pueden adoptar sanciones económicas o políticas como son embargos o boicots, al país que viola derechos humanos.

¿Cómo entender la dignidad humana, clave de derechos humanos?

Toda la teoría y desarrollo conceptual de los derechos humanos es en realidad un intento de dar contenido al concepto de dignidad humana.

Es decir, cuales son las condiciones en que el ser humano puede realizar una vida buena y digna: con libertades, con igualdad, sin discriminación, con seguridad, con reconocimiento y respeto a su calidad humana, con cobertura de sus requerimientos para la vida, y posibilidades constantes de mejorar su calidad de vida.

Los derechos humanos son una traducción de lo que la sociedad mundial concibe como elementos fundamentales para que las personas realicen su dignidad como humanos. Puede considerarse como un marco aspiracional y fijan un estándar.

La preponderancia de los regímenes capitalistas de mercado, liderados por el capital financiero, ha significado un retroceso en la participación de los Estados en la provisión de bienes, servicios y actividades para la vida digna de las personas. Desde la década de los ochenta del siglo pasado ha habido una destrucción y disminución de la calidad en los servicios sociales públicos.

La provisión de estos volvió a recaer en las familias y se ha convertido en un nicho fundamental para las empresas del mercado donde obtienen ganancias proveyendo servicios de salud, educación, operación de reclusorios, manejo de servicios de agua, basura y alumbrado público en las ciudades.

Ante esta tendencia y de acuerdo a las obligaciones establecidas para los Estados en materia de Derechos Humanos, el Estado debería en este caso haberse convertido en un garante de que las relaciones entre personas, y entre personas y empresas, se realice en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos de éstas. Es decir, su obligación de proteger adquiere gran relevancia dado que las violaciones cotidianas de derechos humanos se están dando entre particulares y entre particulares y colectividades. El Estado debería desarrollar una institucionalidad para ejercer su obligación de protección de los derechos humanos. Al no hacerlo está permitiendo abusos, explotación, exclusión, violencias en las relaciones entre particulares. Están fallando incluso en su función fundamental de brindar seguridad a sus pueblos.

Derechos Humanos y Ciudadanía

A. Marshall sostenía en la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando hablaba de la interdependencia de los tres tipos de ciudadanía: la civil, la política y social y que se confirma en varios instrumentos internacionales que agregan a la interdependencia de los derechos, su indivisibilidad, su interrelación y su igual importancia.

En Estados donde persiste una profunda desigualdad y millones de seres humanos viven en la pobreza y la exclusión, la violación a sus derechos económicos, sociales y culturales limita su autonomía y su libertad para ejercer su ciudadanía política y civil. Viven en situaciones subordinadas frente a los sectores dominantes y no se atreven a enfrentar las estructuras que los subordinan.

Si los mexicanos y las mexicanas gozáramos de ciudadanía plena, viviríamos en un Estado de Derecho donde podríamos exigir el cumplimiento, respeto y protección de nuestros derechos y dispondríamos de mecanismos legales para hacerlos justiciables. El Informe País publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) muestra que la realización de los derechos de los mexicanos y mexicanas se alcanza sólo por intermediaciones: es necesario pertenecer a un grupo o partido político, tener un contacto o conocer a alguien que puede mover las estructuras que permiten la realización del derecho exigido. Por ello millones de connacionales viven ciudadanías truncadas por que cumplen con sus obligaciones de respetar las leyes, pagar impuestos, acudir a votar pero no encuentran correspondencia de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el respeto, protección y garantía de sus derechos.

Aquellas personas que por su condición económica y social no pueden realizar por sí mismas algunos de sus derechos económicos y sociales y son sujetos de los programas públicos sociales, no son tratadas como titulares de derechos, sino como beneficiarios de esos programas. Con frecuencia ello significa que se vean limitadas en sus libertades de expresión, de manifestación, de elección de sus gobernantes, de exigencia de sus derechos ante el riesgo de perder los beneficios que reciben de esos programas

Abramovich sostiene que “uno de los principales aportes del enfoque de derechos humanos es dotar a las estrategias de desarrollo de un marco conceptual explícito, del cual puedan inferirse elementos valiosos para reflexionar sobre los diversos componentes de esa estrategia: los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no discriminación, la participación y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos”

Continúa señalando que “En líneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas sólo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento”

Una de las obligaciones de los Estados Parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos son las de modificar los ordenamientos jurídicos internos y definir recursos efectivos ante tribunales que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos reconocidos por ley.

Christian Curtis señala que la legislación que protege los derechos de propiedad tienen cuatrocientos años de desarrollo y que en cambio, la que protege los derechos colectivos tienen apenas doscientos.

Cuarenta y dos años de diferencia entre la expedición de los Protocolos Facultativos de los Pactos de Derechos Humanos, son un dato más para ilustrar el largo camino que resta por recorrer para hacer efectivos los postulados de interdependencia, indivisibilidad, interrelación e igualdad de importancia para la dignidad humana de los derechos económicos, sociales y culturales respecto de los derechos civiles y políticos.

Estos Protocolos permiten a los Comités de los Pactos recibir comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en los Pactos. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de 16 diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte es un acuerdo paralelo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés). Fue aprobado el 15 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991. Para enero de 2010, tenía 72 miembros y 35 signatarios.

En cambio el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales en el que se establecen mecanismos de denuncia e investigación fue apenas aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, 60 años después de aprobada la declaración Universal y fue abierto a votación el 24 de septiembre de 2009. Entrará en vigor cuando sea ratificado por 10 Estados miembros.

Ahora bien, una aspecto fundamental para la realización de los derechos humanos es que todas las personas se reconozcan como titulares de derechos y por ello deben formar parte de las normas y valores compartidos por los habitantes de una nación. Deben integrarse en la cultura ciudadana de todas y todos y exigir el desarrollo de mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables.

En la medida que se logre revertir la idea de que los derechos humanos sólo protegen a las personas que infringen la Ley y que se asuma que son atributos que nos corresponden a todas y todos para alcanzar una vida digna avanzaremos a una sociedad cohesionada, donde sea vigente el Estado de Derecho, exista respeto, tolerancia, solidaridad y paz y resurja la confianza como un valor fundamental de la convivencia.

De ahí la importancia de la educación en derechos humanos y del desarrollo de mecanismos legales que los hagan exigibles y justiciables.

[1] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948. Preámbulo.

[2] Los principales instrumentos relacionados con los DESC son además de la Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Declaración sobre Garantías Sociales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo de San Salvador. Los DESC han sido reafirmados y desarrollados a través de un gran número de instrumentos internacionales adicionales, tales como la Convención de los derechos del Niño y de la Niña, la Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a los derechos fundamentales de la persona en el trabajo, el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, y las declaraciones de Teherán, Viena, Copenhague, Río y Beijing, entre otras.

[3] UNDP (2006) Indicators for Human Rights Based Approaches to Development in UNDP Programming: A Users’ Guide

[4] Autores como Van Hoof o Eide citados por Victor Abramovich “proponen un esquema interpretativo que señala los “niveles” de obligaciones estatales que caracterizarían el complejo de obligaciones que identificaría a cada derecho, independientemente de su adscripción al conjunto de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales. Según la propuesta de Van Hoof, por ejemplo, cabría discernir cuatro “niveles”: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien”.

Bajar presentación:POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIDAS PRESUPUESTARIAS Y DESC

1.Efectos del modelo económico y las políticas macroeconómicas en la realización de los DESCA

2.Permanencia de los niveles de pobreza en el país

3.Aumento del número y recursos para programas sociales sin responder a una concepción estratégica y sin definición clara de las poblaciones objetivo

4.Ausencia del enfoque de derechos humanos como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

5.Problemas para la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas y programas públicos que atañen a los DESCA

Bajar presentación: Perspectiva futura de algunos DESCA

Por la amplitud del tema y la escasez del tiempo disponible para esta presentación haré referencia de manera breve sólo a cinco aspectos que podrían desarrollarse en el bloque correspondiente.

Para el segundo trimestre (abril-junio) del año 2014 (ENOE) el 55% de la población económicamente activa trabaja en actividades informales que no gozan de seguridad social, ni de protección laboral, es decir 28.6 millones de personas respecto 52.1 que es el total de la PEA.

| Población en situación de pobreza (insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de alimentación) |

||

| Año | Porcentaje | Millones de Personas |

| 1992* | 22.5% | 20,094,213 |

| 1994* | 21.1% | 19,446,587 |

| 1996* | 37.1% | 35,240,068 |

| 1998* | 33.9% | 33,096,365 |

| 2000* | 24.2% | 24,227,259 |

| 2010** | 19.4% | 22,200,000 |

| 2012** | 20.0% | 23,500,000 |

| * Datos de Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX, página 15: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2155/1/images/Docu02.pdf** Datos de la Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza%202012/Anexo%20estad%C3%ADstico%20sin%20combustible%202008-2012.jpg

Nota: Pese a que las mediciones de 1992 al 2000 utilizan una metodología diferente a las mediciones de 2008 a 2012 ambas consideran como condición de pobreza que el ingreso sea inferior a los costos mínimos de alimentación. Para efectos de este ejercicio se considera para 1992 – 2000 el dato de la Línea 1 de Bienestar: Considera los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de alimentación. Para 2010 – 2012 se utiliza el dato de las personas con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo, ya que una persona en dicha condición es aquella cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la Línea de Bienestar Mínimo del CONEVAL, misma que considera el precio de la Canasta Alimentaria únicamente. |

||

.

Recientemente CIDE y CONAPRED realizaron un análisis de varios programas del Gobierno Federal y de sus asignaciones presupuestales para 2010, 2011 y 2012, con el fin de examinar en qué medida los programas de gobierno contribuyen a la discriminación de seis grupos de población (infancia, jóvenes, adultos mayores, población indígena, población con discapacidades y mujeres)

El detallado estudio que pronto será publicado concluye que hay inequidad en la distribución de los recursos entre grupos y que dentro de los grupos hay poblaciones que quedan excluidas a pesar de tener las mismas características de los que si reciben los beneficios de los programas. De este modo, por no adoptar criterios de igualdad de trato en el diseño y asignación del presupuesto público unos grupos son beneficiados con mayor presupuesto que otros sin tener en cuenta por ejemplo su tamaño. Asimismo dentro de los grupos en programas con poblaciones objetivo específicas, hay unos donde los niveles de exclusión son mayores como es el caso de las poblaciones indígenas y de las mujeres. Aunque la cobija es pequeña si desde el diseño del presupuesto hubiera una asignación proporcional al menos al tamaño de los grupos y se definiera una trayectoria definida de ampliación de las coberturas dentro de cada grupo para ir reduciendo la exclusión en un lapso de tiempo, se estaría incorporando un enfoque de derechos humanos.

La experiencia de INCIDE Social A.C. al analizar el grado de incorporación del enfoque de derechos humanos en tres instancias del gobierno del Distrito Federal para ver la instrumentación del Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal desataca que para realizar una gestión pública con enfoque de derechos humanos se deben definir cambios en dos ámbitos, por un lado en los usuarios de las políticas, mediante el reconocimiento de sus derechos y la generación de capacidades para que se los agencien y por otro mediante el reconocimiento explícito de la institucionalidad pública de sus obligaciones y la eliminación de obstáculos y resistencias que dificultan su implementación.

Se trata entonces de que se reconozca la titularidad de derechos en las personas usuarias, definiéndolos desde la norma como derechohabientes y no como beneficiarios, transparentar y difundir los mecanismos y procedimientos de queja, “traducir” la información de los programas y servicios a un lenguaje comprensible a la población usuaria y detonar procesos de capacitación sobre sus responsabilidades y derechos frente a la institucionalidad pública.

Y paralelamente, es necesario profesionalizar a los servidores públicos, en términos de otorgar un trato digno a los usuarios con enfoque de derechos, desarrollar sistemas públicos de monitoreo de metas e involucrar en las modificaciones que surjan de las evaluaciones tanto internas como externas y establecer la obligación de consultar a la población usuaria acerca de la calidad de los servicios recibidos.

El esfuerzo de incorporación del enfoque de derechos humanos en el diseño de políticas, programas y presupuestos se diluye a la hora de la implementación.

Así los dos extremos de la cadena: el modelo económico adoptado y el aterrizaje de las políticas públicas en el territorio y en las obstaculizan a la realización de los DESCA en México.

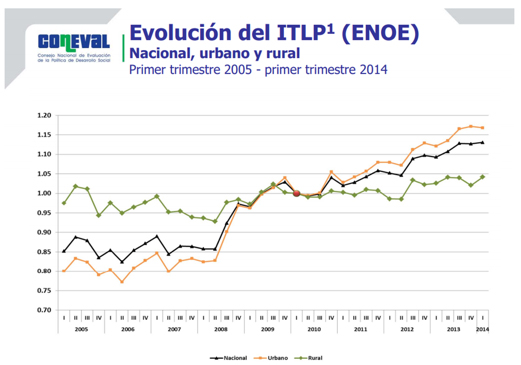

[1] El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) es elaborado con periodicidad trimestral por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El ITLP muestra la tendencia del porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral. Si el Índice sube, significa que aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral.

[2] Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2155/1/images/Docu02.pdf

Taller Regional Gobierno-Sociedad Civil para la discusión de la relación entre el diseño de la Política Macroeconómica y la vigencia de los derechos económicos y sociales.

Presentación: Macroeconomia y Derechos económicos y sociales

El marco de los derechos humanos desarrollado por la comunidad internacional de países y plasmado en varios instrumentos legales firmados por los Estados Nacionales, define las obligaciones de éstos para la realización de los derechos humanos reconocidos como universales, interdependientes, inalienables, indivisibles y exigibles.

Las obligaciones fundamentales de los Estados son a) respetar a las personas cuando estas pueden realizar o ejercer sus derechos por sí mismas, b) proteger cuando la realización de los derechos depende de la relación entre particulares como el derecho del trabajo o el de educación o al nivel más alto de salud cuando su provisión proviene de servicios proporcionados por particulares; c) satisfacer o proveer cuando las personas no se encuentran en condiciones de cubrir por sí mismas los bienes, servicios o condiciones requeridos para la realización de los derechos.

Es decir, las personas son las titulares de derechos y los Estados son los obligados de realizarlos y de proteger que estos se realicen.

Cada Estado escoge el régimen económico y social que adopta pero debe cumplir sus obligaciones en materia de DDHH que al final significan poner en el centro de los objetivos de los regímenes seleccionados la consecución de una vida digna para todos los habitantes del país.

La macroeconomía y la orientación y manejo de las políticas que la integran (fiscal, monetaria, laboral) son instrumentos para concretar el modelo económico seleccionado por el Estado o por sus élites políticas y económicas, y por lo tanto buscan cumplir los objetivos que plantea ese modelo económico.

Se define el objetivo del modelo será el bienestar de la población y la consecución de la dignidad de todas las personas o será el desarrollo con distribución equitativa de sus beneficios o el crecimiento de la economía o la estabilidad de precios, o la competitividad, la eficiencia y la productividad, o el generar un ambiente propicio para los negocios privados. Es frecuente que en esta materia haya simulación expresándose un objetivo en el discurso pero utilizando los instrumentos de política para perseguir el verdadero propósito de las élites gobernantes.

De esta definición de objetivos deriva la intervención que se asigna en el modelo a los agentes económicos y sociales: al propio Estado, a las empresas del mercado nacionales y extranjeras, a las familias y a las personas. Así en un extremo se puede optar por un régimen de amplia participación del Estado en la economía y en la provisión de bienes y servicios públicos o en el otro de mínima participación del Estado, dejando en manos de las empresas del mercado, de las familias y de las personas la actividad económica y la satisfacción de los bienes y servicios necesarios para la vida o para la realización de sus derechos económicos y sociales.

Estos dos extremos: una máxima participación del Estado o una mínima en los social y económico tiene implicaciones en la importancia que adquieren las mencionadas tres obligaciones principales del Estado en materia de derechos humanos económicos y sociales, en las capacidades e institucionalidad que para su cumplimiento debe desarrollar éste y en la orientación que debe dar a las políticas macroeconómicas y también a las sectoriales.

De este modo, la obligación de proveer o garantizar adquiere mayor relevancia en un modelo de Estado omnipresente dado que este deberá generar y operar los bienes y servicios que atienden a los derechos de salud, educación, acceso a la alimentación y a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, en términos equitativos y sin discriminación. Las políticas macro fiscal y monetaria deberán entonces generar los recursos del presupuesto y asegurar la distribución del gasto de manera que el Estado pueda proveer a la población que lo requiera, los bienes y servicios necesarios para alcanzar una vida digna, deberán alentar el crédito y la inversión necesarios para la producción suficiente de bienes y servicios en la economía o propiciar las importaciones a fin de atender el bienestar de las personas.

En el otro extremo, el del Estado ausente en lo económico y lo social que sólo lleva a cabo las funciones de seguridad pública y de cuidar que las relaciones entre los agentes económicos y sociales se realicen dentro del Estado de Derecho, las obligaciones de respetar y proteger adquieren mayor relevancia.

Así el Estado no debe interferir cuando las personas y las familias por medio de sus recursos de capital y trabajo logran allegarse los bienes y servicios para realizar sus derechos humanos económicos y sociales. Tres implicaciones en política macroeconómica como ejemplos: las tasas de impuestos deben ser de tal nivel que le permitan a las personas cubrir dignamente sus requerimientos para la vida; el Estado no debe intervenir en los niveles de remuneración de los trabajadores deprimiendo sus ingresos mediante políticas de contención salarial y por el contrario debe fijar un salario mínimo legal como garantía para permitir que las personas mediante la venta de su fuerza de trabajo puedan alcanzar un ingreso digno; otro ejemplo es que el Estado no puede expropiar o sustraer de la población las tierras y recursos naturales que utilizan para su subsistencia.

Lo que me interesa destacar particularmente es la importancia que adquiere la obligación de proteger los DES en este modelo de Estado mínimo. Si la provisión de bienes y servicios para realizar los DES queda en manos de empresas del mercado como ha venido ocurriendo crecientemente o se transfiere a organizaciones de la comunidad o de la sociedad civil, el Estado tiene la obligación de asegurar la disponibilidad, calidad y asequibilidad de esos bienes y servicios en todo el territorio nacional. También debe asegurar su accesibilidad económica y física; es decir, cuidar que los precios no sean excesivos de manera que impidan a la población o a una parte de ésta poder adquirirlos y que vigilar que no se discrimine y que se trate con equidad a la población en el acceso a esos bienes y servicios.

El gasto público entonces debe orientarse al fortalecimiento y ampliación de las capacidades institucionales de regulación, vigilancia y control de calidad de la oferta privada de bienes y servicios de manera que se impida la vulneración de los derechos económicos y sociales de la población por las empresas del mercado.

Implica también vigilar que las empresas paguen salarios dignos a sus trabajadores y les garanticen condiciones justas de trabajo.

Entre estos dos extremos hay diversas combinaciones posibles.

La pregunta fundamental a responder es qué papel se quiere que juegue el Estado en la realización de los DES para que las políticas macroeconómicas que se adopten contribuyan a ello.

Lamentablemente la definición del papel del Estado Mexicano en las últimas décadas ha quedado en manos de las élites económicas y políticas que han capturado a ese Estado. Su elección no está en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de DDHH para alcanzar una vida digna de los habitantes del país y cerrar las brechas de desigualdad y discriminación, así como las situaciones de pobreza y exclusión que afectan a millones de mexicanos.

Su decisión está en utilizar los recursos y los bienes públicos para incrementar el poder y la acumulación de riqueza de los pocos que forman parte de esas élites. Los niveles alcanzados de corrupción y apropiación privada de recursos públicos es alarmante y las denuncias al respecto ocupan las primeras planas de los noticieros y prensa escrita. La codicia y el cinismo parecen caracterizar a las élites gobernantes de todos los partidos políticos. Las mediaciones del Estado por tanto entre ricos y pobres han estado desde hace varias décadas en favor de los ricos y en beneficio de la clase política a costa de la subordinación y control de las poblaciones pobres mediante programas asistencialistas.

Una evidencia de lo anterior es la decisión adoptada por la actual administración de no continuar suscribiendo convenios y pactos en materia de derechos humanos y de tramitar por la vía amistosa las observaciones y recomendaciones que en relación con la vulneración de DDHH ha recibido el Estado Mexicano por parte de las instancias regionales e internacionales que vigilan el cumplimiento de los instrumentos (pactos y convenios).

Otros ejemplos son el retraso en el Senado en la aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC y del Convenio 189 de la OIT que protege los derechos de las trabajadoras domésticas. La negación del Gobierno Mexicano de actualizar el deplorable nivel de los salarios mínimos legales que viene cayendo desde hace cerca de 40 años, ejemplifica de qué lado se ha colocado el Estado en esas décadas al permitir que sea el capital el que acumule las ganancias de los incrementos de la productividad durante ese tiempo. Además para las autoridades hacendarias el aumento del salario mínimo es inflacionario, no así los aumentos sistemáticos de la gasolina, la electricidad y el gas.

Hay varias otras obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos como las de transparencia y rendición de cuentas, la de participación de la población, la de no discriminación en la prestación de servicios públicos, la de información, la de desarrollo de mecanismos de queja, de exigibilidad y de justiciabilidad, la definición de sanciones a los servidores públicos que vulneren los DDHH.

Una última observación desde hace al menos 35 años el modelo económico del país y las políticas macroeconómicas son decididas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de las dos agencias gubernamentales que menos relación y contacto tienen con los problemas y los dolores de la población. Por el contrario, la Secretaría de Hacienda considera a las personas como contribuyentes y posibles evasores o delincuentes y su papel es el de exigirles el pago puntual de impuestos (mediante tecnologías de la información que poco se compadecen de los niveles de conocimiento de los contribuyentes), y perseguir a quienes no pagan.

Me parece que resulta iluso pensar que esas dos instituciones quieran siquiera asomarse a lo que significaría la gestión de las políticas macroeconómicas del país con un enfoque de derechos humanos.

A la definición y manejo de las políticas macroeconómicas se suma el poder que ejerce la SHCP sobre las secretarias que supuestamente diseñan y operan los programas sectoriales y especiales y por lo tanto, proveen bienes y servicios públicos que permiten la realización de varios de los DES. La rigidez en el manejo del presupuesto, la falta de oportunidad en su entrega y la burocratización de su ejercicio conllevan a subejercicios en programas importantes para el bienestar de la población.

Si queremos gobiernos que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y orienten las políticas macroeconómicas para apoyar su realización, tendríamos que repensar al Estado y convertirlo en un Estado con poderes representativos que pongan en el centro del proyecto nacional el bienestar de la población y no el beneficio de quienes manejan a las instituciones estatales.

Uno de los principales hitos del Siglo XX fue la incorporación de las mujeres al ámbito público y el reconocimiento de sus derechos humanos políticos, civiles, económicos sociales y culturales. La historia del Siglo XX fue de lucha por el reconocimiento de sus derechos primero en las leyes y después por su concreción en la práctica. Fue el siglo en donde las mujeres adquirieron ciudadana plena.

Las Revoluciones Industriales y las dos Guerras Mundiales obligaron a las economías del mundo occidental a incorporar a la fuerza de trabajo femenina en la producción industrial, cuando los hombres tuvieron que acudir a combate. Con ello se quebró la tradicional limitación de las mujeres al ámbito de lo privado, al cuidado de la familia y a la crianza de los hijos. Los derechos laborales y la mayor equidad en las relaciones familiares surgen como las primeras demandas por la igualdad de las mujeres, a la par de la demanda por el ejercicio del voto.

Algunas autoras europeas consideran que la segunda ola del feminismo (liberal sufragista) reivindica principalmente el derecho al voto de las mujeres. Esta nueva época del feminismo se extendió desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, al final de la segunda Guerra Mundial.

Comienza con la Declaración de Seneca Falls, de 1848 donde mujeres y hombres pertenecientes a movimientos sociales y organizaciones de EEUU tomando como base la declaración de Independencia norteamericana, exigen cambios en las costumbres y moral de la época y en la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres.

Durante la primera mitad del siglo XX el derecho de las mujeres a votar se va incorporando a las legislaciones democráticas, a veces limitada en edad, estrato social o nivel educativo. Socialmente, el activismo se extiende a las clases media y baja.

El primer estado en ofrecer el sufragio universal (y también permitir a las mujeres presentarse a elecciones para el parlamento) fue Australia del Sur en 1902 (según otros en 1894) y Tasmania en 1903. En Europa las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto por primera vez en Finlandia en 1907, llegando a ocupar incluso escaños en el parlamento (primer caso en el mundo). Le siguieron pocos años después Noruega y Suecia (Wikipedia). En Gran Bretaña se les otorgó en 1917 y en Estados Unidos en 1920 dos países en donde hubo importantes y combativos movimientos sufragistas ampliamente difundidos en la prensa y conocidos a nivel mundial.

El primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay en 1927. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada en 1948.

El 20 de diciembre de 1952 la Convención sobre los derechos políticos de la mujer [] adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, explicita el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos públicos en su Artículo I donde dispone:

Con distintos ritmos, con diferentes historias nacionales, con el concurso de los organismos internacionales y vínculos entre movimientos de varios países las mujeres fueron alcanzando sus derechos ciudadanos y avanzando en su ejercicio cotidiano. En algunos casos fueron movimientos amplios de mujeres y hombres que lucharon por su obtención, en otros fueron grupos de mujeres políticas los que lograron su aprobación.

La historia de la consecución de los derechos políticos de las mujeres en México fue lenta. Durante la primera mitad del Siglo XX las mujeres mexicanas tuvieron que luchar por que el derecho al voto se incorporara en la legislación lo que lograron hasta 1953. Durante la segunda mitad del siglo tuvieron que luchar para que ese derecho efectivamente se concretara, al menos en los puestos de elección popular.

Fue en los clubes de mujeres y en las revistas donde se empezó a plantear la reivindicación del voto femenino. En 1824, un grupo de mujeres de Zacatecas envía una carta al Gobierno solicitando ser reconocidas como ciudadanas plenas, dada su contribución activa a la lucha por la Independencia.

En 1884-1887 en la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, se planteó la demanda del sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Diversas asociaciones feministas se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antireeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc” fundado por Dolores Jiménez y Muro. Esta agrupación se convirtió en una importante organización feminista de finales del porfiriato. Sus integrantes protestaron por el fraude en las elecciones y demandaron la participación política de las mujeres mexicanas.

El 13 de enero 1916 se celebra el Primer Congreso Feminista impulsado por el general Salvador Alvarado como Gobernador de Yucatán. Tiene lugar en Mérida con la asistencia de poco más de 600 mujeres, la mayoría maestras en escuelas primarias. En el Congreso se plantea abiertamente la necesidad de que la mujer rompa con la tutela social y las tradiciones que la habían mantenido en un segundo plano y se discute “cuál debería ser la participación de la mujer en el México revolucionario y cómo podía ésta contribuir a la construcción de una nueva sociedad»(Ana Lau y Carmen Ramos, ‘Mujeres y revolución 1910-1917’. (Fuente: Revista Nosotras).Uno de los principales acuerdos a los que se llegó fue demandar que se otorgará el voto ciudadano a las mujeres.

En el Plan de Guadalupe como parte del argumento de lucha por la libertad de la Revolución Mexicana, se incluía el asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley. Sin embargo, al proclamarse la Constitución Mexicana de 1917, considerada altamente progresista en el reconocimiento de derechos colectivos y garantías individuales, el artículo sobre ciudadanía permaneció igual que en la Constitución de 1857. No negaba el derecho al voto a las mujeres pero identificaba el sufragio universal como un derecho exclusivamente masculino.

En la redacción de la Constitución no se le otorgó el voto a la mujer ya que se argumentaba que “[…] en el estado en que se encuentra nuestra sociedad […] las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido”. El argumento más fuerte era a favor de la protección de la integridad de la familia, expresando lo siguiente: “El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos deban concederse a la mujer como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa”.

El artículo 34 de la Constitución quedó redactado de la siguiente manera: “Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y II. Tener un modo honesto de vivir”.

El hecho de que estuviera escrito en masculino fue lo que argumentaron los diputados para negarle el voto a la mujer, pero a la vez, fue de lo que algunas mujeres activistas se agarraron para exigir su voto y ser votadas.

En 1918, Hermila Galindo, la mayor activista en favor del sufragio femenino en tiempos revolucionarios tomó ese argumento para postularse como diputada. Solo pudo recibir los votos de sus amigos varones ya que no se dejó votar a sus seguidoras.

Otra importante activista política de la época Inés Malavaez sostenía que “el sufragio no debería otorgarse a las mujeres porque consideraba que su actividad daría mejores frutos si se centraba en obras educativas y asistenciales, evitando involucrarse en el mundo de la política, plagado de vicios y capaz de corromper la moralidad atribuida a las mujeres, consideradas como espíritus nobles y elevados a causa de su vocación maternal”. Gabriela Cano (Nexos, 2013)

Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Yucatán (1922-1924), se produjeron importantes avances en la lucha por los derechos de las mujeres a través de la creación de las Ligas Feministas, que tenían por objeto ser autogestoras del mejoramiento de la situación de la mujer en todos los aspectos, reconociéndose el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales. También durante este periodo se produjo un gran escándalo en el ámbito nacional al intentar introducir temas relativos a la educación sexual y planificación familiar, por lo que fue instaurado el 10 de mayo como el Día de las Madres, para contrarrestar dicho escándalo.

En 1923 cuando el estado de Yucatán reconoció el voto tanto municipal como estatal tres mujeres participaron como candidatas a diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce.

El derecho al voto de las mujeres en Yucatán no duró mucho ya que cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado ellas fueron obligadas a dejar su puesto y el voto de las mujeres fue anulado..

En ese mismo año de 1923 del 20 al 30 de mayo, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales conclusiones en lo político estuvieron referidas a impulsar las siguientes solicitudes:

En esa época el discurso igualitario tiene dos posiciones discursivas: Hermila Galindo consideraba que las mujeres y los hombres eran ciudadanos iguales poseedores de los mismos derechos

Por su parte la posición representada por el mencionado Congreso Feminista Panamericano planteaba que las mujeres deben tener derechos de ciudadanía no porque ellas sean ciudadanas iguales a los hombres sino porque como esposas y madres de familia su participación en el proceso electoral tiene un efecto moralizados en los procesos políticos.

Como consecuencia de ese Primer Congreso el 13 de julio de ese mismo año 1923, el gobernador de San Luis Potosí, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres que supieran leer y escribir, tomar parte en los procesos electorales municipales y estatales.

Posteriormente, en 1925 Tabasco y Chiapas legislaron el derecho al voto de las mujeres durante los gobiernos de Tomás Garrido Canabal y César Córdoba, respectivamente. A pesar de tratarse de regiones muy distintas entre sí, los tres gobernadores contaban con el apoyo de partidos locales de orientación política socialista y radical y sostenían posturas anticlericales en grado diverso, además de fomentar la educación de las mujeres. (Gabriela Cano, Nexos 2013)

Las reformas potosina y tabasqueña tuvieron corta vida ya que fueron derogadas a los pocos años de su establecimiento; la legislación chiapaneca, en cambio, se mantuvo.

La insuficiente preparación de las mujeres fue un argumento recurrente de la élite posrevolucionaria para restringir, posponer o rechazar el voto femenino. Las posturas gradualistas y aquellas a favor del sufragio femenino restringido predominaron. Estas posturas admitían la igualdad ciudadana entre hombres y mujeres como un principio abstracto de justicia social, pero consideraban necesario postergar el reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres hasta que estuvieran preparadas para ejercer el voto.

El voto restringido que limitaba el derecho a un sector de la población femenina que cumpliera ciertos requisitos de edad, educación o situación civil fue aceptado incluso como una medida gradualista para avanzar. Las reformas de San Luis Potosí y Tabasco establecieron el voto femenino, pero negaban el derecho al voto a las mujeres analfabetas y a las creyentes.

En 1929 surgen nuevas asociaciones de mujeres, cuyo principal objetivo es obtener los derechos políticos plenos: el partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias.

En 1934 durante la campaña presidencial del General Lázaro Cárdenas se conforma el Frente de Mujeres Mexicanas en 1935 y por primera vez las mujeres participan en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR).

En 1935 se fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) que llegó a contar con 50 mil mujeres afiliadas. Rreunía a 800 agrupaciones femeninas de todo el país y de diversas posturas ideológicas que comparten un mismo objetivo: conquistar el derecho a votar y ser elegidas.

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas mandó una iniciativa de reforma del artículo 34 de la Constitución Mexicana. La iniciativa señalaba: “Son ciudadanos de la República todos los hombres y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y II. Tener un modo honesto de vivir”. []

La iniciativa fue aprobada por las cámaras y 21 legislaturas de los estados, pero no llegó al cómputo y declaratoria para que fuera vigente. Esto sucedió porque el Partido Nacional Revolucionario (padre político del PRI) argumentó que las mujeres se verían influenciadas en su voto por los curas.

Si bien el presidente Lázaro Cárdenas promovió el voto de las mujeres, abandonó su postura ante el temor de que las mujeres inclinaran la balanza electoral a favor del candidato opositor Juan Andreu Almazán, quien competía contra Manuel Ávila Camacho.

El Frente Único Pro Derechos de la Mujer decide en 1938, incorporarse al PNR considerando que bien valía perder la autonomía en aras de hacer ver a los opositores del movimiento femenino que no eran “ni mochas ni comunistas y que su lealtad estaba con la revolución”.

Se inicia así el debate sobre el voto feminista al interior del partido en el gobierno y de ahí en adelante se convierte en una demanda de las mujeres políticas que participaban en ese partido.

Casi treinta años pasaron desde la posibilidad de que en la Constitución de 1917 México fuera uno de los primeros países en el mundo y el primero en América Latina en aprobar la ciudadanía política de las mujeres para que el 24 de diciembre de 1946 la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó al Artículo 115 Constitucional, que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Entrando en vigor el 12 de febrero del siguiente año.

Según Gabriela Cano (Nexos 2013) el principal argumento que se esgrimió entonces era la cercanía y semejanza entre la vida familiar (considerada el ámbito fundamental de la vida de las mujeres) y la del municipio. Tal perspectiva reducía nuevamente el papel de las mujeres al ámbito de madre, esposa y ama de casa.

Para la década de los cincuenta la mayor parte de los países de América Latina habían establecido el sufragio universal femenino. México era signatario de la Carta de los Derechos Humanos que establecía de manera explícita la igualdad de hombres y mujeres, por lo que era una flagrante inconsecuencia haber reconocido el voto femenino sólo en el nivel municipal y mantener a las mujeres al margen de los derechos electorales estatales y federales, cuando el gobierno se había comprometido con la igualdad entre los sexos en foros internacionales.

El 9 de diciembre de 1952 el presidente Adolfo Ruiz Cortines presentó su iniciativa para reformar el Artículo 34 que la ser aceptada por el Congreso, se público en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1953 y establece que: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”. Se gana el derecho de votar y de ser candidatas en las elecciones nacionales, obteniendo el sufragio universal.

El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas ejercieron su derecho de sufragio. Aacudieron a emitir su voto a las urnas, para elegir Diputados Federales XLIII Legislatura. La primera elección presidencial donde participan las mujeres es la de 1958 donde salió triunfante Adolfo López Mateos como presidente de la República.

Gabriela Cano sostiene que la ciudadanía política llega tan tarde a México en razón de la tensión entre “el impulso sufragista, bajo la égida de algunos partidos socialistas estatales y de discursos igualitaristas y de justicia social que buscaban dar a las mujeres las mismas oportunidades educativas y los mismos derechos individuales que tenían los hombres, se enfrentó con el arraigado prejuicio relativo a que la inclinación política conservadora atribuida a las mujeres podía poner en riesgo la continuidad de las reformas y del régimen” La idea de la inclinación de las mujeres por las ideas políticas tradicionalistas y el clero estaba muy extendida entre las élites revolucionarias y posrevolucionarias y se utilizó para privarlas de sus derechos políticas durante varias décadas.

Al final de esta primera etapa en la lucha por la ciudadanía política de las mujeres en México el sufragio femenino se logró desde las instituciones del estado mediante leyes que fueron impulsadas directamente por mujeres en la política.

La lucha por alcanzar y avanzar en los derechos políticos de las mujeres se inicia a partir de la demanda del voto y de poder ser elegidas para puestos de elección popular.

Sin embargo en la concreción de ese derecho en cuanto a lograr posiciones en el Congreso, en las presidencias municipales y en los gobiernos estatales tuvieron que transcurrir varias décadas.

Las mujeres no llegaron a ocupar más del 12 % de los escaños en las Cámaras del Congreso hasta 1991-1993. Había una especie de techo de cristal.

En 1993 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se insta a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular.

Ante la dificultad para remontar los obstáculos para que las mujeres mexicanas accedieran a puestos de elección popular, se instaura el sistema de cuotas en la reforma electoral de 1996. Las llamadas acciones afirmativas buscan romper el mencionado techo de cristal y provocar un cambio cultural en el ámbito político para ampliar las oportunidades de participación política de las mujeres. Se estableció entonces que en sus estatutos los partidos políticos considerarán que “las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género”.

En 2002 se volvió a modificar la legislación electoral adicionando a la cuota máxima de 70 por ciento para candidatos de un mismo sexo. En 2007 se modifica de nuevo el COFIPE para dejar al 60% la cuota máxima de candidatos de un solo sexo. Actualmente en la reforma política que se está debatiendo está la propuesta de paridad en las candidaturas: el 50%.

El avance logrado en puestos para el Congreso ha sido notable a partir del sistema de cuotas, no así en otros puestos de elección popular. El 33.5% del Senado está integrado por mujeres y el 36.8% de la Cámara de diputados en la legislatura 2012-2015.

En presidencias municipales se mantiene una proporción muy baja; para 2012 sólo el 6.8% de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres. Después de tener en un momento simultáneamente cuatro mujeres gobernadoras, actualmente no hay ninguna.

En el Siglo XXI el gran el reto para las mujeres es acceder a otras posiciones de toma de decisiones en los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, así como en los órganos autónomos y en el mundo de las empresas, de la cultura y la academia y de las organizaciones sociales y civiles.

La demanda por los derechos de las mujeres está cruzada por la desigualdad. Lograr la paridad en las posiciones políticas es un sueño de las mujeres principalmente de los sectores medios.

Lentamente con rezagos comparativamente con otros países, en el Siglo XXI las mujeres mexicanas seguramente seguirán avanzando hacia la igualdad sustantiva.

Quisiera en este comentario destacar varias cuestiones que considero importantes para la concreción de una Cruzada contra el hambre adecuada a las condiciones del Distrito Federal. En primer lugar quisiera referirme a cómo interpreto personalmente con la poca información pública disponible en qué consiste la Cruzada Nacional contra el Hambre y cuáles son sus déficits y riesgos. En segundo lugar destacaré la especificidad de la situación alimentaria en el Distrito Federal y finalmente a partir de ello compartiría una reflexión sobre las necesarias vías para enfrentar esa compleja situación en la Ciudad de México, teniendo en consideración los programas que se han puesto en práctica desde hace muchos años al nivel federal y otros generados en las últimas administraciones locales y que se concretan en el territorio del D.F..

La Cruzada contra el Hambre

Las características que encuentro de lo hasta hoy conocido sobre la Cruzada contra el Hambre son las siguientes y espero que el Dr. Aberlado Avila abunde o me corrija.

Ahora bien, con relación a la situación de hambre en el Distrito Federal y de lo que podríamos considerar la problemática alimentaria general de la Ciudad, la situación adquiere características específicas diferentes a los que ocurre en los ámbitos rurales:

La Cruzada contra el Hambre en el Distrito Federal enfrenta entonces ciertas ventajas pero también ciertos riesgos. Estos últimos son los que derivan de la naturaleza misma de la estrategia federal para la cual no hay recursos sino supuestamente 70 programas y como ya señalamos de ellos solo poco más de 20 tienen parte de su aterrizaje en zonas urbanas, los otros 50 se refieren a zonas rurales; asimismo la posibilidad de cambiar la dirección de algunos de los recursos de esos programas está muy limitada por que ya tienen compromisos adquiridos previos con beneficiarios específicos (Oportunidades, Adultos Mayores, Estancias infantiles). Es decir, yo no veo con claridad cuál es la oferta de la SEDESOL a las delegaciones del D.F. que quedaron entre las zonas prioritarias de la Cruzada. Entiendo que están por iniciarse levantamientos en los territorios de la entidad con alumnos de la UNAM y del IPN para definir una línea de base y que esto será trabajo voluntario proporcionado por esas instituciones; pero una vez que se tenga esa línea de base ¿cuáles serán las medidas que tomará la Cruzada para en su caso, superar las condiciones de desnutrición que se encuentren en los hogares?

En la Ciudad es muy difícil por no decir imposible pensar en aumentar la producción de alimentos a partir de los hogares: El mayor número de familias adquiere sus alimentos en el mercado y como decíamos depende de sus niveles de ingreso por trabajo y del comportamiento de los precios. Como señalábamos el Indice de la Tendencia Laboral de la Pobreza se ha incrementado notablemente en el D.F. es decir los ingresos por trabajo se han venido deteriorando a mayor velocidad que la situación promedio nacional. Aún cuando el índice de precios internacionales de alimentos ha venido bajando desde 2011 no alcanza los niveles previos a la crisis 2008/2009.

Tal vez un camino a explorar sería el retomar los contenidos de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el D.F. y desarrollar una estrategia integral para garantizar el derecho a la alimentación para los habitantes de la Ciudad desde el GDF que incorporara la participación de las delegaciones, así como del importante sector privado que opera en la ciudad en los ramos de abasto, transformación, comercialización y preparación y venta de alimentos, el compromiso de los medios de comunicación y los publicistas, la experiencia de académicos e instituciones académicas como el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán o el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM. Se podría tener en cuenta la experiencia de las instituciones del Gobierno en la operación de programas alimentarios y las capacidades y conocimiento de las organizaciones sociales y civiles que trabajan en el territorio de la Ciudad atendiendo a grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza.